Las pequeñas empresas y los trabajadores poco cualificados tienen mayores dificultades y, por lo tanto, también se han visto más perjudicados por las restricciones de la pandemia. En el siguiente artículo, el medio The Conversation da a conocer cómo la pandemia ha afectado el desempleo y la pérdida de empleos en el continente, y el efecto que estas cifras tendrán a largo plazo en países que ya eran muy desiguales en la región. En medio de este panorama, el descontento social se ha expresado recientemente mediante votaciones anti-gobierno a lo largo del subcontinente y, en especial, con fuertes protestas callejeras en países como Chile, Colombia o Ecuador.

Estas rentas son muy importantes en Centroamérica, donde representan entre el 13% y el 20% del PIB, especialmente para los hogares más vulnerables. Entre el 80% y el 90% de las remesas se destinan a cubrir necesidades básicas de los hogares, como la alimentación o la salud. El resultado de la disminución de los ingresos públicos y el incremento de los gastos ha sido un incremento del déficit público y de la deuda pública. Brasil y Argentina son los países con mayor nivel de deuda (en torno al one hundred desigualdad opinion pc del PIB) y de déficit público (superando el 10% del PIB) en 2020. Si la recaudación de impuestos se vio afectada por el cierre de actividades y por la caída del consumo, también se han incrementado los gastos públicos. Cabe destacar los gastos destinados a afrontar los impactos sociales del coronavirus.

El ritmo de reducción de la desigualdad se desaceleró en años recientes a pesar del rol de los sistemas de protección social. 18 países de América Latina se mantuvieron en 0,forty six en 2017 mostrando un estancamiento tomando en cuenta índices previos luego que en 2002 la cifra fuera de 0,fifty four. El segundo año de la pandemia del COVID-19 disparó la pobreza extrema en Latinoamérica hasta alcanzar a 86 millones de personas, cinco millones más que en 2020 y la mayor cifra en 27 años, apuntó este jueves un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Además de analizar la evolución reciente de la desigualdad socioeconómica en la región, Abramo aborda en la entrevista la distribución del uso del tiempo entre hombres y mujeres, las brechas presentes en las distintas etapas del ciclo de vida y la situación de las personas afrodescendientes.

Una aproximación de derechos fundamentales con una comprensión interseccional de los distintos tipos de exclusiones que las tecnologías promueven y clausuran es la única manera de hacer frente a la desigualdad a la que millones de personas están siendo sometidas en el continente. Solo así, las nuevas tecnologías quizás puedan convertirse en un issue que ayude al cierre de las brechas que enfrentamos ahora. En Chile, la implementación de sistemas de identificación biométrica en el sistema nacional de salud preocupa por las posibles limitaciones que podría generar a poblaciones marginadas y empobrecidas -e incluso a personas mayores, por la pérdida de legibilidad en rasgos como las huellas digitales- para su acceso a servicios básicos de salud.

En Bolivia, el triunfo electoral del candidato del MAS, Luis Arce, parece haber clausurado la crisis política desatada el año pasado. Tras conocer las cifras, el economista y ex tesorero de la República, Hernan Frigolett, señaló que el lento retroceso de la desigualdad se explica por el bajo crecimiento económico en la región. Con relación a la desigualdad, el informe asegura que aumentó entre 2019 y 2020, rompiendo una tendencia decreciente que venía desarrollándose desde el año 2002, pero que ya en la década de 2010, ya había perdido el ritmo de forma progresiva. En esa misma línea, el texto explica que el incremento de la pobreza extrema es consecuencia de “una reducción de las transferencias de ingresos de emergencia que no se compensan con el aumento de los ingresos por trabajo”. “La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la crisis sanitaria”, dio la secretaria ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, en la presentación virtual del documento. La última edición del informe Panorama Social de América Latina, elaborado por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (Cepal), que analizó la evolución de la pobreza, el gasto y la inclusión social, reveló que Chile mantuvo sus altos índices de desigualdad.

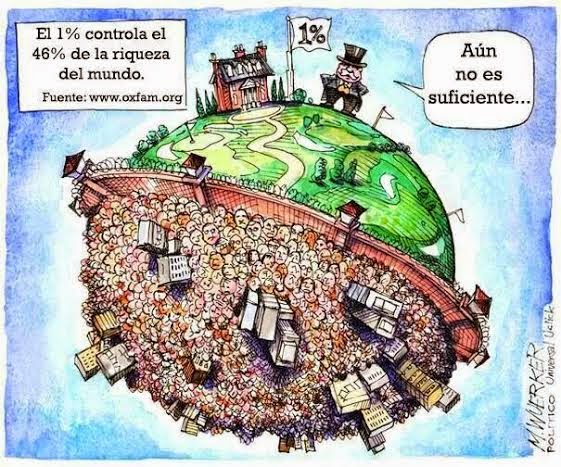

Los altos niveles de desigualdad y el bajo crecimiento económico que caracterizan a la mayoría de los países de América Latina constituyen una trampa de la cual la región no ha logrado salir. Pese a importantes avances sociales y económicos en las últimas décadas, como la disminución de las tasas de pobreza y la ampliación de los sistemas de protección social, la región continúa siendo la segunda más desigual del mundo y nuestras economías se caracterizan por sus bajos niveles de productividad. El término de “‘brecha digital”, que de acuerdo a Norris (2001), describe las desigualdades en el acceso a las TIC, ha venido cobrando relevancia en el contexto del a pandemia. Estas disparidades abarcan aquellas que se dan entre los países desarrollados y aquellos en desarrollo, como las que surgen al interior desigualdad mundial 2022 de grupos sociales en los países, entre hombres y mujeres o entre los grupos más ricos y los que están en condición de pobreza. La brecha digital de género se refiere a la diferencia en el uso y acceso a las TICS entre mujeres y hombres, pero incluye también la desigualdad en cuanto a la creación y publicación de contenidos, la participación y la presencia en la pink.

La excepción es Santiago, cuyo patrón de segregación residencial socioeconómica, a gran escala todavía pese a su descenso reciente, sí permite imputar a un conjunto de comunas de la zona oriente la condición de nicho histórico de la élite. A escala particular person, dos relaciones conceptuales entre la movilidad diaria para trabajar y las características laborales y socioeconómicas de los ocupados son relevantes para los propósitos de este documento. La primera se vincula con la naturaleza del vínculo laboral y la segunda con el nivel socioeconómico. El presente trabajo procura evaluar empíricamente las hipótesis antes expuestas usando micro-datos censales de la ronda de 2000 en los que se incorporó la pregunta pertinente para medir movilidad cotidiana. Por ello, se trabajará casi exclusivamente con bases de microdatos censales en formato REDATAM, que serán procesadas justamente con este programa. Ocasionalmente, y sólo para efectos de apoyo, se usarán otras fuentes como encuestas de hogares.

En efecto, deben considerar a la vez la localización de los grupos socioeconómicos y la ubicación de los empleos, pues su interacción es la que finalmente determina los patrones de movilidad diaria. Y tales supuestos difícilmente se verifican en las ciudades de la región (Polése, 1998), en explicit por el alto grado de informalidad que predomina en ellos y las marcadas asimetrías que existen entre los actores relevantes de ellos. Desde la tradición liberal, John Rawls afirma que “la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”. Por su parte, la filósofa Nancy Fraser habla de la paridad participativa y postula que la justicia exige unos acuerdos que permitan que todos los miembros de la sociedad interactúen en pie de igualdad, tanto a nivel de redistribución como de reconocimiento. Y afirma la necesidad de una distribución que garantice la independencia y la voz de todos. Pero esta condición no se remite solo a diferencias en calidades de vida, ya que tiene asociado un conjunto de problemas que implican, especialmente, trabas a la justicia, a la convivencia y al desarrollo económico.

También ratifica el hallazgo del gráfico 1, vale decir, en Santiago y México los asalariados de menor nivel socioeconómico registran la mayor probabilidad de trabajar en la misma comuna, lo que no ocurre en Sao Paulo y Rio de Janeiro. El gráfico 1 ofrece evidencia primaria respecto de ambas preguntas, usando como indicador la probabilidad de ser «no móvil o no conmutante», que son sinónimos en este documento, es decir, de trabajar en la misma comuna de residencia. Los cuentapropistas son, en cambio, quienes tienen mayores índices de «no movilidad», estando los empleadores en una situación intermedia. Así, persistiendo el desafío de identificar o elaborar teoría urbana que sea capaz de explicar este comportamiento, los datos sugieren que, en principio, los factores que provocan la movilidad se hallan en un plano más institucional o empresarial (localización de puestos de trabajo y de vivienda), que en uno más particular person o de libre opción. Esta situación, a su vez, limita las posibilidades de progreso de las sociedades, ya que se pierden capacidades de generación de nuevos negocios y otras instancias de mejora del bienestar de la sociedad. Por último, la desigualdad tiende a causar situaciones de conflicto social que, a su vez, pueden derivar en consecuencias que afectan las posibilidades de desarrollo, ya sea a través de situaciones de inestabilidad política o por el tipo de políticas económicas implementadas.

“Cuando miramos la diferencia entre grupos de personas y no solo los promedios -explicó Marcela Ríos, coordinadora del área de gobernabilidad del Programa en el país-, Chile cae catorce puntos en el rating y es el país más desigual entre los cincuenta países de desarrollo humano alto. (…) las personas –añadió- reconocen desigualdades en el trato y de privilegios que están en la base del malestar social”. En otro apartado, el informe constató que en la Región Metropolitana de Santiago ha habido una mejora durante quince años, pero las diferencias entre las comunas son persistentes y han aumentado. El Informe Regional de Desarrollo Humano plantea que, para abordar los desafíos de la alta desigualdad y el bajo crecimiento, los países de América Latina deben abordar la complejidad de las interacciones entre estas variables. Se plantea que un punto de entrada para abordarlas es el diseño de sistemas de protección social que sean universales, más inclusivos y redistributivos y fiscalmente sostenibles.

La diferencia urbano-rural es menor en Chile que en los otros países y la magnitud de la brecha se ha reducido mientras que en los otros se ha mantenido constante. Al introducir el elemento étnico (Gráfica 3) observamos que los grupos indígenas tienen mucha mayor prevalencia de analfabetismo/no escolaridad que el resto y que la reducción ha sido importante en ese grupo. En Perú el analfabetismo en personas con lengua materna indígena es tres veces mayor que para el país en common y cinco veces mayor que para los que hablan castellano (21% en 2007 y 16% en 2017). En Colombia el analfabetismo entre los indígenas period casi cuatro veces el del promedio nacional en 2005 y three.5 veces en 2017, con tasas del 30% y 17% respectivamente.

Entre las mujeres urbanas, la brecha étnica es mucho más visible, pues varía entre 14 p.p. La brecha entre la región urbana y rural es profunda y constante en los países de la región. No obstante, es importante señalar que algunas intersecciones agravan y otras atenúan las brechas entre el área urbana y rural.