Por su lado, la Nueva Geografía Económica plantea que las desigualdades entre regiones pueden mantenerse en el tiempo e incluso crecer junto con la economía de un país, al existir un centro que aprovecha los mayores beneficios del crecimiento, mientras que las regiones de la periferia pierden esa oportunidad (Merchand, 2009). Las mujeres que experimentaron una infancia pobre tienen un 13% más de enfermedades crónicas en la vejez que las que tuvieron una infancia “no pobre”, afirma el autor de esta columna. Usando datos de un artículo científico recientemente publicado en el International Journal of Public Health, muestra como las reglas que impone un “orden cultural patriarcal” perjudican la salud de las mujeres. Por ejemplo, aquellas que pasan largos períodos fuera del mercado laboral o en trabajos informales tienen un 20% más de enfermedades crónicas que el reducido grupo de mujeres que tuvo empleos formales. Desde esta perspectiva, la pregunta sería si es posible pensar a un sector social como los jóvenes como comunidades bivalentes que demandan al mismo tiempo una estrategia de integración estructural y una estrategia de reconocimiento de sus manifestaciones culturales. Pensar este problema en los procesos de construcción de la ciudadanía juvenil puede resultar tremendamente provocador.

El enfoque de género en el diseño de las políticas públicas Al momento de considerar el desarrollo e implementación de políticas públicas, programas y estudios con enfoque de género se deben tener en cuenta algunos aspectos especiales, los que se explican a continuación. Hombres y mujeres pueden compartir las mismas condiciones de vida, pero éstas pueden afectarlos de manera diferente y llegar a priorizar soluciones distintas de acuerdo a sus roles y responsabilidades. Por ejemplo, las crisis económicas, la migración masculina y el incremento en el número de hogares cuyos jefes son mujeres, son factores que, si bien afectan al sector rural en su conjunto, han golpeado de manera más directa a las mujeres, al punto que se habla de una creciente feminización de la pobreza y de la agricultura.

Las mujeres que experimentaron una infancia pobre, tuvieron un 13% más de enfermedades crónicas en la vejez respecto a quienes tuvieron una infancia no pobre. En 2009 la categoría “emprendedores” describía a todo quien contara con dicha ética que combinaba ambición y trabajo. Todos compartían un mismo estilo de vida, aunque ubicados en distintos estadios de una escala de desarrollo en permanente ascenso. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados.

Algunos ejemplos patéticos son la esclavitud, el voto censitario, o que carreras como Medicina tuvieran limitación de cupos para mujeres. Hoy la Universidad de Chile sigue cumpliendo un rol protagónico en la lucha por los derechos de la mujer. Recordemos el decreto Amuná- tegui en 1877, que permitió el ingreso de mujeres a cursar estudios universitarios. Recordemos también el rol crucial de personajes como Amanda Labarca, Eloísa Díaz, Elena Caffarena y Julieta Kirkwood, en promover cambios estructurales para la inserción de la mujer en la sociedad. En informe de PNUD, establece Dante Contreras, Director COES y profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, detallaba además la falta de dignidad social y maltrato, como parte de la desigualdad. «Otro elemento que es bien relevante y que nosotros en COES también hemos recogido en las encuestas, es que la gente se queja de un maltrato sistemático, maltrato en el trabajo, maltrato por la gente de mayores ingresos, maltrato en la vía pública, que también tiene que ver en cómo nos organizamos como sociedad».

Las personas que se enfrentan a este proceso de privación de libertad, ven reducido su capital humano y social. El sociólogo destacó que “Chile tiene un clasisimo instalado que es muy sutil en cuando a distinguir aspectos que diferencian”. “Si bien la gente puede consumir productos similares en el mercado, la manera en que los combina, la forma en que se expresa, marca una diferencia de estatus muy importante, un límite de prestigio que cruza todas las relaciones sociales”, aseveró. Mientras en un sector la población cuenta con altos y modernos edificios y barrios lujosos construidos en las últimas dos décadas, el otro sector es una realidad completamente distinta, zonas humildes y viviendas de bajos recursos, como si se tratara de dos mundos aislados y divididos por una pared.

Se debe proveer a los profesionales y técnicos de conocimientos y pautas sobre cómo superar la inequidad y cómo brindar oportunidades especiales, tanto a hombres como a mujeres, para acceder a los recursos y servicios del desarrollo. Marco conceptual

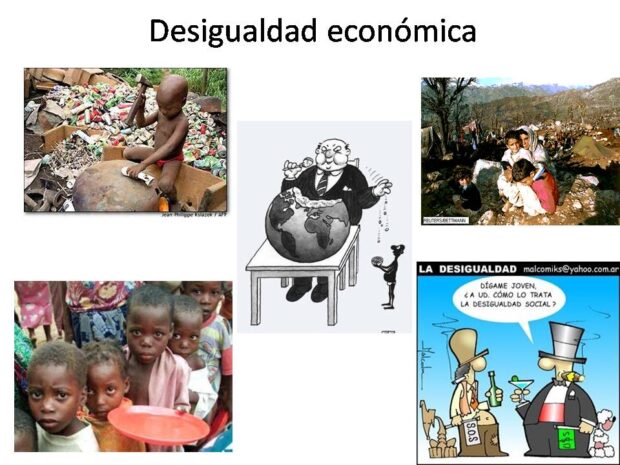

Lo siguen Turquía, Estados Unidos y Lituania, siendo los países con menor desigualdad Islandia, Eslovaquia y Eslovenia (OCDE, 2018). La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 10% de la población más rica del país son 27 veces mayores que el decil más pobre (OCDE, 2015)6, por sobre el promedio de los países de la OCDE, donde el 10% más rico gana 9,6 veces más que el 10% más pobre (siendo esta la mayor diferencia de los últimos 30 años) (Keeley, 2015). La masividad de las manifestaciones feministas en los últimos meses nos indica que, posiblemente, una de las fuentes más relevantes del descontento de la población que ha decidido movilizarse activamente desde Octubre de 2019 son las inequidades sociales entre mujeres y hombres, generadas como consecuencia del orden cultural patriarcal. En Ciencias Sociales, el orden cultural patriarcal se ha entendido como un sistema socialmente construido de reglas y patrones normativos sobre hombres y mujeres, que conducen a desiguales oportunidades de acceso a beneficios materiales y simbólicos en múltiples instituciones de la sociedad como la familia, la educación o el mercado laboral. De este modo, el discurso de la integración estaría centrando en un esfuerzo por definir a la ciudadanía desde la lógica de la redistribución de bienes y servicios de protección social, reorganización del trabajo, promoción de subsidios y de un sistema de políticas públicas centradas en la mejora de la desigualdad estructural.

Mientras tanto, la menor variación se observó en el norte, en la región de Antofagasta, cuyo PIB disminuyó un 2,9% respecto al año anterior, sin embargo, sigue siendo una de las regiones que más aporta al PIB nacional (9,7%), gracias al producto minero de esta zona. La Región Metropolitana es por excelencia la región que más produce en el país, por sí sola aporta el 42% al PIB nacional, sus principales ingresos provienen del sector de servicios financieros y empresariales y del comercio (Ver Anexo B). El PIB per cápita ha sido ampliamente estudiado en la literatura que relaciona el crecimiento económico con la desigualdad de un territorio. Comenzando por Kuznets (1955), cuya teoría sostiene que cuando una economía comienza a crecer, también lo hacen las disparidades, hasta llegar a un cierto punto de desarrollo, donde a pesar del mayor crecimiento económico, las desigualdades van disminuyendo, tomando la forma de una U invertida.

Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Sumado a lo anterior, atendiendo a la digitalización y el contexto actual, realizamos publicaciones que constantemente apoyan la educación en derechos humanos y/o la contención emocional en tiempos de disaster desigualdad de oportunidades ejemplos a través de recursos descargables. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para conformar un nuevo sistema nacional de educación pública.

A diferencia de otros contextos educacionales más tradicionales, este laboratorio artístico propone actividades que, en su mayoría, permiten activar los recursos individuales y colectivos de los niños en un proceso que admite resultados diversos. Existen, entonces, múltiples caminos válidos como múltiples son las experiencias y gustos de los niños que participan del Taller. Los criterios con los que se evalúa cada ejercicio son abiertos y sujetos a la autoreflexividad de los estudiantes, incorporando en la calificación aspectos subjetivos y que ponen en valor la autonomía y la diferencia.

Consiste en causar o intentar causar daño a una pareja golpeándola, propinándole patadas, quemándola, agarrándola, pellizcándola, empujándola, dándole bofetadas, tirándole del cabello, mordiéndole, denegándole atención médica u obligándola a consumir alcohol o drogas, así como empleando cualquier otro tipo de fuerza física contra ella. Consiste en provocar miedo a través de la intimidación; en amenazar con causar daño físico a una persona, su pareja o sus hijas o hijos, o con destruir sus mascotas y bienes. También en someter a una persona a maltrato psicológico o forzarla a aislarse de sus amistades, de su familia, de la escuela o del trabajo. Consiste en lograr o intentar conseguir la dependencia financiera de otra persona, manteniendo para eso un management desigualdad economica global whole sobre sus recursos financieros, impidiéndole acceder a ellos y prohibiéndole trabajar o asistir a la escuela.

Por otra parte, esta es una de las causas que hace que sus remuneraciones sean menores, alcanzándose una brecha de 19% para las académicas jornada completa. Hace cuatro años, la Universidad hizo un estudio pionero sobre desigualdad de género al interior de la institución que permitió también dimensionar la incidencia de casos de violencia sexual. Mesas de trabajo triestamentales han generado políticas y protocolos cuyo objetivo último es erradicar toda forma de violencia de género. El trabajo del PNUD destaca que un punto de partida en esta desigualdad, en cierta forma fue la asignación de tierras realizada en la colonia a españoles y sus descendientes blancos, el inicio de la clase alta chilena. «Estructura social que se perpetuó a través de la hacienda, la cual dividió a la sociedad en patrones, empleados, inquilinos y peones con diferencias de recursos y poder muy significativas. Desde entonces la brecha de ingresos ha oscilado en distintos momentos, pero a la larga se ha mantenido bastante estable desde mediados del siglo XIX», dijo el documento.

En Chile, el analfabetismo es cada vez menor (ver Gráfico 9), pasando de un 5,2% de la población de 15 años o más que no sabía leer ni escribir en 1990, a un 3,1% en 2015. En 1990 un 14,2% de la población rural era analfabeta y un three,4% de la población urbana; asimismo, el 5,4% de las mujeres lo period, seguidas de cerca por un four,9% de los hombres. Para 2015 se observa un buen progreso en las personas del área rural, ya que un menor 7,8% no sabe leer ni escribir, así como un 3% de las personas de la ciudad; este año, hay un three,3% de mujeres analfabetas, seguidas muy de cerca por un 3% de los hombres. Mientras en regiones como Tarapacá y Magallanes, el analfabetismo no alcanzó al 1% de la población, en Los Ríos, La Araucanía y el Maule, superó el 4%, develando una tarea pendiente en estas regiones, principalmente con su población rural.