niveles primaria y secundaria. En cambio, en la educación media superior y superior, las posibilidades del grupo indígena/afro son 14 por ciento y 17 por ciento menores, respectivamente, que las del mestizo. La acumulación de estas

Se habían documentado que, en regiones con altos niveles de población indígena, la mortalidad infantil era mayor. La falta de igualdad de oportunidades incide en el atraso educativo y productivo de los países. Si no existe una inversión generalizada en el capital humano de una nación, muchos quedan excluidos de las actividades económicas provechosas, y con esto los países se estancan. Las desigualdades sociales han estado presentes en todas las civilizaciones a lo largo de la historia.

La desigualdad asociada a los atributos de interés, medida a través de los años de educación acumulados,12tiende a disminuir hacia las cohortes más jóvenes, principalmente como efecto de la expansión histórica de la oferta educativa en las regiones donde se concentran los grupos negativamente racializados. Un efecto adicional del proyecto del mestizaje y de su dicotomía implícita (indígena/mestizo) es la invisibilización de la población afrodescendiente. Este grupo tiene características socioeconómicas, espaciales y culturales propias (Hoffmann, 2006; Velázquez Gutiérrez, 2011), además de

distintas características racializadas tienen diferentes orígenes sociales; las personas HLI, las que se identifican como indígenas desigualdad en la pandemia y aquéllas de piel más oscura provienen de niveles más bajos en la escala socioeconómica (Solís, Güemes y Lorenzo, 2019).

La disciplina de la ética surgió, justamente, para reflexionar sobre la relación entre el comportamiento de los seres humanos, el sistema de leyes morales y la concept del Bien que los orienta. La ética es una disciplina de la filosofía que estudia el comportamiento humano y su relación con las nociones del bien y del mal, los preceptos morales, el deber, la felicidad y el bienestar común. La vigilancia de los gobernantes de estados modernos se basa en el contrapeso entre los poderes del estado, donde el ejecutivo es vigilado por el congreso y ambos son vigilados por el poder judicial, a través de un ordenamiento jurídico y una organización institucional instrumental, todo lo cual parece tener el Perú.

La discusión hasta el momento se ha centrado en la discriminación individual, o discriminación que los individuos practican en su vida cotidiana, generalmente porque tienen prejuicios pero a veces aunque no sean prejuiciados. La discriminación individual es común, como encontró Joe Feagin (1991), expresidente de la Asociación Americana de Sociología, cuando entrevistó a afroamericanos de clase media sobre sus experiencias. Muchas de las personas que entrevistó dijeron que se les había negado el servicio, o al menos recibieron un mal servicio, en tiendas o restaurantes.

Esto lleva a consecuentes dificultades para su inserción en actividades que promuevan el bienestar en sus comunidades. Cuando los recursos destinados al gasto público desaparecen o se desvían para asuntos distintos, se detienen las obras con carácter social. Si los individuos y las empresas que perciben grandes ingresos no contribuyen razonablemente al desarrollo social, aportando parte de sus ganancias, no se pueden recaudar fondos para las mejoras de los servicios públicos. La desigualdad educativa significa que no todas las personas tienen una vía clara para ingresar al sistema educativo de sus países, ni tienen acceso fácil a la información. La desigualdad económica se refleja en la disparidad de ingresos y en la gran diferencia de riqueza entre los miembros de una sociedad. El régimen fiscal favorable a las empresas y personas más adineradas crea una disparidad en los beneficios, bienes y poder económico.

En este sentido, el ingreso de los trabajadores Mapuches en Chile es solo equivalente al 45% de los trabajadores no indígenas (Moraga, 2008). En Colombia, la diferencia en el ingreso laboral es de 43% entre indígenas y no indígenas (Mora & Arcilla, 2014), sin embargo en otro estudio la diferencia asciende a fifty six.3% (Atorquiza, 2015). Finalmente en Ecuador, las mujeres e indígenas ganan aproximadamente un thirteen y 12% menos que los hombres y no indígenas, respectivamente (Pérez & Torresano, 2015). Casi todos los casos de desigualdad social que apreciamos se originan en una injusta inversión del gasto público, es decir, de los fondos comunes en cualquier sociedad. En muchos lugares del mundo, los grupos sociales que más tienen se erigen en el derecho de acaparar el grueso de los recursos que, en realidad, pertenecen a toda la ciudadanía; de esta manera la brecha social se ensancha.

Todo esto puede ser leído como el signo esperanzador de que ciertos sectores sociales, hasta ahora excluidos casi por completo del poder político, empiezan a percibirse a sí mismos como parte del Estado, a apropiarse de él y a ejercer una ciudadanía crítica. La lucha contra el racismo no debe ser normada por derecho, como tampoco han de serlo los derechos colectivos porque suponen un privilegio o la preferencia de unos derechos sobre otros y afecta a la igualdad ante la ley privilegiando a unos frente a otros. La estrategia discursiva es llamar «derecho» a lo que se defiende y «privilegio» a lo que se ataca. El punto no es sólo jurídico, es político y económico y supone justificar la desigualdad y la discriminación como algo natural. La discriminación que sufren las mujeres indígenas en la sociedad guatemalteca ha sido bien documentada. Sin embargo, no se asume con suficiente frecuencia el análisis de las desigualdades de género dentro de las comunidades en que viven.

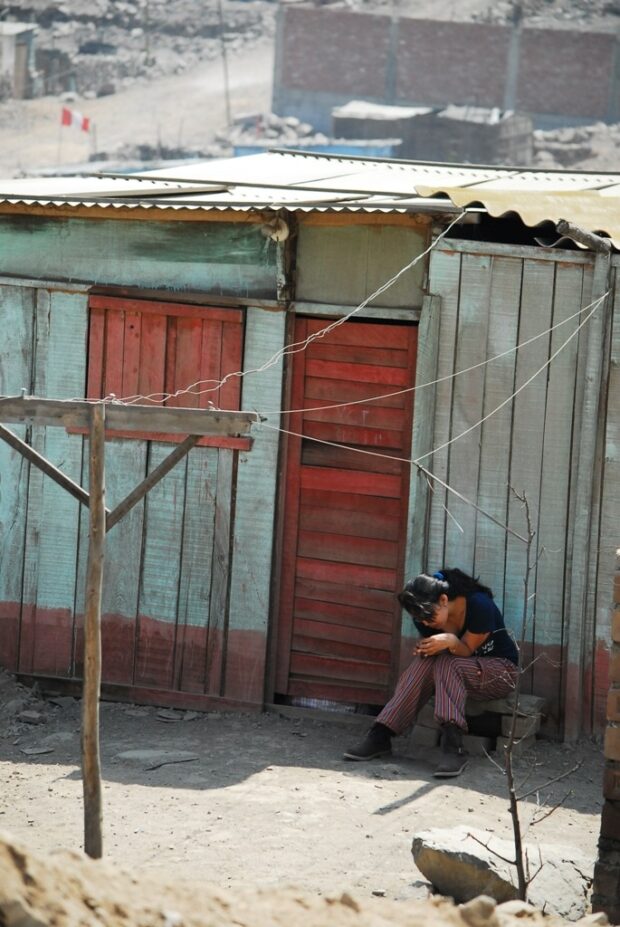

En el Perú la redistribución de activos físicos y de capital durante el régimen militar no funcionó porque los beneficiarios que recibieron estos activos no tenían las suficientes capacidades educativas, laborales y de libre determinación para aprovecharlos y potenciarlos y porque se mantuvo un modelo económico que tampoco necesitaba de más fuerza de trabajo calificada. Además, la redistribución de la propiedad se hace en corto tiempo, el cambio del modelo económico toma más de tiempo, en cambio la redistribución de capacidades humanas toma mucho más tiempo por los bajos niveles educativos que se tienen y por los largos períodos educativos. Es evidente, que el rol de la política y del estado para conmover estas estructuras es crucial, además se hace necesario un estado con una institucionalidad capaz de ejecutar políticas y programas específicos de manera permanente y sin sobresaltos. F) CAPACITISMOEs un prejuicio social contra las personas con discapacidad basado en el supuesto de que hay una forma específica de ser humano y que cualquier diferencia amerita la exclusión. Está muy relacionado con la idea de productividad, ya que hay quienes son considerados menos capaces que otros, sin tomar en cuenta que la sociedad es la que restringe a las personas. D) RACISMOEs el odio, la exclusión y la discriminación que ejerce una persona o grupo hacia otros que cuentan con características o cualidades diferentes.

El articulo Desigualdades socioeconómicas y étnico-raciales en la mortalidad de un hijo durante su niñez en México. (Rebep, vol. forty, 2023) muestra que las personas con tono de piel más oscura tienen mayores probabilidades de perder un hijo antes de su quinto año de vida, en comparación con las personas de tono de piel blanca y explora los diferentes factores que lo influyen. Grupos de personas excluidas del desarrollo de una sociedad pueden experimentar falta de autoestima.

Así, aunque el hecho de realizar aportaciones para ayudar a los más desfavorecidos nos pueda suponer un sacrificio económico, no deberíamos pensar que estamos sacrificando nuestros intereses reales, bien entendidos. Por lo tanto, en lo que se refiere a la pobreza mundial, la ética y el interés propio no se encuentran tan enfrentados como uno podría pensar en un primer momento. Con el fin de preservar las posibilidades de las próximas generaciones, deberíamos aspirar a un desarrollo que no continúe dañando los espacios naturales o las especies en peligro de extinción, y que espero que nos lleve finalmente a mostrar un mayor respeto por los intereses de todos los demás seres sensibles que, por derecho propio, también deberían ser tenidos en cuenta. Además, deberíamos optar por un desarrollo que nos acerque a una transición demográfica que, a su vez, contribuya a estabilizar la población en un nivel sostenible. No obstante, cuando se mide la eficacia de una organización de ayuda en función de su capacidad para reducir los costes administrativos, se está cometiendo un error recurring desigualdad en la infancia. En los costes administrativos se incluyen los sueldos de personas experimentadas que puedan asegurar que nuestras donaciones servirán para financiar proyectos que realmente ayuden a los necesitados de un modo sostenible a largo plazo.

Mientras, la brecha de ingreso laboral entre grupos étnicos en los países de América Latina es similar a la del Perú (47,69% en 2016). Sin embargo, en países con población indígena significativa, la diferencia de ingreso laboral es mayor en relación al Perú, tal como en Bolivia (53.8%) y Guatemala (75%), con tendencia a incrementarse en el transcurso de los años (Canelas & Gisselquist, 2017). Mientras, en otros países esta brecha es menor, en Chile es 45% (López, 2016) y en Colombia es 43% (Mora & Arcila, 2014). Por lo tanto, los resultados del estudio permiten concluir que, tanto el ingreso laboral mensual como el ingreso por hora de los indígenas (quechuas, aimaras y otros idiomas nativos) sólo son equivalentes a la mitad de los ingresos de los no indígenas, manteniéndose de forma related entre los años de análisis. Esta brecha en el ingreso laboral es muy alta en relación a los países europeos, donde la diferencia oscila entre 9 y 10%, tal como muestran Vilerts & Krasnopjorovs (2017) y Boutchenik & Lê (2016). El método de Oaxaca-Blinder (1973) cuantifica la magnitud de discriminación potencial como un residuo, es decir, estima la diferencia de ingreso laboral entre los grupos étnicos (indígenas y no indígenas) que no pueden atribuirse la desigualdad promedio de sus factores de oferta y demanda.