En suma, toda esta reconstrucción nos permite sostener que la insuficiencia de medidas estatales puede provenir de la falta de distribución de bienes económicos y sociales y, asimismo, de la insuficiencia por falta de reconocimiento, esto afecta la «paridad participativa» (en términos de Nancy Fraser)85 en términos de participación democrática que nos lleva a su vez a la consideración del siguiente caso paradigmático. El punto fuerte del examen de la Corte IDH, en este último sentido de la igualdad, llegará de la mano del examen de M1» respecto del derecho a la propiedad colectiva de la Comunidad, aquí sí este medio no es probado con «lo esperable en general», sino con «lo esperable atendiendo a la relación de la Comunidad con su tierra». Lo cierto es que la situación de los mapuches en los gobiernos municipales no dista mucho de su presencia en las parlamentarias, esto es, una participación que se fue acrecentando con el tiempo, donde la mayoría de los regidores electos provenían de organizaciones mapuches y, al mismo tiempo, se presentaban por partidos políticos que cruzan todo el abanico electoral. También muestra que la proporción con un título profesional (con o sin posgrado) alcanza al 7,9%, comparado con sixteen,7% a nivel nacional. El 41,5% de los trabajadores con ascendencia indígena tiene menos de 12 años de educación, en contraste con el 30,4% del grupo restante. “En los territorios de la zona centro vemos que las localidades y particularmente las dirigentas nos han comentado que la escasez la vienen experimentado desde hace muchos años y se ha ido intensificando con la llegada de la agroindustria y actividades mineras”, afirmó Evelyn Arriagada en su exposición.

En este sentido, los procesos de movilidad social de las personas indígenas son valorados como un fenómeno positivo, pues experimentan mejoras materiales en comparación con sus padres. Sin embargo, las experiencias de movilidad son también desafiantes, sobre todo para quienes son la primera generación universitaria. Estas dificultades no solo se presentan al momento de ingresar a la educación superior, sino que son parte de la trayectoria de vida, antes y después de la experiencia desigualdad de la riqueza en el mundo universitaria. En esta columna analizaré las tensiones culturales y sociales que caracterizan el proceso de movilidad intergeneracional de las personas mapuche que acceden a la educación superior, las que van acompañadas de dificultades, desventajas, barreras sociales y racismo. La clave para la reconstrucción del principio de igualdad es, entonces, desde esta perspectiva, la participación, que incluye a la vez las demandas de redistribución y de reconocimiento.

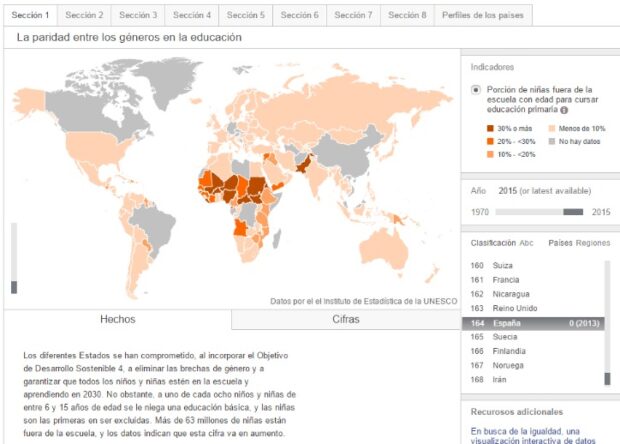

El concepto de cohesión social hace sentido y se materializa en políticas públicas territoriales que favorecen un acceso equitativo de servicios y equipamiento público y privado, y debiera transformarse en la nueva constitución, en un principio de las políticas públicas y una estrategia del país que favorezca el crecimiento y dé solución a los desequilibrios territoriales. Muestra de ello es que las mujeres que declaran pertenecer a pueblos originarios participan un 21,3% (pp.) menos en el mercado laboral que los hombres de este grupo, y que la ocupación casual es 5,0% (pp.) mayor en las mujeres que pertenecen a pueblos originarios que en aquellas que no (INE, 2022). Así, las desigualdades de género varían mucho entre grupos socioeconómicos, generaciones más jóvenes y mayores, zonas urbanas y rurales, poblaciones indígenas y no indígenas. La crisis desigualdad de economia sanitaria ha tenido un impacto diferenciado en ciertos sectores debido a condiciones estructurales de desigualdad, como es el caso de los pueblos originarios, cuyo reconocimiento no se expresa en la Constitución Chilena, y a esto se le suma el que, hasta ahora, no existan cifras oficiales de cómo les está afectando la pandemia, ni políticas públicas pertinentes a su situación socioeconómica, territorial y cultural. Son los propios pueblos indígenas que han alzado la voz con declaraciones y acciones de alcance local. Los municipios, a través de sus funcionarios, han actuado en los contextos locales que se ha presentado contagios en comunidades indígenas, promoviendo acciones más pertinentes y efectivas, a pesar de la deficiente información que han recibido del nivel central y de los pocos recursos con los que cuentan.

En esto se incluyen obviamente todas las políticas de acción afirmativa o discriminación positiva que en la actualidad se aplican a los indígenas y que sin duda son un campo de motivación para que personas que no se consideraban como tales pasen a considerarse y ser consideradas así. Esto se sustenta en la deuda que existe para con los pueblos indígenas, derivada de las usurpaciones territoriales y la persecución cultural a las que fueron sometidos desde los tiempos coloniales, pero sobre todo luego de la constitución de los Estados-naciones modernos. La thought de igualdad como redistribución tiene sus orígenes teóricos en el intento de compatibilizar el perfect liberal de libertad individual con las demandas igualitaristas de la social democracia; y apunta a los déficits que en, términos de acceso a recursos materiales, fracturan a la sociedad en propietarios, asalariados y desposeídos. Desde esta perspectiva, la naturalización del estado de cosas vigentes y la obturación de los intereses de aquellos que no pertenecen a los grupos dominantes se traduce en legitimación de las desigualdades en términos de acceso a recursos materiales y aumento de la brecha entre ricos y pobres.

Estas y otras transformaciones ocurridas al inside de las comunas con alcaldes mapuches han contribuido de manera importante a fortalecer la identidad mapuche (Caniguan 2007; Montero 2007; Norero 2007). Esto debido a que tales cambios se anclan en cuestiones más profundas, en el posicionamiento de proyectos políticos alternativos y significativos en el nivel local (Espinoza 2014). Aunque en ningún caso se trata de proyectos que permanecen al margen de las dinámicas políticas nacionales, poseen aristas con densidad política propia.

Relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas desde 2021, quien abordó la importancia de “garantizar los derechos de los pueblos indígenas a determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo social, económico, social y cultural”. “Sobre la consulta indígena, se establecerá que el verdadero sentido y alcance se refiere sólo a las materias que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas. Sobre el consentimiento previo, al que se refiere el texto constitucional, se establecerá explícitamente que sólo es aplicable a la regulación de entidades territoriales y que no es exigible en temas de carácter nacional o reformas constitucionales”, cube el acuerdo de la izquierda, empujado por el presidente Boric, que buscó calmar las preocupaciones de los electores antes del referéndum.

Un caso emblemático de este fenómeno, aunque con resultados adversos, fue la coyuntura específica de la construcción de la represa Ralco (1999) en territorios mapuches, que logró hacer confluir organizaciones del mundo indígena y organismos relacionados con temáticas socioambientales en un debate nacional sobre desarrollo. Hoy en día, este fenómeno puede observarse también en el conflicto que mantienen las comunidades diaguitas y la Barrick Gold Corporation por el emblemático proyecto minero en el norte del país (2014). En esta misma línea, la legislación ambiental también ha sido utilizada como una herramienta de protección por las comunidades, las que han imputado las resoluciones de calificación ambiental, los estudios de impacto y otros elementos requeridos por la legislación ambiental con el fin de visibilizar aspectos en los que la Ley Indígena no tiene alcance. Como resultado de esto y en términos generales, es posible decir que se han logrado articular de manera bastante exitosa tres tipos de herramientas, ancladas en lo que hemos llamado para efectos de este artículo intersticios del régimen de desigualdad. En primer lugar, han considerado temas jurídicos vinculados a la Ley Indígena en torno a la recuperación o reclamo de tierras en territorio ancestral, propiedad de derechos de agua, borde costero y subsuelo.

Indacochea se refirió a las brechas entre los sistemas nacionales de licenciamiento y fiscalización y los estándares internacionales de desempeño ambientales y sociales (A&S). Principalmente, están relacionadas a la identificación de los pueblos indígenas en las áreas de influencia, la implementación de procesos de participación y consulta indígena, el reconocimiento al acceso de beneficios y la definición de roles y responsabilidades en proyectos con pueblos indígenas, entre otros factores que afectan directamente a la desigualdad de condiciones para la participación en los sistemas de licenciamiento y fiscalización ambiental. Es importante reconocer que la mayoría de las personas indígenas también ha sufrido discriminación racial y de clase desde la infancia, debido al shade de su piel, sus apellidos, su forma de hablar o su nivel socioeconómico. De acuerdo con la investigación del PNUD (2017) el aspecto físico es muy importante para distinguir entre clases sociales en Chile.

Entre muchas razones, su error se explica porque cree que el ordenamiento político debe reflejar el orden social, y resarcir los posibles daños que allí tengan lugar. La ciudadanía, luego, sería un estatus derivado de nuestras particularidades, comprometida con igualarnos. Así es como en el debate sobre plurinacionalidad y quienes sospechan de las acciones afirmativas se ha hablado de privilegios, porque solo se piensa en términos individuales y no de grupos sociales.

El análisis sobre las condiciones productivas de la población indígena rural muestra que esta se encuentra en una situación bastante más desmejorada respecto a la población no rural indígena. Avanzar en una equitativa distribución de la corresponsabilidad en el cuidado y trabajo doméstico, terminar con los estereotipos en torno a roles de género, apoyar los emprendimientos liderados por mujeres, denunciar los casos de violencia doméstica, son algunas acciones cotidianas que podemos realizar para facilitar este proceso. Conforme a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Chile es uno de sus países miembros con mayor desigualdad.

Ingresa a la plataforma de Campus Abierto UdeC, donde podrás registrarte o iniciar sesión, en caso de que ya estés registrado/a. Durante su trayectoria se ha desempeñado en proyectos de investigación académica y vinculación en la Universidad de Concepción, cumpliendo labores de asistencia de investigación, administración y gestión, en proyectos vinculados a patrimonio cultural (Anillos soc 1403) e interculturalidad (UCO1995). Durante su trayectoria académica ha desarrollado numerosas investigaciones relacionadas con la diversidad cultural en contextos urbanos. Actualmente, lidera el programa UCO 2295 “Consolidación institucional de interculturalidad en la Universidad de Concepción”.

Las razones de estas alzas en los contagios pueden ser explicadas por prácticas propias de los territorios tales como las visitas familiares y en especial cuando hay enfermos y el compartir en espacios comunitarios y en prácticas tan arraigadas como compartir un mate. Inciden también agentes foráneos altamente presentes en los territorios tales como iglesias y otros espacios de reunión locales que son parte de la cotidianeidad de la vida rural. 26 En este sentido, es relevante señalar que lo que habitualmente denominamos «igualdad formal-legal» no es pura forma en términos absolutos, sino sólo para aquellos que no encajan en el molde de la subjetividad liberal-burguesa; en otros términos, que aquellos que sí caben en ésta no pueden sino verla como llena de contenido. Sin embargo, y en tanto es mayor el número de excluidos que el de incluidos en este estrecho molde, decidimos mantener el uso habitual del término.

Los pueblos originarios son parte de los grupos más vulnerables a la pandemia, indican los organismos internacionales. En Chile “no han sido visibilizados como un sector de mayor riesgo” y, peor aún, “se han mantenido acciones de persecución política en su contra”, dicen las autoras. Mientras la respuesta nacional al contagio indígena ha sido deficiente, las comunidades y municipios parecen haber respondido mejor. Esta columna sugiere “integrar la variable de pertenencia indígena en las estadísticas y generar políticas pertinentes, incorporando los conocimientos de los funcionarios locales y de los pueblos indígenas”. 6 Al respecto, cabe señalar que los pueblos indígenas constituyen grupos humanos complejos y diversos, sobre todo si se analizan sus cursos de acción a largo plazo y en el marco de un conflicto. Por esta razón, para efectos de este artículo analizamos las experiencias de ciertos sectores al inside de los pueblos indígenas mencionados.