En conclusión, nuestro estudio muestra un panorama common de las diferencias de género en el impacto psicológico de la pandemia en Chile. En este contexto, la pandemia intensificó brechas de género ya presentes en la salud psychological y en el mercado laboral. Esta disparidad está fuertemente asociada a la mayor fragilidad económica de las mujeres, y al aumento en las tareas en el hogar y cuidado de niños.

Aun sin que se sospechara acerca del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad letal, se sabía que más del fifty three por ciento de la población ocupada en la región permanecía en el empleo casual y que los ingresos de millones de trabajadores no eran suficientes para su sustento. Al cierre de 2019, la Comisión Económica y Social para América Latina y el Caribe (Cepal) anunció el ingreso a la fila de los pobres de seis millones de personas más en comparación con el 2018. Un total de seis universidades del país serán parte del trabajo, el que cuenta con un alcance internacional al ser sus resultados comparados con los de otros diez países. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.forty eight en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2). Entre 1930 y 1970, hubo una moderación del fenómeno en el contexto de una creciente democratización del país, revertida durante la dictadura militar, cuando grandes transformaciones domésticas y de la economía mundial generaron innovaciones tecnológicas y de otro tipo que impactaron sobre la desigualdad de ingresos.

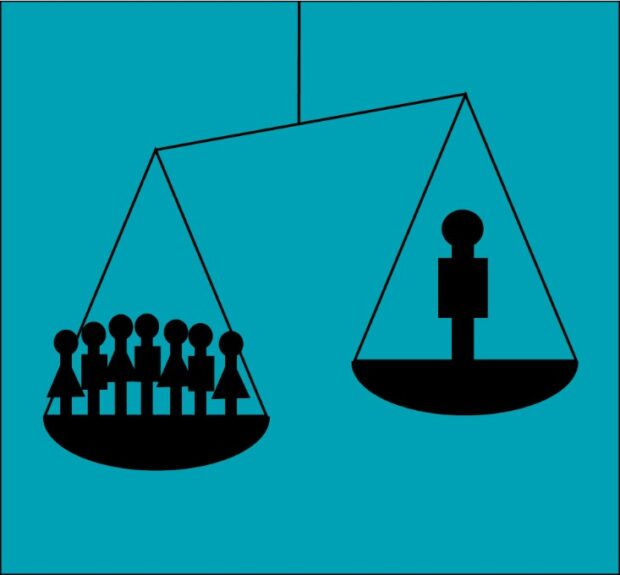

Finalmente, expuso además su preocupación por los efectos de la pandemia en las mujeres, pues “hay estadísticas que indican que podríamos retroceder 10 años en el acceso al empleo y remuneraciones, por lo que espero que podamos abordar también la situación de políticas de género y de la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer”. Los desafíos en materia de políticas públicas, protección social y de salud, así como el retorno seguro a sus países de los migrantes en medio de la pandemia, fueron algunos de los temas que abordaron más de 15 presidentes de los poderes Legislativos de Latinoamérica, convocados en el I Diálogo digital entre parlamentos. Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos.

Los efectos no son homogéneos en la población, pues afectan de manera más grave e intensa a las personas y grupos marginalizados o precarizados. Asimismo, en muchos países y regiones del mundo, esta disaster ha intensificado conflictos, desigualdades e injusticias sociales ya existentes en muchos países y regiones del mundo. Para ello, se analizaron el apoyo social, determinados síntomas psicológicos y varios componentes relacionados al contagio con el COVID-19.

Al tiempo, el impacto en la permanencia en el ámbito educativo se encuentra combinado a medida que se avanza en el curso de vida y se desciende en los escalafones de ingresos. Las ayudas directas a los hogares en su conjunto lograron mitigar en alrededor de un one hundred pc la caída de ingresos laborales de los hogares. Dentro de éstas, y tal como se ha mencionado anteriormente, fue el IFE, subsidio monetario directo a los hogares, cuyo monto está por sobre la línea de la pobreza, el principal instrumento que contribuyó a mitigar las pérdidas monetarias de los hogares chilenos. El confinamiento ha generado niveles alarmantes de incertidumbre económica, siendo nuevamente los segmentos más vulnerables de la población los más resentidos.

“Sirven para mostrar lo heterogéneo que es Chile, que a pesar de que tenemos muchos discursos de un Estado capaz y potente, aún existen diferencias nacionales territoriales que tienen que ver con categorías como ser mujer e indígena en el acceso a la salud y eso tiene una fuerte implicancia en política pública. Entonces, esta investigación sirve para promocionar y para impulsar políticas que sean más pertinentes tanto territorialmente como para categorías de grupos específicos”, cerró la invitada. Esta pandemia nos obligó a avanzar una década en digitalización, pero al mismo tiempo, retrocedimos más de una década en bienestar social, y la desigualdad está en su punto máximo.

Un caso que refleja este problema es el del Bono Proteger de Costa Rica, el cual no superó el 80% de cobertura con relación a la población objetivo, llegando en un mes incluso al 31%. Lo anterior, según las autoridades encargadas de la evaluación, se debió principalmente a una vaga definición de los beneficiarios del programa. La pandemia ha dejado múltiples lecciones a través del mundo, especialmente en lo que respecta a los sistemas de salud y la capacidad de respuesta de cada gobierno a una disaster sanitaria como la observada en los últimos dos años.

Mientras que las tasas de educación y alfabetización están aumentando en todo el mundo, no queda claro si se está disminuyendo la desigualdad educativa. Por eso, hay necesidad de aumentar la educación en los sectores en crecimiento como la tecnológica y habilidades sociales específicas adaptables al mundo que actualmente se necesita movilidad ocupacional. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, desigualdad social en pandemia padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Licenciada en Ciencias de la Educación y doctora en Educación de la Universidad de la Salle, Costa Rica. Por cinco años profesora investigadora de las Licenciaturas en Educación de la Fundación Universitaria los Libertadores. Por 15 años en coordinación y acompañamiento en programas de educación; generación de ingresos y construcción de paz con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Según las nuevas proyecciones de la CEPAL, como consecuencia de la fuerte recesión económica en la región, que registrará una caída del PIB de -7,7%, se estima que en 2020 la tasa de pobreza extrema se situó en 12,5% y la tasa de pobreza alcanzó el 33,7% de la población. Ello supone que el complete de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, 22 millones de personas más que el año anterior. De ese complete, 78 desigualdad mundial branko milanovic pdf millones de personas se encontraron en situación de pobreza extrema, 8 millones más que en 2019. Sin dejar de imputar responsabilidad a los gobiernos sucesivos, el interrogante por el rol que ocupan los actores institucionales intermedios resulta central al momento de comprender los medios y mecanismos que dotan de materialidad a los usos y participaciones de las personas jóvenes de los distintos espacios sociales.

Nuestro análisis muestra patentemente las inmensas desigualdades en mortalidad, sin embargo, en el diseño actual del sistema de seguridad social se considera a Chile como una estructura monolítica, ignorando la existencia de esta heterogeneidad. Una interesante discusión internacional comenta sobre la necesidad de dar cuenta de estas diferencias a la hora de fijar criterios como edad de jubilación; el no hacerlo compromete la progresividad, justicia actuarial y sostenibilidad del sistema [9,10]. Lamentablemente, aunque esta idea tiene mucho sentido, el mayor desafío es la gran complejidad técnica de implementar estas características en el sistema. Los hombres en el decil de pobreza más alto tienen una esperanza de vida de four,39 años menor que en el decil más bajo. El efecto de la pandemia se traduce en 0,78 (hombres) y 0,3 (mujeres) años de diferencia adicionales en la esperanza de vida entre 20 y sixty five años, entre los deciles más altos y bajos de pobreza.

A pesar de ello, la caída de los ingresos producto del párate económico trajo aparejado un deterioro de los indicadores sociales (Beccaria y Maurizio, 2020). En paralelo, a medida que se evidencia un recrudecimiento del estado epidemiológico se desplegaron diversas iniciativas públicas a favor de la contención del aumento de contagios, entre las cuales se encuentran el cese temporal de las actividades presenciales del ámbito educativo para su continuidad por medios y formatos virtuales (Miranda y Alfredo, 2021). Sin embargo, la posibilidad de virtualización del proceso enseñanza-aprendizaje ha resultado complejo, en cuyo caso las segregaciones existentes complejizan el proceso de continuidad pedagógica a partir de los contextos de segmentación educativa (Álvarez et al., 2020). El uso de paquetes fiscales que incluyeran transferencias directas fue algo común alrededor del mundo, y Chile no fue la excepción. En el contexto de la pandemia, su objetivo no estaba en incentivar ciertas conductas, como funcionan muchas veces las transferencias condicionadas, sino más bien en dotar de recursos a aquellos hogares que habían visto mermados sus ingresos a raíz de las restricciones sanitarias. En ese ámbito, los apoyos puestos a disposición de la ciudadanía durante el año 2021, sumados a las mejoras del pilar solidario y del subsidio único acquainted, mostraron ser efectivos en dotar de ingresos a los hogares.

Este fue uno de los tantos registros que se difundieron en redes sociales en que se veía a la fuerza policial desalojando a las vendedoras, tras el levantamiento de la cuarentena complete de la ciudad decretada el pasado jueves 30 de abril. No es posible una sociedad funcional cuando la disparidad de ingresos asoma de forma tan despiadada. Socialmente nos hemos inoculado la concept de mejorar constantemente en ingresos y con ello el acceso a bienes y servicios.

Entre 1990 y 2017 Chile fue reconocido a nivel mundial tras avanzar significativamente en la reducción de la pobreza, desde un sixty eight,5% de la población a un eight,6%. Fue la crisis del covid-19 y su shock económico el que quebró la tendencia y nos hizo retroceder, llevando a casi medio millón de personas bajo la línea de la pobreza, aumentando a un 10,8% la tasa de incidencia de pobreza en el país. Al desafío sanitario de la pandemia se sumó rápida y urgentemente la necesidad de combatir los efectos sociales y económicos de la misma. Las diversas ayudas sociales permitieron una rápida recuperación económica y de los empleos, pero trajo consigo un sobrecalentamiento de la economía, que sumado a la guerra de Rusia en Ucrania y los rebrotes de covid-19 en Beijing, elevó la inflación anual a un máximo de 14,1% en agosto de 2022, lo que presagiaba una dificultad en la recuperación. Finalmente, nuestro proyecto también enfatiza que la situación económica gatillada por la pandemia ha generado un deterioro importante del estado de ánimo de la población.