A diferencia de las regiones Metropolitana y Antofagasta, con descensos de 7,47% y 7,45% respectivamente, que fueron las más afectadas. Pese a esta generalizada incidencia a la baja, la nueva dimensión no generó grandes cambios en las posiciones regionales del IDERE global. La dimensión sustentabilidad y medio ambiente es de gran relevancia para el crecimiento económico sostenible.

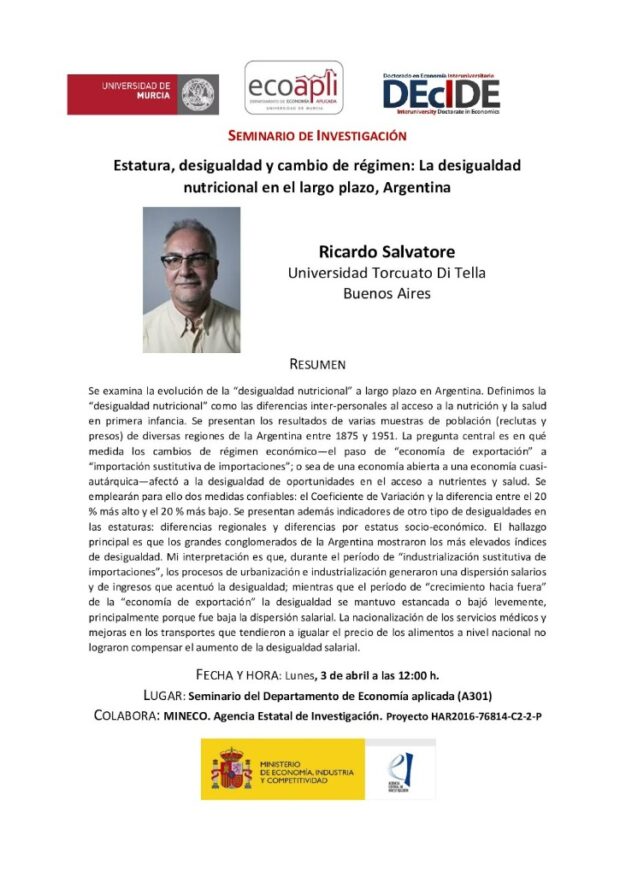

La percepción de las personas de que la distribución de ingresos en su país era injusta o muy injusta disminuyó al caer la desigualdad, en tanto subió cuando la brecha se acrecentó. “La caída de la desigualdad se detiene, el ímpetu se acabó, y se acaba en un contexto en que además también está disminuyendo la tasa de crecimiento y en algunos países incluso hay algo de recesión y aumenta la pobreza”, dijo. Las transferencias monetarias según régimen político no muestran una diferencia importante, al igual que los datos de empleo público. Sin embargo, el salario mínimo es la variable que muestra que hubo una diferencia en términos de política activa en el ámbito laboral que reforzó probablemente lo que se observa como tendencia estructural en términos de demanda y oferta de los trabajadores por nivel de calificación. Descomponiendo los datos para encontrar los factores que explican esta disminución tan importante de la desigualdad, se observa que, en promedio para la región, un 62% está asociada a la caída en la desigualdad del ingreso laboral. “Esto ya da una pauta de dónde tenemos que buscar las causas, porque si 2/3 se explican por lo que pasó con el ingreso laboral, ése es el camino para entender los determinantes de ese periodo”, dijo.

Si ocurre que jóvenes de familias más pobres, con poco conocimiento y experiencia en educación superior, reciben educación de peor calidad y poco apoyo en su paso por la educación superior, esto reduce sus oportunidades laborales y de movilidad. Un gran desafío para países que expanden su educación superior e invitan, por primera vez, a sectores tradicionalmente excluidos, es apoyar, con recursos económicos pero también extraeconómicos, a los jóvenes más vulnerables. Idealmente, el esfuerzo por impulsar la movilidad requiere una batería de políticas que incluye estrategias universales y focalizadas. La reducción de la desigualdad es una tarea compleja y de largo desigualdad en la globalización ejemplos plazo, que incluye políticas que afectan los ingresos autónomos de los hogares -laborales, educacionales-, así como políticas redistributivas que permiten que el Estado recaude y use recursos para promover el bienestar económico de la población. Estas políticas generales deben ser complementadas con estrategias más focalizadas y específicas que atiendan las necesidades de sectores pobres, marginados o discriminados. La desigualdad de Chile tiene una importante dimensión territorial, cuando las desigualdades son considerables, desalientan la formación profesional, obstruyen la movilidad económica y social y el desarrollo humano y, en consecuencia, inhiben el crecimiento económico.

En este mismo sentido, agregó que un requisito es alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes financieras, incluida la inversión extranjera indirecta para los estados con mayores necesidades, entre otros aspectos. “Desde finales del siglo XIX se han desarrollo sistemas desiguales, generando inequidades de oportunidades, generando desigualdad de acceso de educación, salud, agua, infraestructura”, recalcó en su intervención. Cociña comenzó su intervención señalando que “un tema clave en la desigualdad no son tanto los niveles de desigualdad en sí, sino que sobre todo las percepciones de justicia asociadas a esa desigualdad”.

La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos.

Por su parte, familias pobres muchas veces deben decidir a qué hijo educar profesionalmente. Por tanto, las condiciones iniciales cumplen un rol importante para marcar las desigualdades futuras. Mejorar sustancialmente la oportunidad educacional en todas las regiones juega un rol esencial para disminuir las brechas que separan a los chilenos. El crecimiento económico es una condición necesaria para el desarrollo, sin embargo, no suficiente. En el libro de March (2013) se cita a Sunkel & Paz (1986), quienes definen desarrollo como un proceso de cambio social, cuyo objetivo es igualar las oportunidades sociales, económicas y políticas, refiriéndose a un nivel nacional y a las sociedades que alcanzan mayores niveles de bienestar. Todaro y Smith (2012) por su lado, adopta la definición desarrollada por Amartya Sen15, donde se relacionan el proceso de desarrollo con la calidad de vida y con la capacidad de las personas de elevar su estatus, adicionando los conceptos de autoestima y libertad.

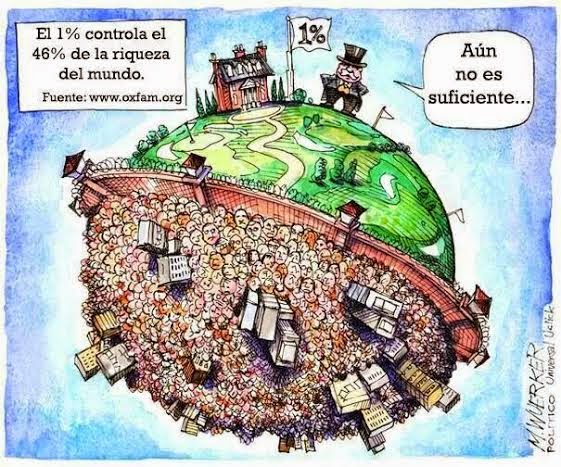

Esta inversión en capital humano, a su vez, implicaría un mayor nivel de PIB futuro, lo que repercutiría indirectamente también en la reducción de la desigualdad. Por su parte, la Nueva Geografía Económica plantea que las desigualdades entre regiones pueden mantenerse en el tiempo e incluso crecer junto con la economía de un país, ya que existe un centro que aprovecha los mayores beneficios del crecimiento, mientras que las regiones de la periferia pierden esa oportunidad (Merchand, 2017). “En los últimos diez años la investigación ha empezado a poner de manifiesto lo negativa que resulta la desigualdad para la sociedad. Resulta mala incluso para los de arriba, que se convierten en personas diferentes -más endiosadas- gracias a ella” (Joseph Stiglitz, Premio Novel de Economía 2001). Marianne Heberlein, estudiante de sexto año de la carrera de Geología de la Universidad de Chile, tuvo la oportunidad de analizar microfósiles y muestras sedimentarias provenientes de la bahía de Cranton, en la Antártica.

Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad. De acuerdo a la información del COES (2018), la mayor cantidad de conflictos sociales por habitante se producen en las regiones de Aysén, Atacama, Los Ríos, Arica y Parinacota, y Magallanes, todas regiones donde los índices de desigualdad son iguales o superiores al promedio nacional. Parte del debate público, sin embargo, argumenta que la desigualdad es un producto inevitable del libre mercado, el desarrollo tecnológico, y de la globalización. Se dice (o al menos se asume) que no hay nada que los países puedan hacer para domar las fuerzas del mercado y que cualquier intento de regular el grado de desigualdad tendrá efectos negativos ineludibles sobre el crecimiento económico. Así, lo que hoy se observa en los datos sería una consecuencia inevitable de los tiempos modernos.

Se infiere que períodos de alto crecimiento económico tienden a aumentar la participación de la población de mayores ingresos, a expensas del resto de la población. Recordando a Merchand (2017), este señala que las desigualdades entre regiones pueden mantenerse en el tiempo e incluso crecer junto con la economía de un país, ya que existe un centro que aprovecha los mayores beneficios del crecimiento, mientras que las regiones de la periferia pierden esa oportunidad. El modelo VI incorpora, al igual que el estudio de Solimano y Torche (2008), el ingreso autónomo del hogar. Se utilizan los quintiles del ingreso autónomo en lugar del Gini como controles de la desigualdad inicial y se mantiene el PIB per cápita. Tanto la concentración de población indígena como el aporte del sector secundario y la oferta de educación superior siguen siendo relevantes y el PIB per cápita vuelve a ser significativo.

Y si consideramos que en Chile todo el sistema de bienestar está mercantilizado podemos darnos cuenta de que la desigualdad crece aún más, porque quienes tienen recursos para educarse o entrar al sistema privado de salud lo hacen y así se va reproduciendo la cadena», termina. En Chile, el analfabetismo es cada vez menor (ver Gráfico 9), pasando de un 5,2% de la población de 15 años o más que no sabía leer ni escribir en 1990, a un 3,1% en 2015. En 1990 un 14,2% de la población rural era analfabeta y un 3,4% de la población urbana; asimismo, el 5,4% de las mujeres lo era, seguidas de cerca por un 4,9% de los hombres. Para 2015 se observa un buen progreso en las personas del área rural, ya que un menor 7,8% no sabe leer ni escribir, así como un 3% de las personas de la ciudad; este año, hay un 3,3% de mujeres analfabetas, seguidas muy de cerca por un 3% de los hombres.

Está claro que hay protestas por la desigualdad y el malestar social, el FMI y la ONU también lo dicen. Organismos internacionales que no son precisamente de izquierda llaman la atención de que el recrudecimiento de las condiciones de vida lleva a las personas a protestar. La brecha educativa de los sectores carenciados en comparación con los sectores privilegiados es brutal. Eso va a traer consecuencias terribles, porque los estudiantes después son el tejido productivo y van a reproducir la desigualdad.

19Para ver las variables que componen las distintas dimensiones, revisar el informe de Vial (2017). 2Estos autores hacen especial énfasis en la importancia de trabajar a nivel subregional. Mac Clure y Calvo desigualdad entre paises desarrollados y subdesarrollados (2013) proponen una división administrativa basada en el actual estado del proceso de urbanización. Es interesante ver como a partir del año 2001 la tasa de mortalidad comienza nuevamente a ascender.

En general, las regiones con menores años de escolaridad al comienzo del período, son aquellas que han tendido a mejorar más este indicador. Muchos trabajos de investigación han tratado de identificar cuán importante es la relación entre desigualdad y desarrollo, y los mecanismos para explicar dicha relación. Una de las conclusiones es que ella opera vía mecanismos más indirectos de lo que se creía. Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico).