Adicionalmente, destaca que, en promedio durante el periodo analizado, el 92% de las apelaciones contra sentencias que resuelven recursos de protección se relacionan con ISAPREs. En los años de mayor litigiosidad los casos contra ISAPREs constituyeron un 98% (2016) y un 96% (2020) del whole de apelaciones conocidas sobre sentencias de protección. En dichas decisiones, el Tribunal Constitucional abordó la naturaleza y validez del derecho a la protección a la salud como parte de los derechos sociales, destacando que tales derechos son derechos fundamentales plenos y, por tanto, su contenido es jurídicamente exigible. Sostuvo asimismo que la satisfacción de los derechos sociales no es una responsabilidad exclusiva del Estado, sino que también obliga a los particulares involucrados en la provisión de tales derechos. Sin embargo, el escenario comenzó a cambiar en la primera década de este siglo, marcando el inicio de la judicialización motivada por el aumento de precios en los planes de salud.three Esta tendencia ha experimentado un marcado crecimiento en los últimos 10 años, llegando a más de 840 mil recursos presentados ante las Cortes de Apelaciones en el año 2022.

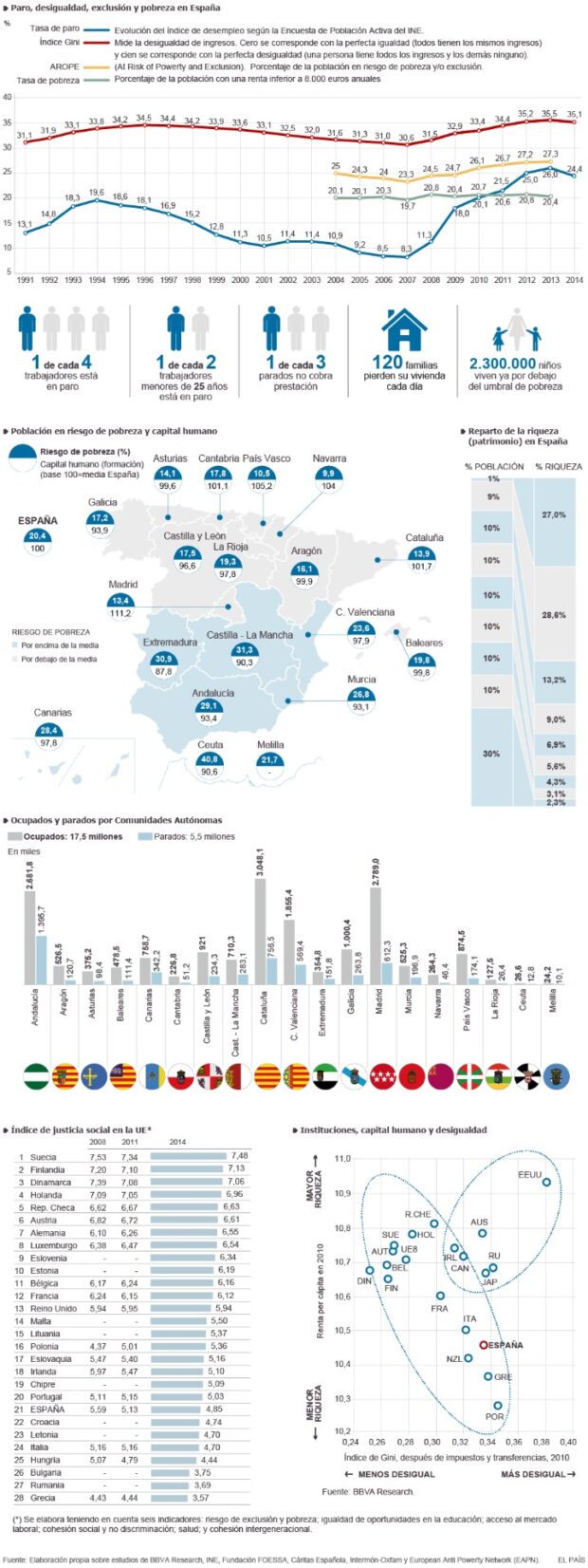

A nivel nacional, existen 4,2 enfermeras por cada mil habitantes, siendo que el promedio de la OCDE es de 8,8 enfermeras cada mil habitantes. En cuanto a la proporción de enfermeras por cada médico, los mayores déficits se muestran en las regiones de Aysén y Valparaíso. Las tres líneas de trabajo del CEES, son Difusión y Comunicación Social, Investigación, y, Abogacía y denuncias, donde esperan propender a que los temas de inequidad estén relevados en la ciudadanía. La reducción de la desigualdad es uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods) a los que Chile adhirió en el marco de la Agenda 2030 acordada por los países reunidos en las Naciones Unidas.

De acuerdo a este estudio, Santiago de Chile es la segunda ciudad con mayores desigualdades en salud, sugiriendo que la esperanza de vida está determinada fuertemente por factores socioeconómicos, tales como el nivel educacional alcanzado. La brecha entre el 10% más educado y el 10% menos educado es de eight años para hombres, y 17,7 años para mujeres. De este modo, las mujeres chilenas presentan la mayor brecha en esperanza de vida según nivel educacional de las seis ciudades analizadas. La realidad que enfrenta la salud en regiones manifiesta una situación de precariedad e implica que una parte de la población del país enfrente dificultades para acceder a una atención oportuna y de calidad.

Estos factores contribuyen a que las mujeres tengan menos probabilidades de buscar atención médica cuando la necesitan, lo que puede resultar en diagnósticos tardíos y un mayor riesgo de complicaciones de salud. La equidad en el acceso a la atención médica entre mujeres y hombres es fundamental desigualdad de clases sociales para el bienestar de una sociedad. Sin embargo, en Chile, esta equidad enfrenta obstáculos considerables, particularmente cuando se examina la disparidad entre hombres y mujeres.

La duración y la calidad del sueño pueden predecir los niveles de hemoglobina A1c de una persona, con un consiguiente daño en los órganos blanco como riñones, corazón, nervios periféricos, retina, cerebro, entre otros. Lo primero es que el Estado de Chile reconozca su rol de entidad que surge del pueblo mismo y que se encuentra al servicio de las personas. Esto además, debería ir de la mano con estrategias que promuevan el transporte activo, el cual facilita el acceso en distancias medias, de una forma no contaminante, con menos ocupación de espacio urbano y que es favorable para la salud.

Esto queda de manifiesto en las experiencias de autoorganización territorial que han emergido como respuesta a las necesidades en salud de la población frente a las deficiencias de la política pública (Borde y Torres-Tovar, 2017). El decano Humberto Guajardo reafirmó el compromiso de la Facultad de Ciencias Médicas de la Usach para llevar a cabo “una medicina social y cercana para todos los habitantes de este país”. La autoridad también hizo hincapié en la calidad de los expositores y en la importancia de abordar las desigualdades en salud, debido a su relación con otras problemáticas, como por ejemplo, el narcotráfico y las adicciones en adolescentes y adultos. Finalmente, se mencionan algunas limitaciones teóricas de la investigación tradicional sobre desigualdad en salud y se sugieren potenciales líneas de investigación que pueden orientar los estudios en torno a desigualdades y salud mental. Asimismo, la carga de cuidados puede ser muy alta y difícil, y mucho mayor en territorios adversos o inseguros.

Por un lado, una frustración intelectual y private, pues me gusta más dedicarme a la investigación social que al ejercicio propio de la medicina, que es muy bonito y gratificante en algunos sentidos, pero era un área donde sentía que no me desarrollaba como esperaba. La Organización Mundial de la Salud ya colocó la mejora de esta brecha como objetivo (número dos) en la estrategia de «Salud para el siglo XXI». Con voluntad política, con conocimiento, con arduo trabajo y con solidaridad hacia el otro como declara el Papa Francisco al referirse sobre el deber de la solidaridad que «nos obliga a buscar modos justos de compartir, para que no exista esa dramática desigualdad entre quien tiene demasiado y quien no tiene nada, entre el que descarta y el descartado».

Para ello, fijó un tope de 7,2 UF anual, conforme a lo calculado en el Estudio de Verificación del Costo de la Universidad de Chile (Ministerio de Salud 2021), cifra menor a la que consideraron la mayoría de las ISAPREs. Este valor deja fuera una serie de costos relevantes y no incluye el aumento de las patologías GES del nuevo Decreto. En este caso, la corte no se pronunció respecto de si corresponde realizar alguna devolución, dejando en manos de la Superintendencia resolverlo según el caso. Dado que la Corte Suprema rechazó la prórroga pedida por el gobierno para la implementación del fallo, sus consecuencias se empezarán a sentir a partir de este mes.

Por primera vez en esta materia, la Corte Suprema dictaba sentencias de carácter common, alcanzando sus efectos no solo a las partes sino a la totalidad del sistema, lo cual no estuvo exento de críticas. Además de sus efectos a corto plazo, un sueño inadecuado afecta la salud basic de diversas maneras. La diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, la obesidad y los trastornos del ánimo se han relacionado con un sueño inadecuado. Por supuesto que sí, los cambios sociales los hacen los pueblos, y el nuestro es uno forjado en el rigor, que recientemente ha mostrado su voluntad de justicia, de libertad whole, de dignidad y de equidad. Primero, en lo estrictamente médico clínico, tuvo éxito al aumentar la expectativa de vida de nuestra población hasta cerca de los 85 años, en un lapso relativamente breve.

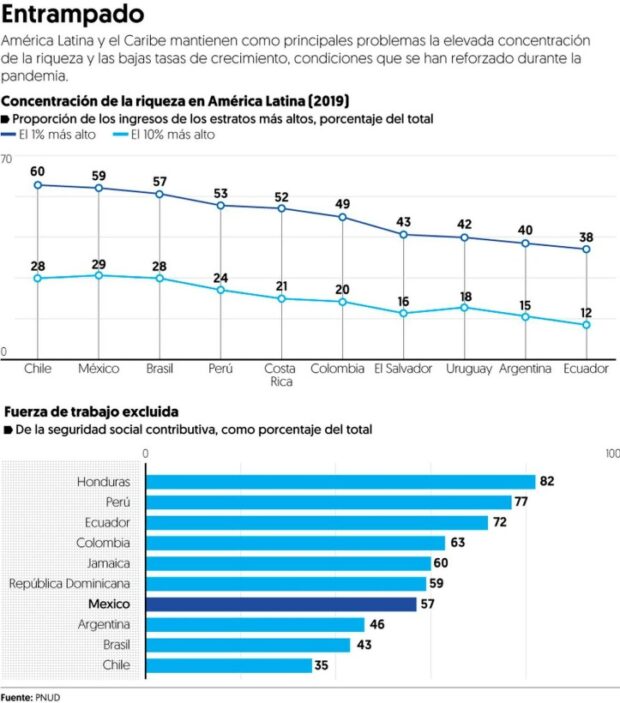

Un aspecto relevante ha sido el conflicto normativo y la forma en que se ha intentado abordar desde los distintos actores, lo que analizaremos en esta sección. Para ello, y por mayor claridad, se llevará a cabo un estudio de cada componente que conforma el precio de los planes de salud, los cuales han atravesado su propio proceso de evolución normativa y jurisprudencial. En esta segunda edición del boletín “Voces del CEP”, dedicado al análisis de temáticas relevantes para Chile, publicamos un artículo de nuestro investigador, Gabriel Ugarte, acerca de la disaster actual que enfrenta nuestro sistema de salud y las causas que la generan. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. El sueño es esencial para la salud, pero persisten diferencias en el acceso a la salud del sueño entre las poblaciones de todo el mundo, lo que crea cargas adicionales y refuerza las desigualdades en salud.

En las dos últimas décadas, la investigación sobre salud pública y salud laboral ha ido ampliando paulatinamente su campo de estudio dando cabida a las condiciones de empleo en su relación con la salud y, más recientemente, con la desigualdad. No obstante, los estudios realizados apenas si analizan la situación de los países de renta media y baja, las causas de las desigualdades, o las políticas que ayuden a mejorar la salud y reducir la desigualdad, entre otros temas. Este libro, cuyo origen fue el informe realizado en el 2007 por la Red de Condiciones de Empleo (EMCONET) como parte del trabajo para la Comisión sobre Determinantes Sociales de la Salud de la OMS, ofrece una visión integral de cómo las condiciones de empleo afectan a las desigualdades de salud de los trabajadores y trabajadoras en todo el mundo.

Si bien una sola noche de sueño inadecuado puede generarle irritabilidad y cambios de humor, un sueño insuficiente crónico puede provocar trastornos del estado de ánimo a largo plazo o empeorar los ya existentes. Los problemas de sueño crónicos se han relacionado con la depresión, la ansiedad, irritabilidad, entre otros. Aunque algunos autores sostienen que las garantías sanitarias explícitas (GES) han reducido la desigualdad de recursos brecha entre el sector privado otros autores han encontrado que en patologías cubiertas por Ges como malformaciones cardiovasculares y pulmón, vesicular, gástrico y cervicouterina la brecha se mantiene e incluso ha aumentado más allá de esta política estatal. Si desea más información sobre cómo imprimir, guardar y trabajar con PDFs, Highwire Press le proporciona una guía útil de Preguntas frecuentes sobre PDFs.

Se han propuesto varios mecanismos para explicar la relación entre la desigualdad de ingresos y la salud psychological. Una explicación destacada es la teoría de la comparación social, que sugiere que los individuos evalúan su propio bienestar basándose en comparaciones con otros. En sociedades muy desiguales, las personas pueden experimentar una sensación de privación relativa al comparar su situación socioeconómica con la de quienes están en mejor situación.