Un ejemplo lo podemos encontrar en los gemelos monocigóticos, que comparten la misma información genética, pero que pueden tener diferencias importantes en el volumen y funcionamiento de algunas estructuras cerebrales lo cual sugiere que existen otras influencias en juego. Se invita a los medios de comunicación a cubrir esta Conferencia Regional, que se realiza en la sede de la CEPAL (Av. Dag Hammarskjöld 3477, Vitacura, Santiago, Chile). Los periodistas deben portar la credencial de su medio o su credencial de identidad para tener acceso al recinto y acreditarse con anterioridad a través del siguiente formulario. Por otra parte, pese a que la participación política de las mujeres en los parlamentos nacionales ha presentado un alza sostenida a lo largo de las últimas décadas, las mujeres solamente ocupan en promedio el 31% de los escaños en la región.

En esa línea, contra un relativismo extremo y un materialismo economicista, el qué de la distribución atiende una igualdad de capacidades que, considerando la diversidad de los quienes, supone que los medios o satisfactores poseen características diferenciables y definidas culturalmente. Una lista de los funcionamientos más relevantes y de sus satisfactores depende de las condiciones específicas de la sociedad y, por lo tanto, confeccionarla es objeto de consenso entrecruzado. En este sentido, será deseable adelantar ejercicios participativos dentro de los procesos de construcción de los requeridos sistemas estadísticos que comprendan, por ejemplo, la construcción horizontal de formularios. De hecho, Nussbaum distingue justicia de calidad de vida, entendida la segunda como cuestión constitutiva de visiones comprehensivas. De acuerdo con Fraser y Honneth (2006), la política distributiva para algunos responde a un materialismo pasado de moda. Sin embargo, esto es revaluado por las mismas propuestas de Rawls (2006) y la de Sen (1988), cuando dan contenido a la cuestión ¿Igualdad de qué?

Mientras, la segunda describe la pobreza con carencias inherentes a ella; ya sea la vivienda, nutrición, acceso a la educación, sanidad, etc. Desde 2019, la Universidad Nacional de Córdoba cuenta con un Espacio de Masculinidades que apunta a la sensibilización en torno a esta tema y acompaña a varones de esa universidad que se desigualdad entre clases sociales encuentren involucrados en alguna situación de violencia de género. El Espacio es coordinado por la Unidad Central de Políticas de Género y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de esta casa, y en ese marco, se llevan a cabo estudios que aportan a la elaboración de políticas y al conocimiento de las identidades masculinas en el ámbito universitario.

La distribución funcional del ingreso muestra la participación de la masa salarial en el pib complete, por lo cual este indicador permite capturar bien las desigualdades en la región, pero debe ser complementado con indicadores que visibilicen no solo la contradicción capital-trabajo remunerado, sino también la contradicción «capital-vida». La sobrecarga del trabajo no remunerado y de cuidados sobre las mujeres es consecuencia de relaciones de poder desiguales de género. Las encuestas de uso del tiempo y los indicadores como la pobreza de tiempo han intentado poner en evidencia este rasgo estructural de la desigualdad. La pobreza de tiempo considera los hogares pobres no solamente por su carencia de ingresos, sino también por la carencia de tiempo para llevar adelante el conjunto de las tareas del trabajo no remunerado y de cuidados, que realizan principalmente las mujeres. Se estima que si se tuviesen en cuenta conjuntamente la carencia de ingresos y la de tiempo (en lugar de únicamente la de ingresos), la pobreza se incrementaría de 6,2% a eleven,1% de los hogares en Argentina, de 10,9% a 17,8% en Chile y de 41% a 50% en el caso de México3.

El segundo y tercer componente del concepto de equidad en salud, indicados anteriormente, comparten una dinámica comparable, en la medida en que constituyen el objeto de las políticas públicas de salud. Aquí, en ambos sentidos, la situación de iniquidad resultaría de la omisión del Estado en la promoción de la calidad de vida de los ciudadanos, que garantizaría derechos fundamentales como vivienda, seguridad, ambiente saludable, libertad política, educación y salud. En esos casos, se trata de una deuda social directa, resultante de la ausencia o limitación de programas y servicios de salud, que requeriría ser asumida y honrada por la sociedad a través de acciones y políticas de ampliación del acceso a los recursos disponibles y adecuados para mejorar las condiciones de salud de la población, cuya meta sería un acceso common y ecuánime.

Desde esta perspectiva, las categorías propias del análisis demográfico, como sexo, edad, condición migratoria, origen étnico-racial y nacional, entre otras, no solo refieren a modos de descomposición-desagregación de la totalidad poblacional, sino que también son modos de referirnos e intentos de aprehender la particular configuración de desigualdades sociales en cada momento y lugar. Cada categoría del análisis demográfico alude siempre a una categoría social de desigualdad, esto es, a colectivos demográficos situados y constituidos desde estructuras de desigualdad, como por ejemplo el género, la etnicidad, la nacionalidad, la generación y la geografía, entre otras. Esta perspectiva de la demografía de la desigualdad nos lleva necesariamente a una reflexión y crítica del concepto mismo de población que se usa en demografía, con el cual se suele definir su objeto y campo de estudio. Con ello nos referimos a los modos de explotación y discriminación social, a estructuras de poder y sometimiento de unos por otros, a la configuración de clases sociales, al patriarcado y las relaciones de género, y al racismo, entre otros.

A 2018, al menos 3.800 mujeres habían sido víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. También en representación del Gobierno de Chile, Carolina Valdivia, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, indicó que “el tema de la XIV Conferencia Regional, la autonomía de las mujeres en escenarios económicos cambiantes, nos confronta con una realidad, que lejos de ser una ficción, es un gran desafío que tenemos por delante. La vulnerabilidad ante los ciclos económicos, los flujos migratorios, la revolución digital, el cambio climático, los cambios demográficos, todos factores que dificultan la superación de la discriminación y que afectan principalmente a mujeres y niñas”. La cifra arrojada por el Coeficiente de GINI permite realizar comparaciones entre países en torno a su desigualdad o igualdad salarial. Además, como es una cifra que permite visualizar la situación salarial dentro de un territorio, puede ser usada para orientar el diseño e implementación de políticas y cambios en la legislación laboral. El coeficiente se distribuye en el intervalo comprendido entre 0 y 1, siendo 0 equivalente a “máxima igualdad” y 1 a “máxima desigualdad”, ambos referidos a ingresos salariales.

La articulación de estos tres campos es lo que configura la matriz de estructuración de la desigualdad social en el agro chileno, que adopta una forma feminizada. En este sentido es que hablamos de una demografía de la desigualdad, para enfatizar el papel de lo demográfico como uno de los ejes constitutivos de tal matriz de desigualdad social. Como nos dice Joseph E. Stiglitz en su libro La Gran Brecha “Una economía que funcione bien necesita el equilibrio entre los sectores público y privado, con inversiones públicas esenciales y un sistema de protección social debidamente financiado. Un sistema tributario bien pensando no se limita a recaudar dinero, sino que puede ayudar a mejorar la eficiencia económica y reducir las desigualdades”. La falta de concreción con lo que firmamos nos lleva a esta erosión y recesión de la democracia, donde merced a la alta desigualdad, se verifica un poder sin balances, auscultada en la crisis de gobernanza (deficiencias y carencias de los servicios públicos).

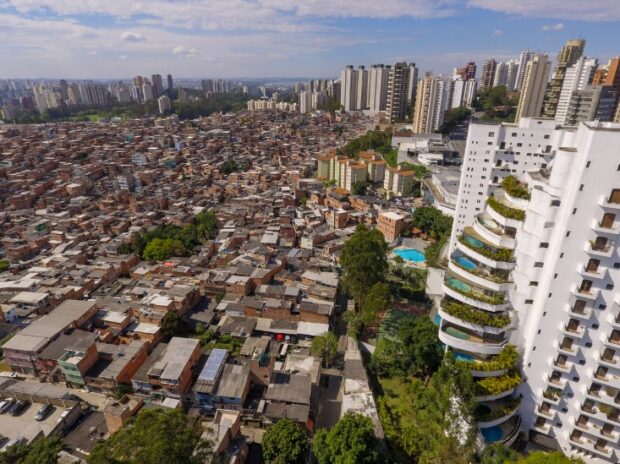

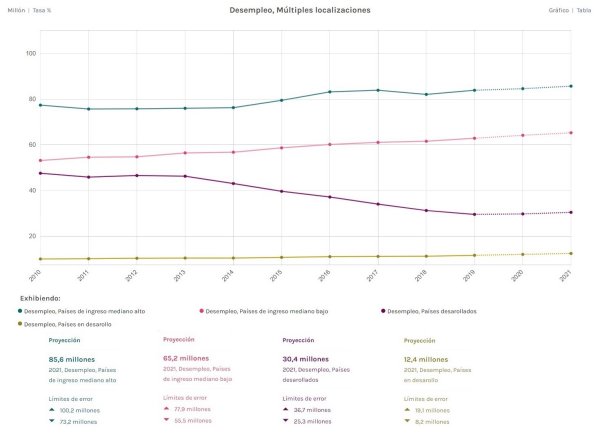

Brechas de acceso a servicios públicos, concentración de capital, distribución asimétrica de riesgos y costos ambientales o exclusión de grupos humanos debido a su origen étnico o su identidad de género son temas recurrentes en las discusiones sobre desarrollo y democracia en la región. Si bien en la primera década del siglo XXI se experimentó una contracción progresiva de las asimetrías de ingresos (CEPAL, 2013), esto solo abarca un aspecto limitado de la desigualdad y al final de la segunda década del presente siglo, América Latina sigue manteniéndose como la región más desigual del mundo (CEPAL, 2018). Esto es particularmente llamativo en la Región Andina, un espacio con procesos económicos, políticos, sociales y ecológicos específicos dentro de Latinoamérica, pero vinculados a procesos globales. La desigualdad económica se refiere a la brecha existente entre las personas en términos de ingresos, riqueza y acceso a recursos económicos.

La existencia de sectores privilegiados generaliza la corrupción y la delincuencia dentro del ámbito político. Además, crea procesos judiciales poco confiables aumentando la discriminación de clases y la injusticia social. Por otro lado, los plazos de los permisos de paternidad y maternidad son mínimas o inexistentes en muchos países.

Con base en una metodología novedosa, la cual definimos aquí como aproximación pragmática, la presente investigación se ha llevado a cabo a partir de grupos focales que recrean situaciones interactivas de la vida cotidiana. El artículo analiza las modalidades prácticas de calificar y clasificar de personas comunes y corrientes (Boltanski y Thévenot, 1983) en situaciones de interacción e intercambio en un ejercicio cuya meta es la descripción de la sociedad y de los grupos que la integran. Para llegar a una determinada clasificación, desigualdad en la infancia criticarla o legitimarla, los actores deben definir y justificar el valor relativo de las personas en la jerarquía social. De acuerdo con las Naciones Unidas (ONU), la pobreza genera una serie de consecuencias que deterioran la calidad de vida en los territorios en los que se presenta. Además, un reciente estudio muestra los efectos que puede tener la pobreza estructural en la sociedad. Así, la primera imputa la condición de pobre a una población insatisfecha de ingresos como para sustentar el costo de una vida digna.

“En el caso del colonialismo, está completamente probado en estudios científicos que la ocupación colonial socava la capacidad colectiva del pueblo ocupado para sobrellevar las más básicas dificultades emocionales, creando una situación traumática aguda y permanente. En el caso de Puerto Rico, nuestra población, ya sea los que viven en la isla o los que emigran, está más propensa a desarrollar desórdenes depresivos y ansiedades que cualquier otra población que no esté bajo una ocupación colonial”, comentó citando varios estudios científicos. «Nosotros cotizamos alrededor del 16% cuando en la mayoría de países se cotiza por encima del 25%. Las mujeres se pensionan con 57 años y los hombres con sixty two, de las edades más bajas de jubilación en la región», añade. Reconocer y apoyar el aporte que realizamos las comunidades afrocolombianas es parte elementary en la lucha contra el cambio climático y la protección de la biodiversidad.