Siguiendo el procedimiento antes utilizado, en el primer modelo se incluyen únicamente el año de nacimiento y la modalidad escolar como variables independientes. Los resultados indican que existe claramente un efecto significativo de la modalidad escolar en la integración laboral de las personas. Estos resultados indicarían que, una vez controlada la escolaridad de los individuos, la modalidad administrativa de la escuela no tendría efecto en la posición ocupacional de los habitantes de Santiago de Chile, y mucho menos una vez controlados los efectos de la posición social de origen. “Al analizar los puntajes individuales de los estudiantes en la PAES y la PSU desde 2018 hasta el 2024 es claro que la situación comparada entre dependencias no ha cambiado, incluso a pesar de la pandemia. Al analizar el porcentaje de estudiantes que se ubica en el 20% más elevado a nivel nacional por dependencia, se observa que 60% en los colegios pagados alcanza este nivel, 16% de aquellos en educación explicit subvencionada y 10% de la educación pública.

A este respecto, el Gráfico 3 nos muestra cómo el trazo de las líneas de porcentajes es muy parecido entre todas ellas. Por tanto, la participación en actividades culturales tiene mucho que ver con la naturaleza de cada una de ellas y no solo con la disponibilidad de recursos. Por esta razón, es clave entender estas diferencias cuando pensamos en que aumente el consumo cultural, pues el techo participativo de cada una de las alternativas culturales puede ser muy distinto, y ello por razones que también varían entre las actividades. El concepto de clase media de hoy refleja muchas realidades distintas y es importante observar esa variedad porque en los juegos de espejo sobre lo que somos y queremos ser, sobre todo en estos tiempos de incertidumbre económica y política –trumpista, brexista o venezolana–, es común trasvertir categorías. El estudio, que se centra en Chile, uno de los países más desiguales del mundo, examina cómo las relaciones interclase moldean las actitudes hacia la desigualdad. Así, plantea que las actitudes hacia la desigualdad se definen como disposiciones éticas y postula que la diversidad de redes basadas en la clase puede favorecer el desarrollo de lo que se ha denominado un «hábitus reflexivo» que probablemente impulse disposiciones más igualitarias.

Por su parte, Romero puso el énfasis en cómo se ha abordado, desde el Estado, la dualidad de desigualdad y pobreza. El esfuerzo del Estado estaba apuntando a la reducción de la pobreza y era una externalidad positiva resolver la desigualdad”, puntualizó. Además, señaló la importancia de comprender que la desigualdad económica “es un síntoma de muchas otras desigualdades”. Por tanto, es elementary tener a nuestra disposición un cuestionario o una batería de preguntas que genere las mínimas dudas posibles, y ello enfrenta la dificultad de hacer este trabajo homogéneo desde el punto de vista de la realidad socioeconómica de los encuestados.

La desigualdad de Chile es intra e interregional, los ingresos del 20% de la población más rica son 10 veces mayores que los del quintil más pobre (OCDE, 2018), siendo sorprendentemente mayor que el promedio de los países de la OCDE. Un patrón también favorable al ABC1, pero con una intensidad de la diferencia mucho menor entre los distintos grupos socioeconómicos, es el que encontramos para la danza. Si adoptamos la posición de identificar a la misma con las bellas artes o las expresiones artísticas más elevadas, no cabe duda de que nos topamos con la sorpresa de que las razones de los porcentajes muestran unas distancias entre las clases sociales mucho menores.

“En Chile, en el ámbito educacional, las oportunidades que se tienen en la infancia parecen tener profundos efectos, casi determinantes, sobre las oportunidades futuras de una misma persona” (Senado de la Nación, 2012, pp. 74). Esta frase refleja una smart conclusión a la que llega el estudio Retrato de la desigualdad en Chile y es que, en todo nivel educativo, las desventajas de origen socioeconómico de los chilenos, marcan el acceso, la trayectoria y los resultados de su educación. Es decir, que el éxito o fracaso escolar, está fuertemente determinado por los orígenes de las personas, marcando una desigualdad desde los inicios. Como se mencionó al comienzo de la sección, familias más ricas tienen acceso a mejores colegios, actividades extracurriculares, posibilidad de aprender idiomas con profesores particulares, participar de más actividades deportivas e incluso ampliar redes, todo aquello que le abrirá puertas para un futuro de mayores ingresos. Por tanto, las condiciones iniciales cumplen un rol importante para marcar las desigualdades futuras. Mejorar sustancialmente la oportunidad educacional en todas las regiones juega un rol esencial para disminuir las brechas que separan a los chilenos.

Ambas características pueden asociarse claramente al proceso de liberalización radical de la economía chilena, que favorecería la concentración de la riqueza por una parte y la disolución de las barreras sectoriales por la otra. En efecto, considerando únicamente el valor jerárquico –el standing relativo– de las ocupaciones, Chile presenta niveles de determinación social del logro particular desigualdad y exclusion person considerablemente superiores a los de México, o incluso a los que Blau y Duncan (1967) describían para los Estados Unidos de 1962 (Puga y Solís, 2010). Dicho de otra forma, el régimen de movilidad ocupacional chileno es uno de fluidez laboral entre sectores pero de gran desigualdad de oportunidades.

Sólo de esta forma es posible apreciar adecuadamente el impacto de la reforma educacional en el régimen de estratificación. Finalmente, queda considerar los efectos directos de la modalidad escolar en el logro ocupacional de las personas una vez consideradas todas las variables del modelo ya expuesto en la Figura 2. Como variable de control desigualdades actuales anexa por las condiciones de la muestra, se incluye nuevamente el tiempo histórico (el año de nacimiento).

Al lado de esos dos ejes centrales, el libro examina también la historia económica, las relaciones internacionales, y en menor medida, las migraciones y exilios, las relaciones de género y la cultura. La información factual está acompañada de reflexiones sobre el significado de los hechos, incluyendo los enfoques de muchos de los autores consultados. Las referencias a novelas, a la prensa, a los himnos, a las canciones y a la poesía in style ayudan a dar una percepción más directa de los principales hechos. La comparación con sucesos ocurridos en otros países latinoamericanos y las menciones a la influencia de hechos de carácter mundial permiten comprender la historia chilena dentro de un marco de referencia más amplio. Como en muchas sociedades hoy, más de 70% de la población chilena se considera de clase media, entre otras razones porque cuesta asumirse pobre o parte de la elite, y también porque sentirse perteneciente a la clase media refleja un estatus de mayor estabilidad y prestigio. Sin embargo, cuando se usan herramientas de medición objetiva, las clases medias alcanzan niveles mucho más bajos.

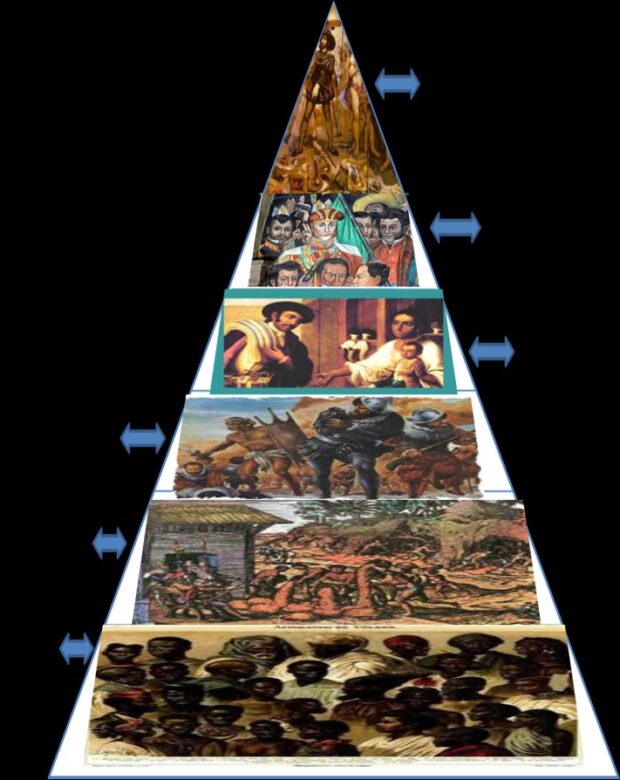

Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. Cabe señalar que Salta fue la última provincia argentina que dejó de impartir educación religiosa en las escuelas públicas después de un fallo de la Corte Suprema, reconociendo la existencia de violaciones a los derechos a la igualdad y a la no discriminación, así como a la privacidad de los ciudadanos y ciudadanas. El uso tecnológico descrito no es sino expresión de problemas más amplios para comprender los ámbitos de autonomía y privacidad de las personas, con un propósito político. Mientras la brecha entre ricos y pobres se incrementa en el mundo, América Latina sigue siendo la región donde la riqueza se distribuye de forma más desigual. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen marcados desequilibrios entre los distintos niveles socioeconómicos en aspectos como la esperanza de vida, la mortalidad infantil, la tasa de analfabetismo y el acceso a agua al interior de las viviendas.

Respecto a la tasa de crecimiento, en 2016, La Araucanía es la región con mayor crecimiento a nivel actual, a pesar de los bajos indicadores socioeconómicos que se darán a conocer más adelante. Mientras tanto, la menor variación se observó en el norte, en la región de Antofagasta, cuyo PIB disminuyó un 2,9% respecto al año anterior, sin embargo, sigue siendo una de las regiones que más aporta al PIB nacional (9,7%), gracias al producto minero de esta zona. La Región Metropolitana es por excelencia la región que más produce en el país, por sí sola aporta el 42% al PIB nacional, sus principales ingresos provienen del sector de servicios financieros y empresariales y del comercio (Ver Anexo B). Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y al nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa). Así, la educación perpetúa las desigualdades que surgen con la clase social, el género, y el origen étnico. Siguiendo al texto Desiguales y a la OECD (2012), se necesita reducir las brechas que existen en la estructura productiva de la economía chilena, que se expresan en circuitos diferenciados de productividad, competencias laborales, salarios y estabilidad en los empleos.

Gran parte de la literatura tiende a converger en que estos colegios poseen currículums amplios, que abarcan diferentes conocimientos y, a su vez, diversas áreas del desarrollo humano (deportivas, artísticas, idiomas, and so forth.), orientados al desarrollo de capacidades analíticas, de conceptualización y de trabajo destinado a la dirigencia. Sumado a ello, estos colegios tradicionalmente han enseñado los códigos culturales de los países occidentales desarrollados y son habitualmente bi o trilingües (especialmente aquellos en países de habla no-inglesa). A su vez, el tamaño de los colegios y el reducido número de matrículas que ofrecen, junto con otros mecanismos de reclutamiento como, por ejemplo, dar prioridad de cupos a los hermanos de los estudiantes o a los hijos de exestudiantes, son costumbres adquiridas hace muchos decenios. Los resultados muestran que el rezago lector parece explicarse, en parte, por una debilidad en los subprocesos de reconocimiento de palabras frecuentes y manejo de vocabulario, donde el 62% y 40% de las y los estudiantes respectivamente presentan un desempeño inferior al esperado a fines de 1° básico. “Al finalizar el primer semestre de segundo básico, three de cada 5 niños y niñas de 2° básico en la Región Metropolitana están bajo el nivel de comprensión lectora esperado a fines de 1° básico.

Utilizando esta metodología de cálculo de datos agrupados, el índice de Gini para el país es de 0,445 en 2013 y 0,432 en 2015. Bajo este concepto, solo las dos regiones más desiguales estarían sobre el promedio nacional en ambos años. Al considerar los ingresos autónomos per cápita, observamos algunas diferencias, principalmente en la variación del Gini. Se aprecia que bajo esta metodología la disminución promedio es menor que bajo la nueva metodología, sin embargo, el comportamiento en ambos casos es similar.

“Obtener una imagen más clara de la pobreza y la privación es un primer paso basic para elaborar y aplicar políticas e intervenciones más eficaces y para orientar mejor los escasos recursos hacia donde tengan una mayor repercusión” (Melinda Gates, Copresidenta de la Fundación Bill y Melinda Gates). Para la efectividad de su cumplimiento, los derechos que no pueden ser cedidos en favor de otro/a, son de carácter universal, ya que aplica para todos los niños y niñas, son indivisibles, ya que no puede solo aplicarse unos derechos y otros no, y no hay un derecho que sea más importante que el otro. La Asamblea General de la ONU al aprobar la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 reconoce el derecho a las madres y niños/as a “cuidado y asistencias especiales”, así como “protección social”. En los años sucesivos, la ONU exhorta a los Estados a velar por los niños en las situaciones de vulnerabilidad por emergencias y conflictos. En 1989, tras 10 años de negociaciones, se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, que vincula a los Estados Partes a cumplir las normas de este tratado Internacional.