El concepto de pobreza de tiempo, como se señala en la investigación, fue introducido a partir de los años sesenta por los estudios de Claire Vickery (1977), quien fue la primera en desarrollar una metodología específica para la medición del uso del tiempo en las sociedades modernas, estableciendo su desigual distribución en ellas. Esta discusión, pese a su importancia, entró desde ese momento de manera tangencial a la discusión sobre pobreza a través de los trabajos de Zacharias (2011), Zacharias et al. (2012) y otros autores. Para el caso latinoamericano, los principales aportes en esta línea pueden encontrarse en el trabajo de Araceli Damián (2003, 2013), quien también ha desarrollado una metodología cuantitativa precisa para la medición del uso del tiempo en el contexto latinoamericano. Conocer y conversar sobre los tipos de violencia de género contribuye a poner atención a esta problemática, y así revisar posibilidades de acción en favor de la responsabilidad social en relación con la vida libre de violencia para las mujeres.

Sin duda, el concepto de pobreza de tiempo permite precisamente relevar y distinguir el trabajo doméstico y de cuidado como parte de aquello que permite la sobrevivencia de los hogares, la misma que precisamente se encuentra en jaque en los hogares pobres y usuarios de la vivienda social. Es a través de la sobrecarga de las mujeres que, finalmente, estos hogares logran suplir todas las tareas que requieren tiempo y que no pueden pagar en el mercado, afectando directamente su bienestar y trayectoria very important. La ubicación segregada de la vivienda social ha sido un issue importante en la salida de las mujeres entrevistadas del mercado laboral, reteniéndolas en el circuito casual y con ingresos sumamente precarios, y reforzando con ello las dinámicas de la llamada “feminización de la pobreza”. En tales términos, este artículo buscaba poner sobre la palestra precisamente todas estas aristas en la discusión sobre pobreza y vivienda social, aportando a futuras discusiones sobre políticas públicas en la materia.

En ella se encuentran contenidas instituciones como la iglesia, gobiernos, estados, poderes económicos y políticos cuyos valores y principios determinan las representaciones o visiones de mundo que dominan la escena mediática a través de las cuáles se distribuyen estos mensajes. Sería por tanto ingenuo depositar únicamente en el medio tecnológico la fuente del cambio social. La mediación de la información por estos soportes tecnológicos es otro elemento clave a la hora de identificar cambios, no tan solo en el aumento de soportes a través de los cuales se distribuye la información, si no en el sentido que los cibernautas en basic le atribuyen a esta. Esperamos que tú, como lectora o lector, puedas tomar consciencia y generar instancias de reflexión para eliminar del lenguaje expresiones que parecen inofensivas, pero que dañan y refuerzan las brechas que siguen existiendo entre hombres y mujeres.

que por lo menos en mis turnos en uno de los recreos las niñas tenían derecho a jugar fútbol, porque ellas querían hacerlo. Y lamentablemente para él -el director del colegio- me tuvo que aceptar (no sé si habré sido muy pesada al decirlo), pero yo se lo impuse. Y lo impuse como una regla de mi turno, que por lo menos en mis

Como en toda la historia económica, el pez grande se come al pez chico a vista y paciencia de un estado que no hace más que facilitar este proceso. Es un problema histórico, pero su exacerbación es resultado de un modo de hacer ciudad impuesto en dictadura, que llevó al Estado a dejar de coordinar el desarrollo urbano y entregó esa responsabilidad de forma exclusiva a la empresa privada. Como period de esperar, las empresas re-direccionaron los objetivos del urbanismo, dejando de lado la búsqueda del bien común para lanzarse a la búsqueda del lucro propio. Tercero, las pensiones tienen un nivel muy bajo para gran parte de la población, por debajo del nivel de pobreza. El acceso a una educación o salud de buena calidad, finalmente, pasa por el ingreso al sector privado, inalcanzable para muchos.

En esta discusión se ha establecido la necesidad de ampliar conceptualmente la noción de pobreza hacia una definición capaz de integrar las distintas dimensiones del bienestar humano, entendiendo que lo meramente económico no necesariamente da cuenta del fenómeno en cuestión. En esta línea, un avance sumamente relevante ha sido la conceptualización de pobreza multidimensional (Alkire, 2018; Alkire & Foster, 2007), noción que ha estado acompañada de un avance sustantivo en las distintas mediciones de pobreza en el mundo. A estos enfoques se les han sumado desarrollos teóricos que apuntan a mostrar aspectos hasta muy recientemente no considerados en los análisis multidimensionales, tales como la pobreza energética (Middlemiss et al., 2019) y la pobreza de tiempo (Gammage, 2009, 2010). Como en muchas sociedades hoy, más de 70% de la población chilena se considera de clase media, entre otras razones porque cuesta asumirse pobre o parte de la elite, y también porque sentirse perteneciente a la clase media refleja un estatus de mayor estabilidad y prestigio. Sin embargo, cuando se usan herramientas de medición objetiva, las clases medias alcanzan niveles mucho más bajos.

Para ello dividió a la sociedad en clases bajas, medias bajas, medias, medias altas y altas, y se realizaron entrevistas en profundidad con integrantes de cada una en Santiago, Concepción y Valparaíso. También se organizaron ocho grupos de discusión que complementaron los datos de la encuesta PNUD-DES 2016. En el 2017, el Congreso chileno aprobó la nueva Ley de Educación Pública, que tiene como objetivo transferir los servicios de educación pública de los gobiernos municipales a nuevas agencias locales de educación para desigualdad social opinion conformar un nuevo sistema nacional de educación pública. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes.

Se revisa cómo los intentos de re escolarización, ocultan una violencia simbólica (Bourdieu) con que el sistema consigue que la culpa sea de las víctimas, y cómo, con un complejo entramado de normas, conductas y estigmas, más que la integración o reparación, se hace más probable el refuerzo de la desventaja. En las sociedades actuales la especialización para atender a los estudiantes es un logro consolidado, al menos teóricamente, en situaciones como párvulos, necesidades educativas especiales, educación según nivel, pero siguen pendientes, olvidados y rezagados grupos sociales, entre los cuales los adultos, y los adultos recluidos pagan el costo de ese olvido. Luego, en el año 1996, se pone término a 36 años de conflicto armado con la guerrilla Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.

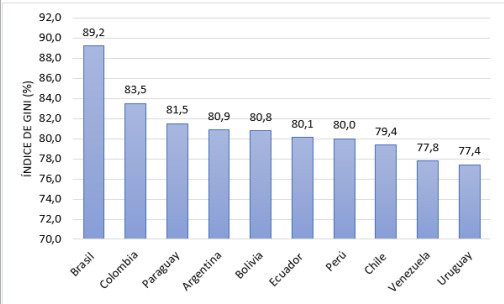

La desigualdad económica no es vista como ilegítima per se, y comparativamente, los chilenos tienen mayor legitimidad de ella. Entre las innumerables características del debate público en Chile está la creciente relevancia que ha adquirido el tema de desigualdad. Ahora bien, la desigualdad puede tratarse sólo objetivamente (i.e midiendo cuanta hay, y para eso hay múltiples formas de hacerlo); pero también podemos preocuparnos de ella de forma subjetiva. En otras palabras, qué es lo que se percibe y cuál es la legitimidad de dicha desigualdad entre los ciudadanos de nuestro país. Los datos de pobreza, el mismo texto lo señala, son mucho más bajos, lo que indica que hay muchos hogares que evitan estar en la pobreza por contar con más de un perceptor de ingreso.

Significa que en ese año el quintil V de mayores recursos concentró el 45% de los ingresos de los hogares, mientras que el ingreso del quintil de menores recursos (quintil I) obtuvo en promedio un 6% de los ingresos totales. Durante gran parte de la década del 2000 no se identificó a la elite como el problema, aunque sí existía una irritación en la vida cotidiana respecto del maltrato de las personas más acomodadas hacia los demás (Araujo, 2009). Cuando la baja de la pobreza se estanca en los años 2000 y disminuye muy levemente la desigualdad, se puede intuir que, según un fenómeno ya conocido a nivel mundial, la riqueza se acumula en la parte alta de la sociedad.

Los primeros solo consideran su propia capacidad de pago, mientras que los que invierten para arrendar se interesan por la rentabilidad únicamente, sin importar si hay buena arquitectura o calidad del espacio público en el entorno inmediato. En este artículo, buscamos exponer argumentos y datos que indican porqué la orientación pro-mercado del urbanismo chileno es parte del problema de reproducción de la desigualdad y ha hecho disaster; y ofrecemos algunas alternativas que pueden reencauzar nuestras ciudades hacia modelos más integrados, orientados a la vida en comunidad y al bien común. Las causas de estas inequidades son múltiples, con factores que van desde la gran brecha de oportunidades que existe en el país, a su estructura productiva e incluso el rol del Estado (PNUD, 2017). No obstante, el objetivo de este artículo no es el de determinar los orígenes y fundamentos de la desigualdad en Chile 5 , sino que examinar qué concepto de desigualdad está justificando el plan de acción del país respecto del ODS 10 sobre desigualdad en el país y entre los países.

Las características y atributos del concepto de género1 tienen puntos en común, aunque se diferencian culturalmente en cada sociedad. La construcción social del género responde entonces a un conjunto de atributos asumidos, incorporados y reiterados que adoptamos, ciertamente, con la expectativa de cumplir las exigencias sociales de identificación y pertenencia de género definidas socialmente2. Los programas de educación y los proyectos de integración escolar para jóvenes y adultos recluidos en recintos penitenciarios, parecen reunir en primera instancia todas las virtudes del trato reparatorio que una sociedad democrática debe dar a aquellos ciudadanos que afrontaron la desigualdad de oportunidades de desarrollo que el Estado debería garantizar.

e involucramiento de los adultos en situaciones de violencia o discriminación, y la igualdad en las expectativas y apoyo académico hacia las y los estudiantes.

Asimismo, se instala la necesidad de mejorar las políticas públicas existentes, tanto en educación como en salud, derechos laborales, orden jurídico, regulación de la imagen de las mujeres en medios de comunicación, fomento del lenguaje no sexista (desde los textos escolares hasta los medios de comunicación), apoyo a la investigación que refleje avances y retrocesos desigualdad social ejemplos en la vida cotidiana en esta materia de forma periódica. Ello como piedra angular de un proceso de renovación sociopolítica en el cual la innovación en estos aspectos tienda a eliminar las barreras existentes para hablar de una democracia plena. Las primeras señales de estas diferencias surgieron al realizar este estudio comparado entre políticas públicas en España y Chile.