Por sexo, los hombres llegaron a un 17,1% en esta medición de pobreza frente al 20,6% de la medición del 2017, y las mujeres pasaron de 19,9% a 16,8%. El programa continúa creciendo para incorporar un módulo para el apoyo al empleo, la purple de apoyos y cuidados, y como base para apoyar el diseño de las oficinas locales para la infancia, lo que permitirá entregar una prestación integrada de servicios a los niños y sus familias. También se está implementando un módulo base para las delegaciones presidenciales a nivel regional y provincial.

Los datos regionales muestran que entre 2020 y 2022 casi todas las regiones disminuyeron su tasa de pobreza; en el caso de las regiones de Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Magallanes, no hubo variaciones estadísticamente significativas. Esta cifra implica una disminución respecto al año 2020 (10,7%) de 4,2 pp. y respecto al año 2017 (8,5%) de 2 pp. La pobreza extrema, en tanto, aumentó de un 2,3% en el 2017 al four,3% el 2020 y disminuyó a 2,0% el 2022 (entre 2017 y 2022 no hay diferencias estadísticamente significativas para pobreza extrema). Un criterio en que se basa la medición de la pobreza por ingresos es el valor de la Canasta Básica de alimentos que, entre noviembre 2020 y noviembre 2022, aumentó 33,6%. El estudio apuntó que, la pobreza por ingreso pasó de un 10,7% en 2020 a un 6,5%, la mayor caída y nivel en base a los datos que se tienen desde el año 1990 y que se miden de forma bianual o trianual. Por su parte, la Ministra de Desarrollo Social y Familia, Karla Rubilar, hizo alusión al uso del IPM en Chile desde el año 2015, gracias a la colaboración de distintos actores como academia y sociedad civil.

La planta académica del Programa es una de sus características más distintivas, donde la mayoría de los docentes cuenta con estudios de postgrado, y provienen interdisciplinariamente desde el Trabajo Social, Sociología, Ciencia Política, Derecho, Urbanismo, Filosofía, Arquitectura y Economía, lo que enriquece la discusión en clases. La alianza Comunicación y Pobreza está integrada por la Fundación Superación de la Pobreza, Comunidad de Organizaciones Solidarias, América Solidaria y Base Pública. Investigamos, relevamos tendencias y proponemos soluciones, para contribuir a procesos de mayor inclusión, solidaridad y justicia social, desde las competencias del periodismo.

Este ítem es el monto que pagarían los propietarios por la vivienda que ocupan si fueran arrendatarios, el que se cuenta como un ingreso no monetario, pero que también se considera como un gasto necesario en la canasta con la que se calcula la línea de la fundacion remar. Los jóvenes voluntarios del Cuerpo de Paz de Estados Unidos son los grandes protagonistas de este libro. Inspirados en la épica de John F. Kennedy y comprometidos con la superación de la pobreza a nivel global, dejaron sus casas para trabajar por dos años en proyectos de desarrollo comunitario. Todo eso en el contexto de una década fascinante marcada por el idealismo, las tensiones ideológicas y los grandes conflictos de la Guerra Fría. Se rescatan aquí sus experiencias desde el entrenamiento inicial hasta sus años de servicio en comunidades urbanas y rurales sudamericanas. Lo íntimo y lo público de su labor se abordan a través de testimonios personales, cartas, diarios de vida, boletines, informes, prensa, evaluaciones y documentación inédita del Cuerpo de Paz.

Necesitamos del conocimiento de las personas expertas que conforman la Comisión y también de quienes se sientan llamados a aportar desde los más diversos espacios de nuestro país”, Paula Poblete, subsecretaria de Previsión Social. Comisión asesora presidencial estará encargada de esta importante herramienta para actualizar políticas en esta área. Su objeto de estudio son los habitantes que residen en viviendas particulares en todo el país, salvo en aquellas áreas previamente definidas como de difícil acceso. De 0 a 17 años la cifra llegó a 18,4%; en 18 a 29 fue de 19%; 30 a forty four años tocó los 14,6%, forty five a 59 años bajó a los 14,1%; y de 60 años o más cayó hasta 19%. Mientras que, por lugar de nacimiento, la pobreza es mayor en el grupo de “nacido/a fuera de Chile” que llega a 11,1% frente a al 6,1% de “nacido/a en Chile”. De esta medición, caracterizada por la baja, destaca que, en el grupo nacido fuera de Chile subió en la región de Coquimbo (15% a 15,9%), Ñuble (25,4% a 32,8%) y Aysén (6,3% a ten,1%).

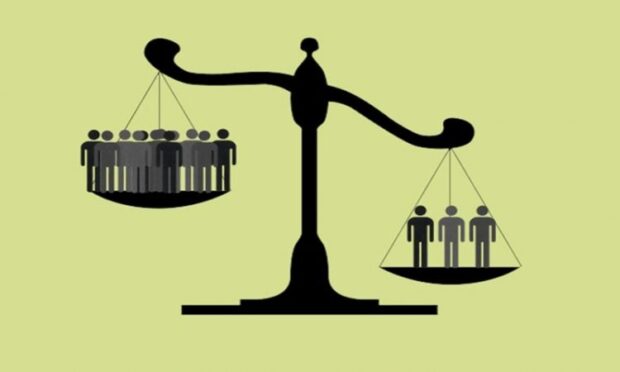

Como lo hemos mencionado anteriormente, el problema fundamental de la economía es que se ha ligado a la política y no a la ética, a la razón abstracta del yo y no a la escucha humilde del otro. A la pretensión de querer hablar en nombre de todos, de la colectividad, de la masa de seres humanos, pero olvidando relacionarse con el individuo concreto. Ya dijimos, es la multidimensional que como su nombre lo indica mide varias dimensiones, como salud, vivienda, educación, las que forman parte del bienestar de las personas y entrega un análisis más fino de sus reales carencias.

Por su parte, Lorena Flores, directora ejecutiva de Centro de Microdatos, fue enfática en señalar que “los resultados de esta Casen refuerzan la línea de trabajo que nuestro país debe seguir para derrotar la fundacion caritas. En ese sentido, el desafío del Gobierno es aprovechar estos datos que son muy valiosos para afinar las políticas públicas que conduzcan al país hacia el desarrollo”. La encuesta Casen tiene representatividad a nivel nacional, por zonas geográficas urbana y rural, y también regional, y no está diseñada para tener representatividad a nivel comunal. La Encuesta Casen permitió contar con una nueva medición de la pobreza multidimensional, que no había sido calculada desde 2017, debido a las restricciones sanitarias que no permitieron aplicar la versión completa del cuestionario en 2020. Los resultados de la encuesta muestran también una importante reducción en la pobreza multidimensional a lo largo de los años.

El ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson, dio a conocer los resultados de la Casen 2022, el principal instrumento de medición socioeconómica y la encuesta más grande que se realiza en el país. Por otro lado, en desacople a la tendencia a la baja, los “nacidos fuera de Chile” registró un alza de 24% a 29,6% respecto a la pobreza multidimensional entre 2017 y 2022. Sobre las regiones que reflejan esta tendencia al alza destacan la regiones de Tarapacá (17,5% a 34,6%), Valparaíso (21% a 25,8%) y la Metropolitana (23,2% a 28,5%).

En comparación al año 2017, se observa que la tasa de pobreza multidimensional disminuye tanto en el área urbana como rural. En efecto, la tasa de pobreza multidimensional en el área rural disminuye de 36,6% a 28,0%, mientras que en el área urbana la disminución es de 18,1% a 15,5%. Autoridades dieron a conocer los resultados de esta importante encuesta que entre otros datos arrojó que la pobreza por ingreso llegó a 6,5%, su menor nivel histórico.

Estos resultados se dan en un contexto donde las instituciones de educación superior trabajan para contribuir a los desafíos más urgentes del planeta y en el que la PUCV busca fortalecer una cultura de sostenibilidad, mejorar su gestión ambiental, potenciar la vinculación con la comunidad y territorios. Se delinea un plan de desarrollo native inclusivo para la localidad o barrio, en conjunto con los municipios e instituciones aliadas del territorio, a través del despliegue de experiencias asociativas que avancen hacia ese tipo de desarrollo. Para aquellos que nacieron fuera de Chile, el indicador pasó de ser un 24% en 2017 a 29,6% en 2022. Mientras que, de los “nacidos en Chile”, bajó de 20% a 15,7% y en todas las regiones presentaron bajas.

Sobre los indicadores de pobreza que, se agrupan en la carencia en dimensiones de educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno, y redes y cohesión social, se inclinaban por una tendencia a la baja. La pobreza representa una grave vulneración de derechos, pero los niños, niñas y adolescentes no están “condenados” a ello. Es rol del Estado protegerlos y garantizar que todos y todas cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna para desarrollar sus potencialidades.

Desde el año 1990, en Chile se ha utilizado una metodología de medición de pobreza por ingresos o indirecta. Esta metodología establece límites que permiten distinguir entre quiénes se encuentran en situación de pobreza o pobreza extrema y quiénes no lo están, en términos de un cierto nivel de ingreso, en tanto se considera el ingreso como un indicador de la capacidad de satisfacer las necesidades básicas. Estos límites o mínimos, llamados «línea de pobreza» y «línea de pobreza extrema», son estimados a partir del costo de una canasta de una Canasta Básica de Alimentos (CBA) por persona. Mientras que el 16,5% de las personas entre 0 a 59 años se encuentran en situación de pobreza multidimensional, en las personas de 60 años y más la proporción alcanza el 19%. Estos datos reflejan que, a pesar de contar con ingresos mensuales suficientes como para satisfacer necesidades básicas, este ingreso resulta insuficiente para resolver aspectos fundamentales de la inclusión social y el desarrollo de capacidades. Esto se aprecia en variables multidimensionales como atención de salud, trato igualitario, vivienda y entorno, entre otros.

Se estudian aquí las iniciativas modernizadoras de Estados Unidos y el diálogo con los planes de acción de gobiernos e instituciones locales. En este marco se aborda la mediación que los voluntarios hicieron, en terreno, entre las distintas miradas sobre pobreza y desarrollo en Sudamérica. La mayoría de las regiones del país presentaron bajas estadísticamente significativas en la pobreza multidimensional en comparación a la encuesta Casen 2017, destacando Ñuble (-9,2 pp), La Araucanía (-7,2 pp), Coquimbo (-6 pp), Aysén (-5,6 pp), Los Lagos (-4,9 pp) y Magallanes (-3,6 pp). En Chile el principal instrumento para medir ambas pobrezas es la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).

Los resultados nos devuelven a la tendencia previa de caída sistemática, que solo fue interrumpida por la pandemia. Estos datos optimistas del Banco Mundial, de que se ha logrado reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo en los últimos años, parecen contradecir lo que nosotros vemos y constatamos en la realidad. Cada vez es más presente y cruda la presencia de los pobres en nuestras sociedades, en nuestros países de América Latina, en el mundo. Los éxodos masivos en Oriente Medio, África, Asia y América Latina, hacia países más desarrollados, dan prueba de ello. La guerra, el narcotráfico y la corrupción política en varios países, han engrosado considerablemente el número de pobres en el mundo.