Hemos evidenciado cómo el aumento de la pobreza y violencia apuntan a factores estructurales, sociales y económicos. Estamos trabajando para apuntar a una sociedad más justa, donde la garantía de derechos fundamentales pueda ser una realidad”. Norma Silva Sá y Francisca Sofía Pérez Cortés en ‘Involucramiento paterno y cuidados durante la crisis sociosanitaria’ plantean que, si bien los hombres están cada vez más dispuestos a participar en los cuidados de sus hijas e hijos, son mayoritariamente las mujeres las principales responsables de éstos.

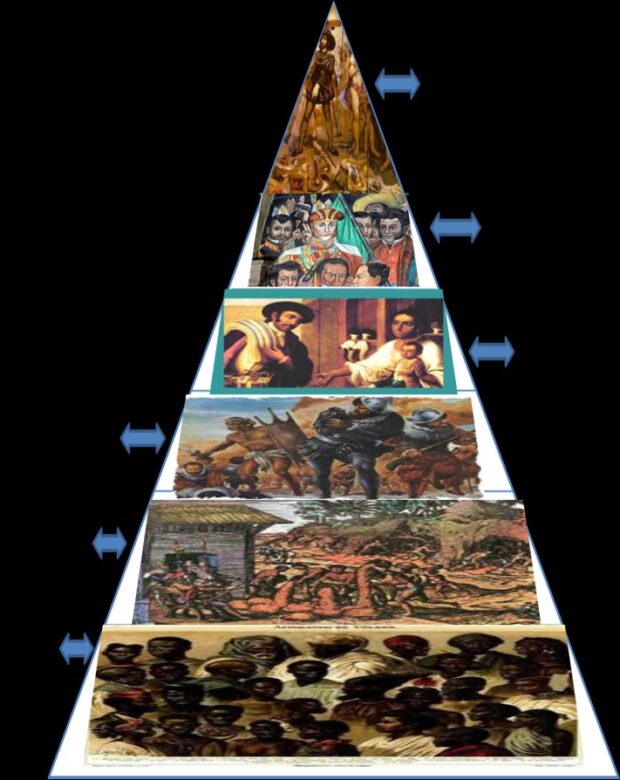

De acuerdo con las proyecciones recientes de CEPAL, la caída de un 5,3% del PIB y el aumento de un three,4% del desempleo en América Latina generará un aumento de la pobreza en four,four puntos porcentuales (llegando a 34,7% de la población regional), y de la extrema pobreza de 2,6 puntos (llegando a thirteen,5% de la población regional) y de la desigualdad. Las preocupaciones por el estado de la democracia en América Latina, y de Chile en specific, aparecen al menos desde hace una década, cuando empieza a ceder progresivamente la adhesión hacia esta forma de gobierno, llegando a una alarmante situación en 2018, como el año con el peor resultado para la preferencia por un régimen democrático desde su reconquista en 1990. Chile es uno de los países con mayores niveles de desconfianza ciudadana y en las relaciones interpersonales. Además, después de Paraguay, es el segundo país de América Latina con mayor adhesión a un régimen autoritario, según el último Latinobarómetro, con un 40% de la población encuestada en 2018 que oscila entre la indiferencia por la democracia y la abierta adhesión a una alternativa autoritaria. Los ciudadanos perciben a gobernantes, dirigentes políticos y parlamentarios defendiendo sus propios intereses antes que el bienestar de sus pueblos. Cuando hablamos de desigualdad generalmente lo hacemos desde el punto de vista económico; y ahí indicadores como el “Gini” o el índice de Palma son medidas estándar para cuantificar la desigualdad en la distribución de ingresos.

Carmen Gloria Jarpa manifestó que su visión se sitúa en el trabajo social crítico de corriente emancipadora-liberadora, y que, desde ese lugar, las crisis sociales, políticas, económicas o sanitarias, como la pandemia por Covid-19, devela explícitamente los problemas estructurales de nuestra sociedad. El confinamiento ha generado niveles alarmantes de incertidumbre económica, siendo nuevamente los segmentos más vulnerables de la población los más resentidos. En definitiva, la pandemia está teniendo un fuerte impacto económico y social en América Latina. Se ha incrementado el desempleo y se han cerrado empresas, se han deteriorado las cuentas públicas y han aumentado la pobreza y la desigualdad. La recuperación dependerá de la evolución de la economía mundial y del dinamismo de los flujos internacionales en comercio y finanzas hacia la región. La crisis socio sanitaria que estamos enfrentando tiene continuidad con la revuelta social iniciada el 18 de octubre del 2019, con las demandas por justicia social que ese movimiento ha enarbolado, y que siguen vigentes.

Paradojalmente, si bien señalamos las dificultades de investigadores asociadas al confinamiento, también hemos observado cómo la producción académica en términos de artículos científicos ha ido en aumento. Para algunos investigadores, la pandemia también ha permitido tener un mayor tiempo para socializar los resultados de investigaciones a través de publicaciones. En relación a esto hemos podido constatar un crecimiento notable en la recepción de artículos de nuestra revista, no solo para esta sección temática de COVID-19 sino que también en la recepción de artículos libres y otras secciones temáticas. Sin embargo, cabe constatar las importantes brechas de género que la pandemia ha ido profundizando respecto de la productividad científica entre investigadoras e investigadoras, en desmedro de las primeras y con efectos sobre las trayectorias de científicas que recién estamos viviendo (Squazzoni et al., 2021). Si en la pandemia no se hubiesen entregado transferencias como el Bono Covid y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), entre otras, la Cepal -que es el organismo encargado de la medición de la pobreza- estima que los niveles de pobreza se habrían elevado a 13,7% de la población y a 5,9% el indicador de pobreza extrema.

Allí, el gasto público per cápita en salud representa únicamente un tercio de la media en el caso de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y dispone de la mitad de camas de hospital por cada 1.000 habitantes en relación con la media en esos países. A ese respecto, la encuesta señala que, si en 2017 el fifty nine,four de las personas de 15 años o más estaban en el mercado laboral, esa tasa bajo a 55,three en 2020, con las mayores afectaciones en los grupos de 20 a 24 años y de 55 a 64 años. Por ejemplo, la morbilidad y la discapacidad en la población son importantes, ya que inciden en la capacidad para trabajar. Idealmente, un sistema de seguridad social debería dar cuenta de las desigualdades en esas características, lo que requiere una fuerte integración con el sistema de salud. Cuantificamos la desigualdad de la esperanza de vida, considerando la distribución de probabilidad que se genera si cada observación es la esperanza de vida en una comuna.

Respecto al Bono Covid, cabe considerar que se mantuvo la regla de que ningún pago podía ser menor a $25.000 por integrante del hogar, por lo que el pago por persona no decrecía en función del número de integrantes del hogar. Esta obra está bajo licencia internacional Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual four.0. Estoy trabajando en un proceso inductivo de consulta a las comunidades y entrevistas con el equipo de salud para diseñar un nuevo modelo de atención y gestión que esté vinculado al territorio, respecto a lo que la gente hace, cómo se cuida en salud, pero sobre todo con las características de Maquehue que son diferentes a las de otros territorios. En 1895 funcionaba como un dispensario de salud, pero debido a la demanda, en 1927 fue fundadado como hospital por los misioneros de la Iglesia Anglicana y recibe desde el año 1962 una subvención del Ministerio de Salud. Algunos países han podido aprovechar el impulso de sus exportaciones de productos médicos y los productos agrícolas. La CEPAL señala (p. 6) que Guatemala y Honduras se han beneficiado de las ventas de mascarillas y Costa Rica de las de equipos médicos, destinadas principalmente a Estados Unidos.

Antes de querer imitar las políticas de Alemania, imitemos en parte su productividad que es menos de un tercio en Chile, para eso necesitamos focalizar en educación y capacitación de la mano de obra (¡aquí sí miremos a Alemania!). Esta pandemia nos obligó a avanzar una década en digitalización, pero al mismo tiempo, retrocedimos más de una década en bienestar social, y la desigualdad está en su punto máximo. Pero esta disaster es diferente, los más favorecidos se han enriquecido aún más, y la lucha contra la pobreza retrocedió 15 años en Latinoamérica. Las desigualdades también están aumentando para las poblaciones vulnerables en países con sistemas sanitarios más deficientes y en países que se enfrentan a disaster humanitarias existentes.

También, como es de esperar, el impacto de las ayudas en términos relativos va decreciendo a medida que aumenta el decil de ingresos, beneficiando, en menor cuantía, hasta el sexto decil de ingresos autónomos. Lo anterior permite ver la progresividad del IFE y el resto de los beneficios, ya que son los sectores de más altos ingresos quienes más ven reducida su participación del ingreso total, y dichos recursos fluyen hacia los sectores más vulnerables. Las expresiones urbanas de la desigualdad abordadas en el presente artículo son resultado de la implementación de políticas de vivienda y ciudad neoliberales, que han dejado la producción de la vivienda, el suelo y la planificación de nuestras ciudades a las dinámicas del mercado. Si bien, en materia de vivienda estas políticas lograron un descenso sostenido del déficit habitacional desde los años 90’, hoy esta lógica de producción de ciudad es fuertemente cuestionada dado que las cifras parecen revertirse, siendo el déficit creciente, con viviendas de altos costos que la han hecho inalcanzable para muchas familias. Otro resultado ha sido el crecimiento sostenido de los asentamientos informales que por un lado permiten a familias vulnerables acceder a una vivienda, pero por otro lado las exponen a condiciones de habitabilidad precarias lo que se reflejó sobre todo en su acceso a servicios básicos. La pandemia puso en evidencia de forma exacerbada, la creciente desigualdad en cuanto al acceso de educación, trabajo y salud que tienen las personas, desencadenando y agudizando una serie de disaster y conflictos sociales a nivel de latinoamericano.

La posibilidad de que el postulante haga uso de una declaración jurada de ingresos tuvo un impacto en el diseño del IFE, la cual permitió conciliar el uso del RSH con la entrega del beneficio. Esto se materializó en la ley N° 21.251, publicada el día 3 de agosto del año 2020, que eliminó el uso del ISE, manteniendo únicamente el uso del RSH como instrumento de focalización. De esta manera, los ingresos de los hogares eran autoreportados mediante una declaración jurada, información que era corroborada posteriormente por la Subsecretaría de Evaluación Social a través del Servicio de Impuestos Internos. Además, se incorporaron como beneficiarios de inscripción automática todos los hogares que contasen con al menos un integrante que sea beneficiario del aporte previsional solidario de vejez o invalidez, siempre que la suma de estos aportes no sea superior al monto de la pensión básica solidaria. Con los efectos de desigualdades estructurales aflorados por la pandemia, “vemos expresadas hoy en las diferenciales posibilidades de cuidado frente a la pandemia por parte de la población según factores sociales”, comentó el académico del Departamento de Ciencias Sociales, Felipe Saravia.

Es por esto que los países de América Latina deberán construir una estrategia de desarrollo coherente con el nuevo contexto mundial. La COVID-19 ha intensificado las desigualdades existentes y ha afectado más que nadie a los pobres y las comunidades más vulnerables. Ha sacado a la luz las desigualdades económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables tengan que sufrir las consecuencias de la disaster desigualdad mundial 2022.

“La gente mapuche es la población más empobrecida de la región de la Araucanía y eso lo dicen los datos. La pandemia nos encuentra a los pueblos indígenas con tremendas desigualdades socioeconómicas y territoriales, dada las transgresiones al ecosistema”, dice el doctorando en Ciencias en Salud Colectiva, miembro del departamento de Salud Pública desigualdad para todos de la UFRO y trabajador del Hospital de Makewe. Según cifras de Cepal, Latinoamérica retrocedió en sus niveles de pobreza al menos 10 años y eso en Chile, aunque partimos de una vara más alta que nuestros vecinos, también ocurrió. Esperábamos estos resultados”, explica la directora de la Fundación Superación de la Pobreza, Catalina Littin.

Los datos nos muestran que los ingresos provenientes del trabajo del 10% más rico fueron 417 veces mayores que los obtenidos por el 10% más pobre (en 2017 fue 39 veces más). El mercado laboral de los más pobres, frágil e casual, simplemente fue pulverizado por la disaster provocada por la pandemia, mientras el 50% con más ingresos de la población pudo seguir viviendo de sus ingresos laborales (sueldos, honorarios, etc.) sin grandes alteraciones. Es más, la encuesta también muestra que sólo el 5,6% de los ingresos totales del 10% de hogares pobres viene del trabajo de sus integrantes (hasta 2017 period aproximadamente 40%), mientras que en el extremo opuesto los ingresos provenientes del trabajo cayeron muchísimo menos. Por ejemplo, en el 10% con mayores ingresos, bajaron sólo de 87 a 85,7% del monto complete recibido por esos hogares. Las medidas sanitarias tomadas a raíz del Covid-19, especialmente aquellas asociadas a la restricción de la movilidad de las personas, y los efectos y duración de la pandemia, configuran una situación sin precedentes en las últimas décadas.

La pobreza también aumentó más en las familias no necesariamente monoparentales con jefas de hogar mujeres y en la población de origen extranjero. La autoridad añadió que también se deben “repensar las transferencia directas permanentes” para que sigan acompañando a las familias más pobres, citando entre ellas al subsidio del Ingreso Mínimo Garantizado, recientemente fortalecido en el debate sobre el reajuste al salario mínimo. Planteó que también es importante repensar cómo las políticas sociales ponen el foco en contribuir a que las personas de deciles más vulnerables logren encontrar trabajo. Las transferencias fiscales lograron contener, pero no revertir, la caída de ingresos de los hogares. La ministra de Desarrollo Social enfatizó que si no se recuperan los empleos perdidos en la pandemia no se podrá sacar a las familias de la pobreza. El informe presenta un capítulo especial sobre la economía del cuidado como sector estratégico para una recuperación con igualdad.

Sin embargo, posterior al año 2013 muchas de las economías de la región iniciaron un proceso de desaceleramiento de la actividad económica, especialmente en las economías más grandes de la región como México, Brasil y Argentina. Algunos países también vivieron diversos episodios de inestabilidad e incertidumbre política derivados, en parte, por el descontento social ante altos niveles de desigualdad social y falta de transparencia institucional, lo cual ha desencadenado en una profunda crisis de representatividad en algunos países de la región. También se ha visto afectado negativamente el gasto social, ante recortes presupuestarios debido al menor crecimiento económico y, en consecuencia, menor recaudación tributaria por parte de los gobiernos.