Alguien querrá discutir a la luz de la experiencia de países europeos y asiáticos que efectivamente han disminuido las brechas de desigualdad. Pero lo que ese tipo de interlocutores no acepta es que el propósito de las políticas públicas en esos países no está centrado en la igualación de los ciudadanos, sino en una mejora significativa de sus condiciones de vida. La igualdad no es más que una consecuencia de buenas regulaciones, Estados y políticas eficientes, mercados competitivos y escasa corrupción. Esas son algunas de las condiciones siempre necesarias y nunca suficientes que comparten los países desarrollados con bajos índices de desigualdad. El discurso de sus élites pone énfasis en el crecimiento y en la disposición de sus precursores a trabajar duro por lograrlo.

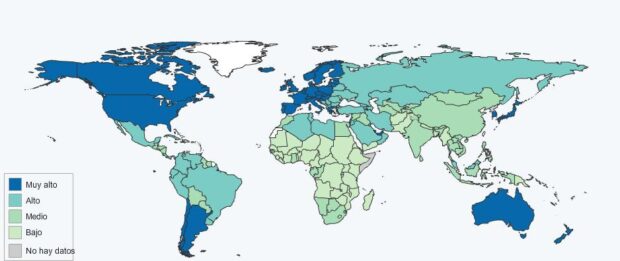

Además, esta desigualdad también conduce a la pobreza, creando un ciclo en la relación. Una buena educación, según expertos, tiene la función de adquirir habilidades y certificar conocimientos para participar aún más en la sociedad, y sirve para “socializar”. La ciudad Estado junto con Japón y Corea se ubican dentro de los 10 países con mejores condiciones para las telecomunicaciones digitales. Fuerte inversión pública y privada en infraestructura, amplia cobertura de la señal 4D y una gran cantidad de investigadores desarrollando Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) son algunas de las políticas que explicarían su buena posición. La actual crisis ha desnudado problemas estructurales en nuestro sistema recaudatorio y de gasto público. Salvo por el proyecto del impuesto a los súper ricos que se discute en estos momentos en la Cámara Baja, el debate público se ha centrado en el endeudamiento del país y de los hogares.

Un aspecto de particular importancia en las economías exportadoras exitosas han sido los cambios en la organización de las empresas, tanto al interior como entre ellas, así como en sus relaciones con el Estado y los trabajadores. Este último aspecto incluye la estabilidad, la dignificación y el perfeccionamiento profesional de los obreros y su participación y colaboración activa con un empresario renovado en la gestión y el perfeccionamiento productivo, factores que elevan la productividad y contribuyen decisivamente a la flexibilidad, eficiencia, disciplina y cooperación. Pero es también evidente que algunos de estos procedimientos adolecen de serias deficiencias. Algunas de ellas son el producto de la institucionalidad heredada del gobierno anterior y de las condiciones que se negociaron para facilitar la transición. Para nuestros propósitos basta destacar que su efecto es crear situaciones de privilegio político, económico, institucional y judicial para quienes fueron actores sociales protagónicos del gobierno militar. Las más recientes se ha caracterizado por una disaster económica y social muy severa y drásticas políticas de ajuste y reestructuración que generan serias tendencias políticas en nuestras democracias.

A dos meses de asumir un nuevo gobierno, es de conocimiento que uno de los principales objetivos de la nueva administración es el repunte de nuestra economía. Un objetivo elementary y urgente, dado el magro desempeño económico de los últimos cuatro años, que dejó un crecimiento promedio de 1,7%. Retomar la senda de crecimiento y dejar atrás los factores que causaron este desempeño no es tarea menor. Paralelamente, mucho se habla de desarrollo económico, factor clave para poder implementar una serie de políticas públicas que beneficien principalmente a los sectores más vulnerables y otorguen acceso a satisfacer necesidades absolutamente básicas como salud, educación, seguridad, empleo, entre otras. Así, el sociólogo describe que “incluso, tantos años de gobiernos de Concertación no hicieron modificaciones estructurales en el modelo. En todo caso, las diferencias con los gobiernos de Piñera pueden ser más en referencia a las políticas sociales o de las posturas políticas e ideológicas, pero no tanto en el trasfondo de la política económica”.

Nada garantiza que ese dinamismo sea perdurable, porque contiene tendencias contradictorias. Por un lado, un progresivo proceso de aprendizaje en la conquista de mercados externos y en el desarrollo de vinculaciones internacionales, que será preciso reforzar par que se convierta en acumulativo; por el otro, una probable desaceleración en la medida que se vayan agotando los impulsos derivados de los cambios en las condiciones iniciales. Después de una primera fase excepcional, muchos de éstos se encuentran, o pueden entrar en la etapa de los rendimientos decrecientes. Para ello es preciso persistir infatigablemente en las actitudes, disposiciones y procedimientos de diálogo y negociación que tanto éxito tuvieron en superar la crítica fase inicial de la transición.

Es decir, el análisis de la política económica en pueblos empobrecidos o medio empobrecidos asociados al tema. De todos modos se han quedado muy cortos a la hora de hurgar sobre las causas de las inequidades de clase al respecto. En comparación con otros países del globo, desigualdad en los paises el sociólogo manifestó que “la economía en Estados Unidos y en varios países europeos es mucho más cerrada de la que pregonan sus teóricos. En Latinoamérica y en otros países subdesarrollados la apertura de la economía es uno de los fundamentos del neoliberalismo.

Según un estudio de Oxford Economics, para 2030 habrá 20 millones de robots reemplazando labores humanas, principalmente en China. Según la consultora, este fenómeno implicará desafíos en las economías de países subdesarrollados y en vías de desarrollo, las que serán más suceptibles a perder empleos. En definitiva, la eclosión de la disaster estructural, funcional y financiera del Estado en la última década tiene a mi parecer tres raíces principales. La primera, la más genérica y profunda, es la tendencia de largo plazo de auge y decadencia del ciclo estatista, que comenzó en los años interbélicos y finalizó en la década de 1970. La segunda fue el generalizado y fallido intento de estatización y socialización impulsado por el gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973.

Desde fines de los años forty hasta los 70 se registraron tasas de crecimiento económico y de mejoramiento del bienestar material sin precedentes históricos en la mayoría de los países capitalistas, tanto desarrollados como subdesarrollados. Aunque parezca paradojal, a la luz de su descalabro actual, fue también el caso de la mayoría de los países socialistas. En contraste con otros países de la región que han pasado por procesos similares, a dos años de recuperarse las instituciones democráticas fundamentales, predomina ampliamente en el país y entre los observadores internacionales la impresión que la transición ha sido exitosa y que se encuentra en buenas condiciones para consolidarse en el futuro. Satisfechas las prioridades iniciales, las preocupaciones comienzan a desplazarse planos más profundos, relacionados con el contenido socioeconómico, la naturaleza de la convivencia ciudadana y la institucionalidad política. Crece entonces la conciencia que la consolidación democrática en Chile presenta deficiencias y problemas propios de un proceso que recién está en sus comienzos y que tiene aún un largo trecho por recorrer. En este período inicial se ha privilegiado la búsqueda de acuerdos para llevar a cabo las transformaciones que la mayoría de los chilenos consideraba indispensable y urgentes en una primera etapa.

Y la tercera pone en cuestión que la pobreza sea causada por la raza o por las etnias. En todos sus libros, Myrdal se refiere críticamente a esta supuesta imalidad y/o neutralidad de los valores en el ámbito de la ciencia. Para él, la ciencia no cuenta con la neutralidad e imparcialidad de los científicos, en specific, en ciencias sociales. Pero, no ser neutral ni imparcial, no le quita objetividad a la ciencia, sino que le da a sus modelos y métodos un carácter específico. El comité que anunció el año 1974 el premio Nobel de economía a Gunnar Myrdal, indicó, entre otras cosas, que ese autor sueco era recordado casi exclusivamente por su contribución a la metodología de la investigación económica (Olivella. Gunnar Myrdal’s critiques of utility theory).

Somos un equipo de trabajo que, motivados por aportar al necesario debate político, social y cultural de nuestra sociedad, nos hemos comprometido con la creación de este medio pluralista. A partir de la crisis social, continuó Grosso, quedó en evidencia que “en el modelo chileno hay una grieta prácticamente imposible de sortear entre los sectores populares y los más acomodados. A juicio de Grosso, la profundización de las políticas neoliberales en Chile y el resto de Latinoamérica ha terminado generando brechas cada vez mayores entre los sectores más acomodados, y las clases medias y bajas. Si examinamos desapasionadamente el caso chileno, comprobamos que la aplicación del neoliberalismo no fue del todo ortodoxa y radical como algunos han sostenido.

De acuerdo con diversos autores, sin embargo, lejos de alcanzar un desarrollo, la economía mexicana se ha visto imposibilitada de retener a su población, la que año tras año, busca en Estados Unidos una posibilidad de trabajo. 33Para retomar la pregunta por remesas y desarrollo, y recogiendo las distinciones realizadas hasta aquí, es necesario comprender ¿de qué hablamos cuando hablamos de desarrollo? Para ello es central distinguir desarrollo social (que incluye mejoramiento de condiciones de vida de la familia y desarrollo de capital social entendido como participación, ciudadanía, and so forth.) de desarrollo de proyectos productivos (que tiendan a generar empleo, inversión). Esta distinción ayuda a pensar en qué es lo que se quiere incentivar con el uso de las remesas colectivas.

En el corto plazo, evitar un excesivo empeoramiento de la situación fiscal en términos de déficit y deuda pública; y contar con recursos que permitan implementar un verdadero y decidido plan de recuperación de la economía. Este plan que debe enfocarse en los sectores más vulnerables y en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que son aquéllas con mayor potencial de creación de empleos y de estimular la demanda agregada, ya que proveen el 96,8% del complete de los puestos de trabajo (Ministerio de Economía, 2020). Vale la pena reflexionar entonces sobre una serie de movilizaciones de gran escala que se desarrollaron en muchas partes del mundo antes de que se produjera la pandemia del COVID el 2020, y por cierto la profunda crisis desigualdad entre ricos y pobres social iniciada el 18 de octubre del 2019 cuyas consignas estaban centradas en aspectos de acceso a educación, salud, vivienda y un trabajo digno, entre otros aspectos. Los críticos sostienen que el proceso ha significado la explotación de gente en los países en desarrollo, producido perturbaciones masivas y aportado pocos beneficios.

Esto me ha llevado a concentrarme en el estudio de la problemática socioeconómica y política contemporánea y sus perspectivas, y en especial, en una revisión crítica del papel del Estado. Por ello me ha parecido oportuno en esta ocasión reflexionar sobre algunos de esos temas, que me parecen de especial relevancia en este momento de la transición a la democracia en Chile. Sin duda, el IMACEC de four,6% el mes de marzo nos hace ver un escenario optimista y mejores proyecciones de crecimiento para este 2018. Pese a lo anterior, lo que Grosso pudo observar analizando el modelo en sus distintas visitas a Chile, donde también pudo visitar la realidad de regiones fuera de Santiago, es que “una buena parte de la población no tiene posibilidad de ascenso social. Prácticamente quedas condenado de por vida a vivir en un segmento que no tiene ninguna aspiración a superarse.

Además, Santiago no es Chile, cada región es un mundo y las necesidades totalmente diversas, principalmente por nuestra geografía y distribución del ingreso. 69Las remesas constituyen recursos privados que hacen parte del salario acquainted, donde uno de sus miembros, empujado por las precarias condiciones económicas en su comunidad y país, ha debido salir a otros lugares para obtener trabajo y sostener al resto de la familia. De ahí que su principal objetivo sea cubrir los gastos asociados a la reproducción social y económica de la familia (alimentos, salud, vestuario, mejoramiento de las casas, entre otros). Las remesas por tanto no son ni pueden reemplazar el rol de las políticas públicas en el desarrollo económico y social de las economías nacionales. Frente al poco incentivo existente para los jóvenes para trabajar en las actividades agrícolas tradicionales de las localidades, las estructuras productivas terminaban por transformarse de agrícolas, por ejemplo, a ganaderas. Estos cambios en la economía sumados a los nuevos conflictos sociales producto de las diferenciaciones que produce el hecho de que ciertas familias reciban remesas y otras no, plantean el deterioro de las estructuras sociales tradicionales.