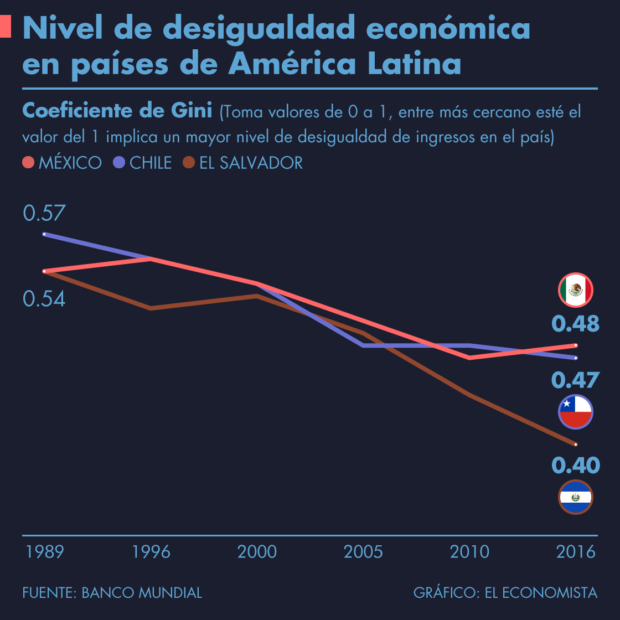

Andrés Solimano sentencia que los índices de desigualdad social, de ingresos y riqueza probablemente más altos que los que existieron a fines de los 60 que dieron paso al gobierno de la Unidad Popular. La Guía tiene 10 acciones claves, y tenemos por delante la tarea de trabajarlo a nivel nacional y regional. Debemos poner un foco en derechos humanos en la gestión de las empresas, hacer procesos de debida diligencia que sean realmente coherentes, que estén al centro”. Hacer frente a la desigualdad requiere de una respuesta sistémica y colaborativa, y por eso, además de los gobiernos, se requiere de la participación de las empresas, los inversores y la sociedad civil.

En la literatura económica, desde hace décadas, existe consenso en que un país o territorio no debe ser evaluado únicamente por sus indicadores económicos de productividad, sino que también por su capacidad para reducir la pobreza y la desigualdad, ambos conceptos entendidos como males para una sociedad (Gasparini et al., desigualdad autores 2014). Al ser la pobreza reconocida como mal social, no es de extrañar que sea un concepto ampliamente estudiado y que sea propósito de cada Gobierno reducirla al máximo. Asimismo, el hecho de obtener un ingreso insuficiente es consecuencia de las desigualdades estructurales de un sistema económico (Macías, 2014).

Así, la reducción de esta debe responder a ambas dimensiones si estas se quieren disminuir efectivamente. En el año 2015, Chile adoptó la Agenda 2030, la cual busca guiar a los países en la implementación del desarrollo sostenible. Dentro de esta agenda, se encuentra el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 sobre “Reducir la desigualdad en y entre los países”, el cual contempla diez metas.

El proyecto busca incentivar la inversión en proyectos de hidrógeno verde en Chile, lo que permitirá acelerar el crecimiento verde del país, su transición energética y apoyar su compromiso de neutralidad de carbono en 2050. La Corporación Financiera Internacional (IFC) ha apoyado activamente al sector privado de Chile para aumentar la productividad, promover la inclusión y lograr avances en materia de sostenibilidad. En el país se están llevando a cabo algunos de los proyectos más innovadores de IFC, que incluyen autobuses eléctricos, productos especiales diseñados para promover la inclusión financiera, e hidrógeno verde. En el ejercicio de 2023, los nuevos compromisos de IFC alcanzaron un monto récord de USD 1700 millones, un aumento de casi el 200 % en comparación con el ejercicio anterior. Desde que Chile recibió en 1948 el primer préstamo para el desarrollo del Banco Mundial a un país fuera de Europa, ha continuado un proceso de aprendizaje conjunto para abordar los mayores desafíos del desarrollo. La apertura de la primera oficina en Santiago, en diciembre del 2017, ha permitido continuar fortaleciendo la colaboración con el país.

Igualmente, el tercer factor contempla el rol pasivo del Estado que no tiene mayor injerencia distributiva de los recursos, y el cuarto la concentración del poder político que tienen las personas con mayores ingresos. El quinto factor refiere a las desigualdades de oportunidades, como es el sistema educativo del país que se encuentra bastante dividido y finalmente, los principios normativos establecidos en Chile que en algunos casos avalan las disparidades y limitan iniciativas que promuevan la igualdad. Las estadísticas de género que se presentan en este sitio permiten visibilizar y comprender las brechas, barreras e inequidades entre hombres y mujeres en la sociedad.

Como expone Branko Milanovic, hombres y mujeres acostumbran a emparejarse con personas de un estatus related al suyo. Hasta hace algunas décadas, en la medida en que los hombres contaban con mayores recursos, period menos probable que sus esposas trabajaran y tuvieran sus propios ingresos. Actualmente, en un contexto donde las tasas de titulación de mujeres superan a las de varones, lo común es que tanto el hombre como la mujer tengan un trabajo en los hogares más prósperos. Y los emparejamientos, siguiendo la lógica de selección por similitud, suelen darse entre personas de un mismo nivel educacional y de ingresos. Es decir, los hombres educados y ricos, que antes por lo basic eran la única fuente de ingresos de sus hogares, se casan hoy con mujeres igualmente educadas y ricas. El auge económico del país asiático, experimentado a partir de los años eighty, logró un reequilibrio geográfico que ha puesto fin a la superioridad militar, política y económica de Occidente.

De hecho, son pocos los países de la región que han abrazado seriamente el libre mercado y las reformas impulsadas por la libertad económica y el libre comercio. Sin embargo, tanto los países capitalistas como los no tan capitalistas de América Latina obtienen resultados muy similares en las clasificaciones de desigualdad. María Luisa Méndez, académica de la Universidad Católica e investigadora principal de Centro de estudios de Conflicto y Cohesión Social (Coes), señala que el trabajo de PNUD muestra las bases históricas de la desigualdad. Un fenómeno que parte en las haciendas, se dio en el desarrollo de la minería y posteriormente se profundiza con la instalación del modelo neoliberal. «Va mostrando que hay una configuración histórica estructural que involucra distribución de recursos, una institucionalidad, un marco normativo y uno authorized que le da forma a esta distribución altamente desigual de ingresos y de representación política». En este estudio analizamos la percepción de la desigualdad económica en España en la vida cotidiana de acuerdo con la ideología política.

Es por lo anterior que el último informe del PNUD está dedicado a este tema “desarrollo humano para todos”, considerando, igualmente, que en 2015 los dirigentes nacionales se comprometieron a “no dejar a nadie atrás”, compromiso que dejaron plasmado en la Agenda 2030. El informe económico de la OCDE (2013) concluye que el fuerte crecimiento de Chile ha traído consecuencias para el ecosistema, uno de ellos es el mayor gasto energético. Si bien existe la conciencia a nivel público y privado del costo medioambiental, los esfuerzos para cubrir las externalidades negativas, a través de nuevas tecnologías e impuestos energéticos, no han sido suficientes (OCDE, 2013). Para este artículo, se analizaron 27 de las 28 acciones públicas presentadas en el reporte realizado por el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible sobre el ODS 10, específicamente, entre los años 2015, el inicio de la agenda y el año 2018, año de la publicación del único informe presentado a la fecha. El análisis realizado contempló, primeramente, la identificación de los componentes de cada una de las acciones públicas, los cuales fueron examinados detalladamente, para luego determinar cómo estas ayudan a reducir las desigualdades económicas.

El cobro de altos aranceles a las familias es uno de los primeros mecanismos de selección y cierre social (Stevens, 2009). Zimmerman (2019), por su parte, muestra que 50% de los cargos más altos en las empresas chilenas lo ocupan exalumnos de un subsegmento que proviene de solamente nueve colegios de élite (los que están incluidos en los 14 colegios identificados en el estudio del PNUD). En contraste, los particulares pagados evidencian una mayor ventaja, ya que en ellos el 29% de los estudiantes presenta rezago. Sin embargo, como aclaran los autores del estudio, dichas diferencias no necesariamente se explican por las diferencias de los sostenedores, sino que atienden también a estudiantes con diferentes atributos socioeconómicos.

Considerando esta premisa, se utilizaron los datos provenientes de la Encuesta de Remuneraciones y Costo de la Mano de Obra del INE, la cual cuenta con información mensual del comportamiento del sueldo que perciben los trabajadores del país. No obstante, la forma de clasificación de los trabajadores se encuentra basada en las funciones que se realizan bajo la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones en su versión 88, utilizando solo 9 categorías. Como forma de unificar las clasificaciones a deciles poblacionales, se utilizó como información complementaria la Encuesta Suplementaria de Ingresos, también del INE, la cual tiene la cantidad de hogares, según decil, clasificados por grupo ocupacional. Con ese dato en específico se puede establecer el porcentaje de participación de los grupos ocupacionales en los deciles. Esta hipótesis resulta ser una especie de regularidad empírica, dado a que los cambios distributivos que se producen al inside de los países se atribuyen a las diferentes etapas del crecimiento económico por el cual atraviesa.

Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, desigualdad economica social solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Esta categoría enfatiza en que una mayor desigualdad tiende a reducir la productividad de un país.

“Son decisiones políticas las que han transformado la globalización en desigualdad”, argumentan. Para reducir la resistente desigualdad, son necesarias más políticas distributivas, junto con las redistributivas, que se preocupen a priori de la generación del ingreso. Las políticas distributivas, en el largo plazo, permitirán reducir el gasto social enfocado en los más pobres, quienes con mayores oportunidades serán capaces, por sí mismos, de guiar su desarrollo.