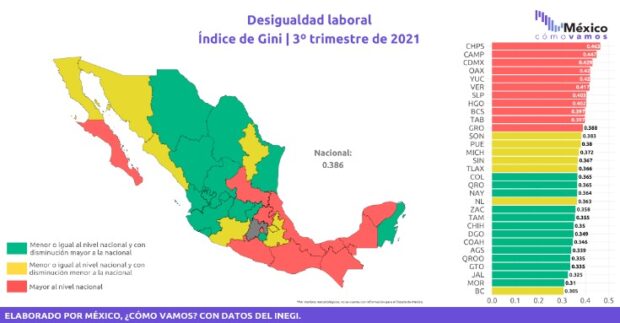

Además, respecto de la Agenda 2030, las acciones públicas responden a seis de las diez metas presentadas, 10.1, 10.2, 10.3, 10.four, 10.5 y 10.7. Asimismo, la temporalidad anterior de estas acciones respecto de la agenda podría explicarse debido a que Chile aún se encuentra en una etapa de implementación de la misma. Por ejemplo, es un país que ha tenido un rápido y constante crecimiento económico, alcanzando un PIB de más de USD $283 mil millones -a precios constantes del en el año 2018 ( Banco Mundial, 2020a). También, es un país que ha logrado reducir su pobreza, de acuerdo a lo trabajado en el contexto de la Agenda del Milenio, pasando de un three,2% de personas que vivían con menos de US 1,25 al día en el año 2000, a 0,6% en el año 2011, superando con creces la meta que era de 5% para el año 2015 (Gobierno de Chile, 2014a; Ministerio de Desarrollo Social, 2019). Sin embargo, a pesar de estos buenos indicadores, Chile es un país que presenta una gran desigualdad, con un Índice de Gini de 44,4 el año 2017 ( Banco Mundial, 2020a) y un Coeficiente de Palma del 2,6 ( UNDP, 2020b). Ahora, para entender de mejor forma estos valores, cuando se compara a Chile dentro de un grupo de one hundred sixty five países, este se encuentra en la posición número 35 de los países más desiguales, compartiendo puesto con Filipinas y a tan solo 0,1 de Zimbabue, según los últimos datos obtenido para cada país ( Banco Mundial, 2020c).

Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas. Sobre todo, destaca, como muestra la Figura 1, que en la RMS se concentra el eighty desigualdades socioeconómicas ejemplos five,47% de la actividad económica vinculada a los servicios financieros y empresariales que se realizan en Chile. Como sucede con este sector, otras actividades de gran relevancia para la economía del país se concentran en la capital.

También se observa que los procesos de inclusión en las escuelas tienden a asociarse con la existencia de mecanismos de admisión no discriminatorios -es decir, con la apertura a recibir estudiantes de distinta proveniencia social y con habilidades diferenciales-, antes que con estrategias de inclusión en términos de trabajo cotidiano pedagógico (Rojas et al., 2021). Asimismo, entre aquellas escuelas con un sello identitario inclusivo existen tensiones entre, por una parte, discursos que valoran la inclusión y la diversidad, y, por otra, discursos y prácticas que plantean resistencias a estas (Rojas, 2018). De aquí el rol elementary que tienen los esfuerzos institucionales para moldear cómo se construye la diferencia y la mezcla en contextos educacionales con diversidad social (Pettigrew & Tropp, 2006).

El análisis presentado en este artículo indaga en lo que es posible aprender de escuelas que, en un contexto altamente segregado como el chileno, tienen un estudiantado diverso en términos socioeconómicos. Específicamente, se analizan las visiones de quienes trabajan en estas escuelas respecto a la diferencia y la mezcla social. Dicho de otro modo, se explora el habitus institucional respecto al faculty mix y el college mixing en el campo escolar.

Por otra parte, el año 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una nueva resolución que compromete a los 193 miembros de esta organización a trabajar en un programa de 17 objetivos, llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Entre estos objetivos se encuentra el número 10, sobre “Reducir las desigualdades en los países y entre ellos” (Naciones Unidas, 2018). Chile adoptó esta agenda y, actualmente, se encuentra implementando sus 17 objetivos en sus diferentes partidas públicas, con el fin de alcanzar las metas que ahí se establecen (Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 2017a).

Es decir, que esta no solo considera el tema de ingresos, sino que hay una gama amplia de particularidades a considerar para lograr reducirla. Por ejemplo, la meta 10.2 busca promover la inclusión social, económica y política de las personas, con un foco antidiscriminatorio, y la meta 10.3 hace referencia explícita sobre las dimensiones ex-ante y ex-post de esta, al demandar reducir las desigualdades de oportunidades e ingresos, respectivamente. No obstante, este ODS tampoco ha quedado exento de críticas, lo que ha llevado a varios académicos/as a dudar de sus posibilidades de éxito. Esto generó que su elaboración no fuera fácil, al haber un gran número de voces que escuchar, con diferentes concepts, intenciones y prioridades (Martínez & Martínez, 2015; Tassara & Cecchini, 2016). Sin embargo, la mayoría coincidía en la urgencia que proponía el escenario de aquel entonces sobre trabajar en pro de un modelo de desarrollo sostenible, ya que las diferentes crisis desigualdad social y pobreza en el mundo que se vivieron por esos años, como la disaster financiera de 2008, por ejemplo, evidenciaban la vulnerabilidad del sistema internacional, la globalización e interconexión entre los Estados (Sachs, 2015; Kamau et al., 2018). En la sociedad occidental la perspectiva del juego de oposición clásico dominantes y dominados, parece tomar fuerza a través de las potencias colectivas por sobre las individuales en el marco de la lógica internacional de la comunicación.

Es más, dentro de las consultas civiles que se realizaron para la definición de la Agenda 2030, uno de los temas que más destacó como una preocupación importante de las personas de diferentes países period el de la desigualdad. Como resultado del informe realizado por el United Nations Development Group (2013), se indicó que las personas percibían la desigualdad como una barrera estructural que no les permitía alcanzar su máximo potencial, creando sentimientos de frustración y exclusión. Además, el informe declara que el asunto de la desigualdad salió a la luz dentro de varios otros tópicos consultados, como el de salud, el medioambiente donde habitan, brechas de género, entre otros.

Igualmente, el tercer factor contempla el rol pasivo del Estado que no tiene mayor injerencia distributiva de los recursos, y el cuarto la concentración del poder político que tienen las personas con mayores ingresos. El quinto issue refiere a las desigualdades de oportunidades, como es el sistema educativo del país que se encuentra bastante dividido y finalmente, los principios normativos establecidos en Chile que en algunos casos avalan las disparidades y limitan iniciativas que promuevan la igualdad. Las causas de estas disparidades son múltiples, y estas se expresan en diversos ámbitos de la vida de los/as residentes del país, como por ejemplo, en el sistema previsional, en salud, educación, entre otros ( Vera, 2017 ). Esta desigualdad no es una novedad, es un problema que ha afectado al país incluso desde la época de la Colonia (PNUD, 2017). No obstante, desde la década del 2000, se ha podido observar un incremento generalizado de movi-mientos sociales que, entre otras causas, dan cuenta del malestar que existe en la población chilena, exigiendo mayor igualdad ( Grez, 2011 ; Segovia & Gamboa, 2012).

Datos de Banco Mundial (2016) muestran que los países que presentan una mayor diferencia en los ingresos tienden a presentar un menor grado de movilidad intergeneracional. Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Por tanto, la falta de capacidad para generar ingresos municipales propios produce importantes falencias en las comunas en que no se sitúan los centros de poder (global económico o político nacional) en la ciudad o no son cercanas a los mismos. Vitacura, Las Condes y Providencia no tienen niveles de pobreza superiores al 3% de su población y otras, como San Bernardo, Puente Alto o La Pintana, tienen aproximadamente entre un 15% y un 18% de sus habitantes en condiciones de pobreza.

Alrededor de esta zona de negocios, donde se ubican las empresas de servicios financieros y empresariales avanzados, se concentran los barrios con mayor nivel socioeconómico de la capital. Esto se muestra en el mapa sobre grupos socioeconómicos en el Gran Santiago (Figura 3), donde se visualiza que los barrios con mayor estrato socioeconómico se concentran fundamentalmente en barrios de comunas como Las Condes, Vitacura y Providencia. La conformación de una economía global desregularizada puede estar relacionada con los procesos destacados que desde 1980 se han consolidado en la RMS. Como se ha visto previamente, puede que el surgimiento de nuevos territorios estratégicos para la conexión de los flujos globales de intercambio económico se relacione con la dinámica observada en Santiago.

Esto, por una parte, propone un nuevo cuestionamiento a la estrategia chilena para la reducción de las desigualdades en el contexto de la Agenda 2030, ya que la crisis actual ha mostrado y ha dejado nuevas disparidades que atender. Por lo tanto, las circunstancias sugieren replantear las acciones públicas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10 – y los otros sixteen – con el fin de hacer frente a este problema en el país de manera efectiva, reparando en las nuevas dificultades que se presentan y cómo prevenir que estas vuelvan a ocurrir en un futuro. Por otra parte, los resultados encontrados, luego de examinar las acciones públicas para reducir las desigualdades, proponen la necesidad de realizar un análisis sobre los indicadores que están siendo utilizados para cuantificar las disparidades en el país y cómo se están utilizando para tomar decisiones.

Tal ambiente de política tiende a responsabilizar a las escuelas por sus resultados, para lo cual establece sanciones e incentivos administrativos y económicos (Ascorra et al., 2019). Las reformas neoliberales implementadas en Chile durante las décadas de 1970 y 1980, significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país durante los últimos tres cuartos del siglo XX. Atrás quedó el control que en dichas materias ejerció el Estado, situación que se agudizó aún más durante el mandato de Salvador Allende Gossens. Finalmente, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 conllevó la puesta en marcha de una nueva política económica, hasta el momento no aplicada en el país. Las reformas neoliberales implementadas en Chile en los 70′ y eighty’, significaron en términos económicos y sociales la proyección de una nueva manera de afrontar el desarrollo de la sociedad, constituyéndose en una revisión radical de la política económica del país.

Según los datos del Banco Central (2015), las actividades económicas con mayor presencia en el PIB de la RMS son los servicios financieros y empresariales; el comercio, los restaurantes y los hoteles; los servicios personales que incluyen educación y salud; la industria manufacturera; y los servicios de vivienda. Estos datos muestran también que los servicios financieros y empresariales corresponden al 35,3% de la actividad económica de la RMS, siendo del 20,2% del PIB a escala nacional, lo que sitúa al sector como el de mayor representación en la actividad económica de Chile. 3“Los objetivos del Grupo del Banco Mundial son los de terminar la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Promover la prosperidad compartida significa que trabajaremos para aumentar los ingresos y bienestar del 40 por ciento más pobre de la sociedad donde sea que estén, ya sea en las naciones más pobres, países de renta media o alta” Traducción propia. Luego de haber adoptado la Agenda 2030 en el año 2015, Chile decidió crear el Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Esta entidad está dirigida por el Ministerio de Relaciones Exteriores y tiene la misión de aconsejar al Presidente/a de la República sobre implementar y hacer seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.