Es crucial reconocer que estas barreras al ascenso social no solo perpetúan la pobreza sino que también refuerzan la exclusión social, creando un ambiente en el cual el éxito y el progreso se ven limitados por el lugar de origen o el estatus económico actual de una persona. Las personas Intersex, Trans, Bisexuales, Lesbianas y Gays sí existen en Chile. Investigaciones empíricas y análisis realizados sobre la inserción laboral revelan que los colectivos vulnerables se pueden definir como personas con especiales dificultades de acceso al mercado de trabajo, las cuales se encuentran día a día con retos importantes que han de afrontar para poder hacer efectivo, entre otros, su derecho a un empleo digno. Entendiendo que este derecho es básico para alcanzar una independencia económica, el acceso a un empleo es important para la autonomía private, que en el caso de las personas en situación de exclusión o de vulnerabilidad, la inserción laboral, supone además una vía de integración en la sociedad (Rubio, 2006). El presente artículo nace de la preocupación ante la situación que sufren determinados colectivos en riesgo de exclusión social, siendo uno de ellos las personas que carecen de empleo o tienen un empleo precario.

Y esto, porque la pobreza no puede esperar, requiere inmediatez en la contención de las malas condiciones que produce, sobre todos en quienes viven en contextos de extrema vulnerabilidad social; hombres y mujeres LGBTI privados de libertad, en situación de inmigrantes, en zonas geográficas aisladas, en situación de calle, en campamentos, and so on. La existencia de exclusión social supone un gran desequilibrio tanto para la propia persona que la sufre como para la sociedad en basic. Por ello, para mejorar esta situación, es preciso implementar estrategias para fomentar el empleo y la igualdad de oportunidades para todos los colectivos que conforman la sociedad. La inserción laboral constituye uno de los pilares básicos y fundamentales de la integración social de las personas, por ello la formación para el empleo y el acompañamiento en los procesos de inserción son clave.

Finalmente, aparecen motivos individuales que impiden la integración plena en la sociedad o al menos la dificultan (adicciones, enfermedades físicas o psíquicas, analfabetismo…). En segundo lugar, situamos a la economía en lo referente al mercado y al empleo. El mercado que regula la producción, excluye por principio a los que se hallan fuera de su red, no producen ni pueden consumir. En su intervención, la Mandataria destacó que “el Senado sea la institución convocante y que numerosos parlamentarios nos acompañen hoy, porque nos lleva al sentido primero de las asambleas legislativas, que es acoger el debate, representar las visiones que habitan una sociedad y entregar respuestas mediante la deliberación”. Un issue clave en la conformación de nuestra identidad estratégica ha sido la opción por convocar a jóvenes que se encuentran en plena formación profesional para participar en SERVICIO PAÍS como profesionales, practicantes, tesistas o voluntarios, aportando en calidad de agentes directos de intervención. Para ello, contamos con el apoyo del Estado de Chile, a través de la aprobación de parte de nuestro financiamiento en las leyes del Presupuesto de la Nación.

Y es que, las desigualdades no son la consecuencia pure de las cosas. Son, por el contrario, el resultado de decisiones que se toman sobre qué, para qué, cómo y dónde se implementan políticas educativas. Me refiero, por ejemplo, a la necesidad de revisar los presupuestos públicos para la educación que continúan siendo concebidos de manera estandarizada, con priorizaciones basadas en la eficiencia antes que en la justicia educativa o que se enfocan en nuevos diseños educativos, muchas veces atractivos e innovadores, pero que segregan estudiantes. Los niños y jóvenes de diferentes niveles socioeconómicos no se encuentran, no conviven, no se conocen, al estar radicalmente separados territorialmente y según niveles de ingreso de sus familias. Cuando los estudiantes de estos colegios son evaluados por PISA logran resultados similares al promedio de los estudiantes de la OCDE, que en su mayoría asisten a escuelas públicas. Menos del 5% de los estudiantes de Chile son capaces de alcanzar los niveles máximos de aprendizaje en la prueba PISA”.

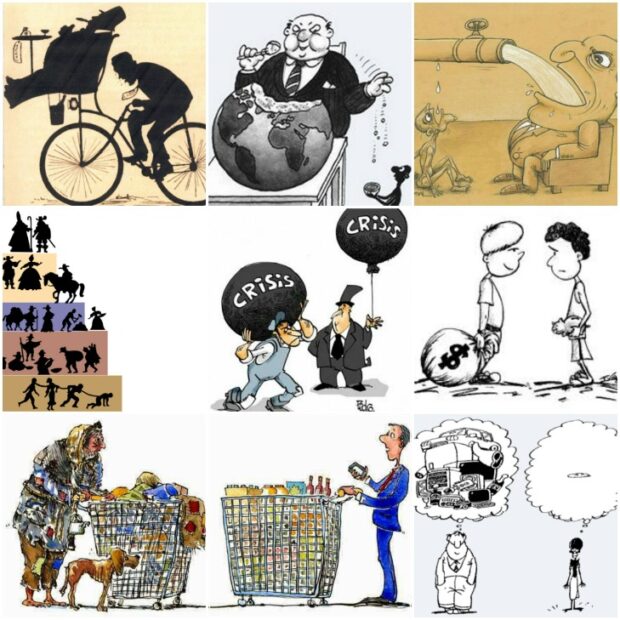

La desigualdad socioeconómica puede entenderse en relación con las diferencias en la vida social de las personas, las que implican ventajas para unos y desventajas para otros. Son percibidas como injustas en sus orígenes, moralmente ofensivas en sus consecuencias, o ambas. Esto no se expresa solo en términos de ingreso y riqueza, sino también en educación y salud; trato social y dignidad; seguridad económica y física, además de poder y capacidad de influencia sobre las decisiones públicas.

Por ejemplo, sabemos que un 34 por ciento del segmento más pobre de la población declara pasar frío en invierno, así como un 27 por ciento del segmento susceptible y un 21 por ciento del segmento medio bajo (ENE, 2016). Asimismo, sabemos que el quintil de menores ingresos gasta casi three veces más de su presupuesto mensual en energía -en términos relativos-, respecto del quintil de mayores ingresos (EPF, 2013). Esto, para “satisfacer” (al menos en parte) necesidades asociadas al uso de electricidad, calefacción, agua caliente sanitaria y cocción de alimentos, necesidades que muchas veces se ven limitadas para priorizar otros gastos familiares, debido a los escasos ingresos de este segmento de la población. Por otra parte, los datos de la encuesta CASEN 2015 nos muestran que un eleven,6 por ciento de los hogares del país no cuentan con agua caliente sanitaria, agudizándose esta cifra al observarla según quintiles, donde cerca de un forty por ciento del quintil de menores ingresos no cuenta con este servicio energético.

En el siglo XIX, las élites nacionales construyeron el Estado nacional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio. Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. La relación entre la pobreza y la salud psychological es profunda y bidireccional.

La contrapartida de la concentración en el tope son los bajos sueldos que obtiene la mitad de los asalariados, cuya remuneración es inferior al ingreso que necesita un hogar promedio para cubrir sus necesidades básicas (línea de pobreza). Esto no se traduce en una situación generalizada de precariedad, porque hay más fuentes de ingresos.

También hay un agravante de género a considerar, por cuanto más de un 70% de las mujeres asalariadas con educación media completa y que trabajan más de 30 horas semanales, obtiene una remuneración por debajo del umbral citado. Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia. Al igual que otras naciones de América Latina, su origen se remite a la Colonia, cuando se constituyeron las instituciones que la inician, como la concentración en la propiedad de la tierra y la relación jerárquica entre la clase alta y el bajo pueblo. Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un considerable pobreza en la vejez nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial.

Es el efecto perverso de ocultar,dejar a salvo, y así exculpar, el polo de la sociedad en el afrontamiento dela pobreza. Lo que, más allá de la formulación, nos lleva a «naturalizar» lapobreza como fenómeno social. El contexto sociopolítico de los procesos de exclusión social. En J.F. Tezanos (ed.), Tendencias en desigualdad y exclusión social. “Las políticas sociales deben ser un campo de innovación privilegiado.

La pobreza no es solo un estado momentáneo de carencia económica; es una condición que se perpetúa generación tras generación, atrapando a familias enteras en un ciclo vicioso de exclusión social. Este fenómeno se debe a una compleja pink de factores estructurales y sistémicos que limitan el acceso a oportunidades básicas, como empleo digno, vivienda adecuada y educación de calidad. Sin accesos a estos recursos, las personas en situación de pobreza enfrentan desafíos significativos para cambiar su situación, viéndose obligadas a vivir en contextos que no solo perpetúan su estado de carencia, sino que también fomentan su exclusión del tejido social más amplio. Este ciclo de pobreza y exclusión se convierte en un bucle infinito, donde la falta de recursos lleva a mayores niveles de desigualdad, marginando aún más a estas comunidades. La protección social incluye un conjunto de políticas públicas para enfrentar los riesgos sociales a lo largo del ciclo de vida.

Si bien el rezago lector está presente en todos los niveles, los resultados evidencian una amplia brecha educativa. La pobreza va más allá de tener o no tener, también guarda relación con otras dimensiones existenciales que constituyen a las personas. Así, la pobreza también podría ser vivida y/o experimentada en una combinatoria de no pobreza digna tener, no hacer, no ser, no estar. Desde nuestra perspectiva, se requiere que nuestras políticas se preocupen de “suministrar” experiencias a las personas en pobreza, que les permitan identificar sus propios recursos para activarlos, movilizarlos, conectarlos y potenciarlos. Estas son las claves que hoy hay que poner al descubierto.

Lo que planteaba sin paliativosque «erradicar la pobreza y la exclusión sin que se plantearan los dos polos,pobreza / sociedad, no era factible». Lo que se está cuestionando, por tanto, es la constatación a la quehabíamos llegado de que la pobreza / exclusión social y la sociedad son dospolos que mutuamente se implican. En segundo lugar, destaco el elemento dialogal siempre presentecon rostro humano. La confrontación con el anverso de la historia para elautor siempre está personalizada. No se puede dar confrontación con elanverso de la historia como espacio de construcción del futuro si no esdesde el encuentro, la pregunta, la búsqueda del ser humano.

Tanto es así, que un estudio del Banco Mundial indica que un tercio del ingreso generado por la economía chilena en 2013 fue captado por el 1% más rico. Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. 1.Comprender el fenómeno de la pobreza y su relación con la exclusión social. 2.Reconocer enfoques teóricos que sostienen los principales debates en torno a pobreza y exclusión social. 3.Analizar instrumentos cualitativos y cuantitativos para la medición de la pobreza y la exclusión social.