En Chile, a lo largo de sus regiones podemos viajar desde Mongolia (la Araucanía) hasta Suiza (Antofagasta), pasando en el trayecto por Chipre, Jordania o Hungría, países con niveles de ingreso claramente disímiles. Este tipo de desigualdad es especialmente excluyente y marginalizador, ya que se caracteriza por acumular y hacer coincidir, desigualdad social y cultural en algunas zonas, desventajas en variadas dimensiones. Así, carencias habitacionales, educativas, económicas, laborales, sanitarias, de transporte, de seguridad, de espacios públicos y de bienes culturales se reúnen dejando a quienes habitan estos espacios fuera de la satisfacción efectiva de una parte o la totalidad de sus derechos.

Asimismo, el aumento de la movilidad (migraciones y desplazamientos) está asociado con la segmentación etno-territorial de las comunidades. A manera de conclusión, destacamos diferentes fuentes de la desigualdad propias del proceso de desagrarización. La Araucanía, la segunda región más desigual del país, sigue en la lista como la séptima región con mayores niveles de conflicto, según al informe de COES (Figura 1).

Los resultados de la medición de flujos de conmutación considerando a las comunas como unidad básica, muestran que la ruralidad es menor que en un sentido estrictamente poblacional o estructural. De acuerdo a la definición del Instituto Nacional de Estadísticas, una localidad rural es aquella cuya población económicamente activa se emplea en un 50% o más en actividades primarias y que no alcanza los 2.000 habitantes (INE 2005). La OECD (2009), por su parte, considera como población rural en Chile a los habitantes de localidades de menos de 5.000 habitantes. Por otro lado, de acuerdo a la OECD (2009), considerando la ruralidad por provincias -el tercer nivel territorial según sus definiciones-, un 42% la población habita en provincias predominantemente rurales.

Contribuyendo a identificar una escala intermedia y enfocando el grado de ruralidad, se han combinado datos comunales sobre tamaño de la población y viajes de trabajo para distinguir territorios (Berdegué et al 2011),lo que constituye un antecedente de este trabajo. La OMS (Organización Mundial de la Salud) recomienda como mínimo 9m2 de áreas verdes por habitante, pero solo 15 comunas aprueban este lineamiento, liderando Vitacura, Recoleta, Providencia, La Reina, Cerrillos y Lo Barnechea y en regiones Machalí, Osorno, Santo Domingo, Punta Arenas y Valdivia. Al recorrer Santiago se observan las diferencias significativas que existen en las áreas verdes entre comunas.

Ahora bien, no es más que un llamado de atención sobre una impactante realidad por la que atraviesa América Latina. En efecto, en nuestro continente, en pocos minutos podemos transitar de territorios con niveles de ingresos equiparables con los de las naciones más avanzadas del mundo, a otros con ingresos propios de un país en vías de desarrollo. No cabe duda de que las áreas verdes son vitales para mejorar la calidad de vida de un barrio y de las personas, pues son un lugar de encuentro, de esparcimiento y de recreación, y a la vez tienen impactos positivos para el aire, la temperatura y el cambio climático.

Entre las comunas desvinculadas de otros municipios, distinguimos las que cuentan con un centro urbano menor y las que carecen de éste pudiendo ser catalogadas como «predominantemente» rurales. Sin embargo, parte de las comunas que carecen de estos centros urbanos se vinculan a ciudades o a comunas del tipo de municipios que sí cuentan con centros urbanos menores. Esto es coherente con la diversidad de la ruralidad en cuanto a su grado, así como respecto del tipo de relaciones sociales entre sus habitantes, los desplazamientos a trabajar en otras comunas, los servicios disponibles y la base económica (Berdegué et al2009 y 2011). Más aún, la presencia de población rural se encuentra en todos los tipos de territorios, incluyendo las ciudades, particularmente en sectores alejados de sus centros.

De hecho, el segundo lugar del ranking de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de zero,47, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional. Utilizando datos de la CASEN para los años 2009 a 2017, los resultados de este ejercicio indican que alrededor del 11% de la desigualdad (medida a través del coeficiente de Gini) es exclusivamente atribuible al 1% más rico (ver Tabla 1). La forma como es imaginado un territorio y construido socialmente(Dematteis y Governa 2005), podría ser mejor comprendida observando las percepciones y prácticas relativas a las diferencias sociales en su interior y frente a otros territorios.

En efecto, los profesionales que ellas han formado son los que integran una parte significativa del personal de salud que se desenvuelve en hospitales y consultorios de la vasta geografía chilena. Los fármacos, como lo ha planteado el colegio de la orden, deben ser considerados bienes sociales para interés general de la nación y la salubridad pública, por lo que su acceso debería vincularse a la red de salud pública y no depender de su oferta en establecimientos comerciales. En octubre de 2019, había 59 comunas sin farmacias, en las que el Ministerio de Salud se proponía instalar establecimientos farmacéuticos. En efecto, la lógica comercial que domina la oferta de medicamentos margina a una parte importante de la población que vive en territorios aislados rurales, de baja población o distante de sus cabeceras comunales.

Al respecto, Marcela Sandoval Osorio, comentó “queremos que las acciones de Prodemu tengan pertinencia territorial y cultural, es por eso que creamos la Dirección de Estudios, pensando en cómo levantar información para la acción y el desarrollo. Buscamos llegar a una mayor diversidad de mujeres y además poniendo el foco en lo que haga más sentido a cada realidad regional”. En primer lugar, los cambios socioeconómicos y culturales en el campo no sólo generan territorios agrícolas de especialización versatile, sino que redefinen las formas de vida tanto de la población rural como de la población urbana. En segundo lugar, los cambios en la diferenciación rural-urbana generan nuevas conexiones socio-territoriales y la consiguiente reconfiguración de los lugares.

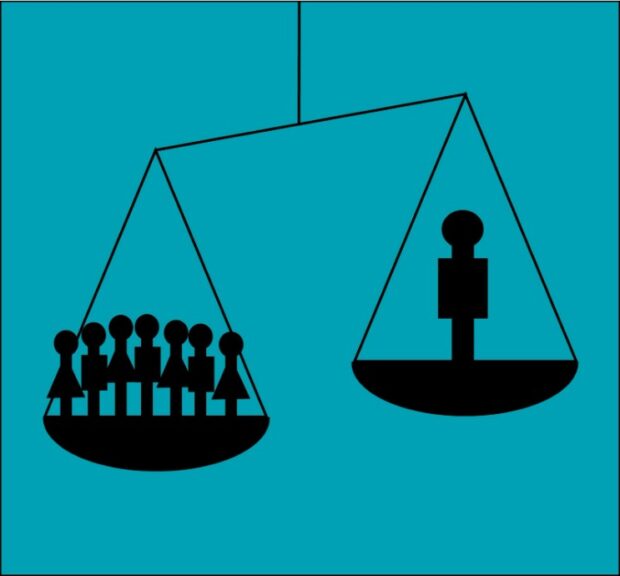

Por ejemplo, existe una relación estadísticamente significativa entre ejercer una jefatura de hogar y ser mujer indígena, alcanzando ellas un 23,2 por ciento (es decir que son menos las jefaturas de hogar femeninos en quienes se declaran indígenas). Asimismo, las mujeres indígenas presentan más brechas a nivel educativo y mayores niveles de pobreza en la región. Existen diversas razones por las que podríamos argumentar a favor de reducciones en los niveles de desigualdad que exhibe el país, desde juicios morales y éticos, hasta elementos puramente prácticos como son los efectos que produce sobre el crecimiento, el tejido social, y la concentración del poder político (además del económico). Parece existir una relación bastante directa entre los niveles de desigualdad sobre la ocurrencia de conflictos, que tiene que ser estudiada con mayor profundidad.

Sabemos, por ejemplo, que los países en vías de desarrollo son mucho más desiguales que los países industrializados. La infraestructura y los servicios urbanos, los espacios públicos, el transporte, la calidad de los colegios y la seguridad pública varían según el espacio que habitamos. La vivienda social por décadas se ha construido en la periferia, relegando a los pobres a confines urbanos con bajísima calidad de vida. Actualmente, esta “otra” desigualdad se desigualdad tipos expresa en una notoria zonificación de la población según su nivel socioeconómico y de oportunidades sociales. Actualmente, a mayor concentración de viviendas sociales dentro de las comunas del Gran Santiago, existe un menor precio de suelo, mayores distancias hacia servicios públicos de seguridad, salud y educación, mayor porcentaje de analfabetismo, menos años promedio de escolaridad en su población y mayores tasas de desempleo (Techo Chile 2013; CIS 2014).

Y en ese propósito la experiencia, conocimientos y aportes de las comunidades universitarias regionales serán fundamentales. Así avanzaremos en cumplir el mandato constitucional proveyendo a todas las personas los mismos deberes y derechos, con independencia del lugar donde vivan. Una parte significativa de las(os) chilenos han dicho basta, no quieren seguir discriminados sólo por vivir en regiones. Una corriente importante de la literatura académica actual considera a los mercados de trabajo como factor distintivo de los territorios(Antikainen 2005, Fitzsimmons y Ratcliffe 2002, Coombes y Casado-Díaz2005), como haremos en este artículo. Las metodologías utilizadas asignan una importancia preponderante al lugar donde trabajan las personas, muchas veces fuera de la comuna de residencia, para definir el área efectiva delos mercados laborales, procedimiento que aplicamos en este trabajo utilizando datos censales.

En este artículo, buscamos exponer argumentos y datos que indican porqué la orientación pro-mercado del urbanismo chileno es parte del problema de reproducción de la desigualdad y ha hecho disaster; y ofrecemos algunas alternativas que pueden reencauzar nuestras ciudades hacia modelos más integrados, orientados a la vida en comunidad y al bien común. Para efectos de nuestro ejercicio inicial, esto implica que reducir la desigualdad de 0,forty nine a zero,forty three para Chile o de 0,50 a zero,43 para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Si bien esta operación aritmética no se acerca a ser una aproximación exhaustiva para comprender los determinantes del conflicto social, logra dejar ver una tendencia clara que puede entregar luces respecto a alguno de los orígenes del descontento del país. Reducir la desigualdad de 0,49 a 0,forty three para Chile o de 0,50 a 0,43 para la Región Metropolitana, implica una reducción de cerca de 18% en los conflictos a nivel nacional y de 21% en la RM. Un dato elocuente en relación a la importancia de la desigualdad nacional es el porcentaje del complete de los ingresos que perciben las personas que se encuentran al tope de la distribución.