La primera, que transcurrió de febrero de 1978 a junio de 1979, “se caracterizó por una tasa de devaluación anunciada con anticipación y fijada, intencionalmente, por debajo de la tasa de inflación en curso”[35]. Los resultados no fueron los esperados, ya que la inflación aumentó de un 30,3% en 1978 a un 38,9% en 1979, por lo que el ministro De Castro anunció el tipo de cambio fijo en $39 el dólar el 1 de junio de 1979, iniciándose la segunda etapa de esta política. La premisa del tipo de cambio fijo fue que una tasa predeterminada de devaluación nominal, es decir el tipo de cambio fijo, restringiría los precios, reduciría las expectativas inflacionarias y aseguraría que las autoridades fiscales y monetarias tuvieran un manejo conservador de la economía, ya que éstas no necesitarían ningún tipo de control de precio o salario[36]. Esto es lo que se conoce como ajuste automático, donde el Banco Central adquiere una política neutra, limitándose a comprar o vender las divisas que se le ofrezcan o demanden a un precio fijo[37], produciéndose el ajuste, donde las ventas de divisas del Banco Central reducen la masa monetaria. Si bien durante los últimos meses de 1975 y los primeros meses de 1976 el impacto del Programa de Recuperación fue sentido por la población, debido al alza generalizada de todos los precios, hacia fines de 1976 comenzaron a evidenciarse los efectos positivos de las medidas adoptadas.

Finalmente, el ministro De la Cuadra estableció la libertad de cambio el 6 de agosto de 1982, produciendo una situación aún más crítica, que terminó con el flujo de capitales por parte de la banca internacional, ante las confusas señales del Gobierno, y el reemplazo del ministro De la Cuadra. La escasez relativa del dólar ocasionó un deterioro en las economías desarrolladas por medio de un descenso en el precio de sus productos de exportación y un incremento de las tasas de interés de los mercados internacionales. El estancamiento de los sectores productivos de bienes durables y de la construcción determinaron que el precio de las materias primas de las economías subdesarrolladas disminuyera de forma considerable, lo que afectó de sobremanera al país. De hecho, 1981 fue el único año desde la implementación del nuevo modelo económico que las exportaciones no aumentaron en relación al período anterior, es decir, las exportaciones chilenas perdieron competitividad frente al panorama económico internacional, lo que progresivamente produjo un empobrecimiento del país en términos de intercambio[42].

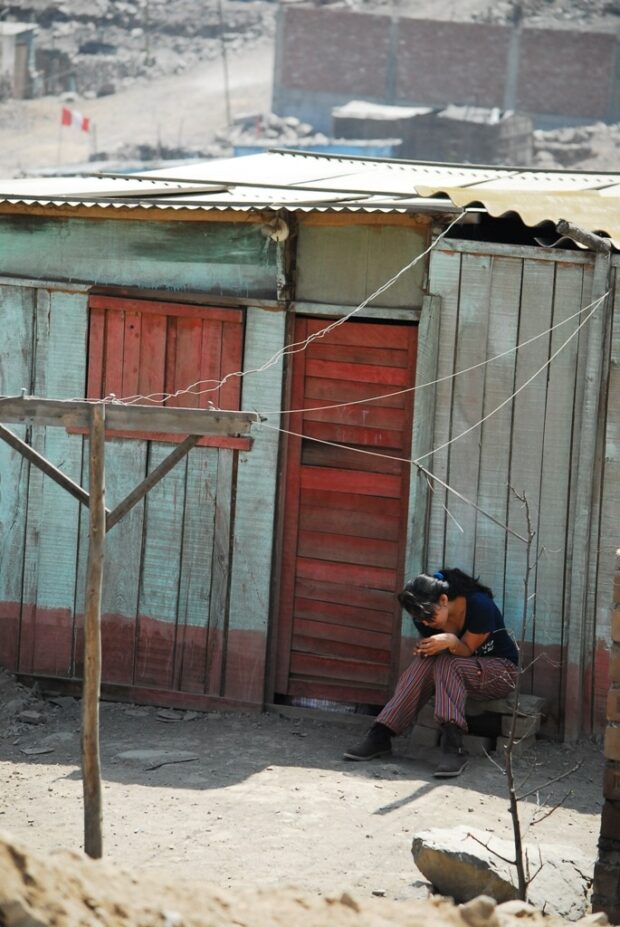

Una de ellas es la humana que es la posibilidad de deteriorar los logros en el ámbito del desarrollo humano y su sostenibilidad. Una persona (o comunidad o país) es susceptible cuando existe un alto riesgo tomando en cuenta las circunstancias y logros, y puedan ser deteriorados en el futuro. La población de las ciudades latinoamericanas presenta situaciones que las colocan en riesgo social , debido a condiciones de fragilidad personal y de desigualdades en el espacio urbano. Dado que en las ciudades tienen un límite espacial con alta concentración poblacional y, donde se presentan (dependiendo la urbe) demandas específicas que, al no ser resueltas, generan inequidades sociales como la pobreza y exclusión de los hogares y de los individuos.

Para que la política de cambio fijo tuviera éxito period necesario que no se produjeran controles sobre los precios o los salarios. Sin embargo, desde 1976 el Gobierno adoptó un esquema de indización salarial basado en la inflación pasada, es decir, un reajuste automático y obligatorio de los sueldos del sector público que aumentaron periódicamente para compensar la tasa de inflación acumulada del año anterior. Este esquema de indización se extendió en 1981 al sector privado que no negociaba colectivamente sus remuneraciones[38], aumentando las presiones inflacionarias. Por otro lado, gracias al fomento de la iniciativa privada, en el mediano plazo se produjo un fuerte movimiento de negocios e inversiones en el país. Sin embargo, el aún poco desarrollado mercado de capitales impidió a los privados emprender sus actividades con dinero propio.

De esta manera, desde que asumió el Gobierno en 1990 la política macroeconómica de la Concertación ha buscado la estabilidad del país por medio de los pilares fundamentales nombrados al comienzo del capítulo, pero también mediante tres focos específicos de acción. El primero fue la gradual eliminación de la inflación que hacia fines de los años noventa se flexibilizó estableciendo un rango de inflación. La situación política en el último periodo ha tenido muchas sorpresas, como lo es el plebiscito del 4-S, en donde se entiende que la más del 80% de la población estaba de acuerdo con un cambio de constitucion, pero llegado el determinado día más del 60%

Así mismo, otro indicador de la mejoría del modelo fue el valor del AIC que disminuyó de 1996 en el modelo estimado con MCO a 1926 en el modelo espacial del error. En la Tabla 4 se muestran las estadísticas descriptivas de cada una de las variables usada en la construcción del índice de vulnerabilidad social. Por lo anterior, diversos estudios concluyeron que los estados de la frontera norte fueron los que tuvieron mayor éxito en reducir la pobreza entre 1970 y el año 2000 (Andresen, 2011). Asimismo, que presentaron un menor porcentaje de su población en pobreza que el promedio nacional, sobre todo pobreza extrema (Camberos y Bracamontes, 2007).

El Banco Mundial ajustó a la baja el crecimiento económico de Chile en su último informe Perspectivas Económicas Mundiales de junio, proyectando un crecimiento para el país de 1,7% para 2022, 0,8% para 2023 y 2% para 2024. Por lo que, también se ve reflejada en una percepción negativa de los residentes, acentuándose en el espacio donde desarrollan sus actividades cotidianas, colocándolos en pobreza en república dominicana condiciones de desventaja y de estancamiento en su movilidad social o de deterioro de sus condiciones de vida (España, Ministerio de Fomento, 2011; PNUD, 2014; “Vulnerabilidad social territorial”, 2008). Ello denota la relevancia que sigue existiendo en la población por el cuidado que está a cargo de la familia, sin que ésta cuente con suficientes redes de apoyo para cumplir este objetivo.

Es así como la inflación alcanzó un sixty three,5% en 1977, mientras que la balanza de pagos tuvo un digital equilibrio con un superávit de US$18 millones, debido fundamentalmente al dinamismo del sector exportador. Así también, la actividad económica tuvo un importante aumento por la creación de nuevas fuentes de trabajo producto de la eliminación de los déficit de la mayoría de las empresas públicas. Estos indicadores fueron demostrando la tendencia a una situación de estabilidad, un mejoramiento de la actividad financiera y un saneamiento del comercio exterior, que se tradujo en un mayor consumo y bienestar por parte de la población. Por otro lado, el nuevo proceso de privatizaciones continuó en 1985, con la segunda fase de esta nueva etapa, que se prolongó hasta 1989.

Planteó inquietudes que buscó dilucidar en la hora de conferencia que ofreció en la sala Paraninfo, así el Dr. Pérez Herrero se pregunta si las políticas neoliberales han regulado la economía de los países, han aumentado la productividad o la oferta de empleos. Si la firma de acuerdos internacionales ha aumentado la productividad de las economías en América Latina. Si bien se han extendido, cubriendo a grupos más amplios de la población, como ha sido el caso de la PGU, las prestaciones para los de menores recursos siguen siendo pequeñas y con exigencias, en ocasiones, desmedidas. En efecto, quienes están en mayor vulnerabilidad tienen dificultades para cumplir con la exigencia de formalidad económica que piden muchos apoyos, aun cuando sea para acceder a beneficios eventualmente generosos. Sus propias condiciones de vida —el barrio que habitan, una discapacidad u obligaciones de cuidado, por ejemplo— les impiden responder a incentivos económicos al empleo y la formalidad.

Con esta medida se pretendió promover un mayor interés de las personas en el riesgo de sus depósitos, evitando que la competencia entre las instituciones se restringiera sólo al tema de la rentabilidad o el interés. En términos sociales la reducción del gasto se reflejó en la disminución de los salarios y posteriormente en el desempleo[54]. Esta situación fue generando una presión y protesta social que se tradujo en un llamado a paro nacional para el 11 de mayo de 1983, convocado por la Confederación de Trabajadores del Cobre y apoyado por diversos grupos de oposición al Gobierno Militar. Estos llamados a paro nacional, que posteriormente se convirtieron en las Jornadas de Protesta Nacional, llevó al Gobierno a nombrar como ministro del Interior a Sergio Onofre Jarpa el 10 de agosto de 1983, con el objetivo de calmar la situación social en la que se encontraba el país.

La instalación de grandes naves industriales generó un cambio en la estructura ocupacional de Juárez, que pasó de tener a la mayoría de la población ocupada en los subsectores de comercio y servicios en la década de los setentas, a la especialización en actividades de la industria manufacturera -maquiladora- a partir de la década de los noventas (Fuentes, 2000). Las ciudades mexicanas de la frontera norte y en especial Ciudad Juárez, recibieron importantes flujos de capital en inversiones en el sector manufacturero, explicado principalmente por su localización geográfica respecto al mercado de Estados Unidos. Durante la década de los noventa atrajeron el 72.5% de los montos de inversión extranjera directa en el sector manufacturero en el país, dicha inversión extranjera se asentó principalmente en Ciudad Juárez y Tijuana (Fuentes, 2000). En este sentido, la degradación del hábitat, ya sea en la vivienda o en el barrio, colonia, caserío, chabola (como se nombre dependiendo el país), tenga consecuencias nocivas que pueden provocar la aparición de atributos de vulnerabilidad. En relación con el argumento anterior, la vulnerabilidad se vincula con la incapacidad de responder de las personas, frente a las condiciones desfavorables del medio y sus desafíos cotidianos.

Durante este periodo fue privatizada la mayoría de las grandes empresas estatales, creadas o nacionalizadas por ley, como las empresas tradicionales de servicios públicos, productivas y financieras. Este proceso representó mayores dificultades que la reprivatización del área “rara” de la economía, debido a la importancia estratégica de las empresas en cuestión para la economía nacional. Sin embargo, los objetivos de este nuevo proceso fueron la búsqueda de un mayor apoyo al sistema económico mediante una mayor difusión de la propiedad y la focalización de los recursos fiscales en los sectores más necesitados. De esta manera, la privatización se planteó en forma gradual, fijándose metas de privatización entre 1985 y 1989[72]. La difusión de la propiedad se llevó a cabo mediante el “capitalismo popular”, es decir, licitaciones a particulares y apertura a la Bolsa, y el denominado “capitalismo laboral”.

Por otro lado, se produjeron importantes avances en la creación de marcos regulatorios para las empresas públicas. En esta misma línea, en 1983, se promulgó una nueva Ley Bancaria con el fin de evitar la concentración de la propiedad, definiendo pobreza e a los conglomerados de manera severa y reforzando el hecho de evitar préstamos relacionados. Así también, se permitió que sólo los inversionistas que demostraran su solvencia participaran del nuevo proceso de privatizaciones[70].

Yo me pregunto si la clase media existe, qué significa pertenecer a ella porque finalmente si ser clase media implica que endeudándose toda la vida y bicicletear eternamente se logra acceder a algo mejor, eso no los hace privilegiados”, analiza la docente. Los propios avances de la modernidad se acompañan de nuevas marginalidades con nuevas violencias y nuevas definiciones de la misma. En las últimas décadas, expresiones del cine o de la TV, de mucha violencia, tienen alta aceptación por parte de los jóvenes. Si agregamos la droga y todo tipo de adicciones o alienaciones, desde pequeños se crece en una sociedad culturalmente violenta.