Chile adoptó esta agenda y, actualmente, se encuentra implementando sus 17 objetivos en sus diferentes partidas públicas, con el fin de alcanzar las metas que ahí se establecen (Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 2017a). Si bien la desigualdad de ingresos es essential, también son facetas clave la salud, la educación y el respeto de los derechos humanos, según desigualdad rural y urbana el informe. Señala que las brechas surgen incluso antes de nacer, en una especie de “lotería” determinada por el lugar de nacimiento de un niño. Es posible que los niños de familias pobres no puedan pagar por educación y se encuentren en desventaja cuando intentan encontrar trabajo. Señala que las brechas surgen incluso antes de nacer, en una especie de «lotería» determinada por el lugar de nacimiento de un niño.

La Convención sobre los derechos del niño/a ha sido ratificada por 196 Estados Parte de la Convención. Ha sido uno de los tratados sobre derechos humanos que más rápidamente ha sido ratificado y a la que más países se han adherido. Uno de los Estados que aún no ha ratificado la Convención, pero que ha expresado su intención de hacerlo, es Estados Unidos. Los sistemas educativos deben procurar recursos financieros y no financieros para los alumnos de menores recursos para asegurar que todos los alumnos gocen de altos niveles de aprendizaje.

Este perfil regional de igualdad de género no solo proporciona una herramienta estratégica para mejorar la comprensión y promoción de la igualdad de género, sino que también es un recurso clave para apoyar la programación basada en evidencia, contribuyendo significativamente al avance de la igualdad de género a nivel nacional, regional y global. En el 2016, el hambre afectó a 815 millones de personas, es decir, al 11% de la población mundial, y a 38 millones de personas más que en 2015, según el informe sobre seguridad alimentaria mundial de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Unas diez empresas en el mundo obtuvieron una facturación superior a los ingresos públicos de 180 países juntos.

Las mujeres también se ven más afectadas por los efectos económicos de la COVID-19, ya que trabajan, de manera desproporcionada, en mercados laborales inseguros. Cerca del 60 % de las mujeres trabaja en la economía informal, lo que las expone aún más a caer en la pobreza. La igualdad de género no solo es un derecho humano elementary, sino que es uno de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y sostenible.

No obstante, las estimaciones del Catastro Nacional de Campamentos (MINVU, 2019) indican que el 55,3% de los hogares de campamentos cuentan con una mujer como jefa de hogar y, además, el 19,5% de las jefaturas de hogares de campamentos son llevadas por madres solteras. Frente a este escenario, los expertos plantean la urgente necesidad de legitimar las instituciones del Estado y canalizar la participación ciudadana en la política para lograr la inclusión, cooperación y conexión entre todos los actores sociales. Esto, además de acabar con las brechas que reproducen la desigualdad y hacer frente a las transformaciones culturales para avanzar hacia un país con las mismas oportunidades para hombres y mujeres. En ese contexto, en septiembre de 2018 la Superintendencia dio a conocer el Informe de Género sobre el Sistema de Pensiones y Seguro de Cesantía, el primero de su tipo realizado por una institución pública y que será elaborado todos los años. Con un importante detalle estadístico, esta investigación dio cuenta de significativas brechas de género en materia previsional como, por ejemplo, que la pensión promedio de las mujeres es un 37,9% menor a la de los hombres y que el saldo con que cuentan al momento de jubilarse también es un 62,2% más bajo. Entre otras razones, revela el estudio, porque el sueldo imponible de las mujeres es un 10,3% menor a los de los hombres y, además, sólo cotizan el 45% de su vida laboral activa.

Las investigaciones de Colombo han permitido que miles de niñas y niños en Chile no sufran discapacidad ni retrasos en su desarrollo cognitivo. Esto, gracias al tratamiento de enfermedades metabólicas como son el hipertiroidismo congénito y la fenilquetonuria. Esta última es una afección que impide al cuerpo procesar de forma correcta las proteínas de los alimentos, lo cual provoca una acumulación que puede llegar a ser mortal. De hecho, trabajó por más de 20 años para que el Ministerio de Salud implementara -en el Programa de Pesquisa Neonatal para esas dos enfermedades. Además, entre 1976 y 1993, Colombo impulsó el Laboratorio de Genética y Enfermedades Metabólicas del Instituto de la Universidad de Chile (INTA). Posteriormente, se trasladó a Valparaíso, donde se desempañó como jefa del Laboratorio de Enfermedades Metabólicas del Hospital Dr. Carlos Van Buren hasta 2019, año en que se retiró.

Chile está a la cabeza entre los países vecinos, pero la desigualdad y las diferencias de género son altas y representan el principal desafío para el país. A nivel global se aprecia una reducción en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) que se explica por la situación económica y financiera. A nivel global debemos considerar también los conflictos, pues las más perjudicadas son las mujeres y las niñas.

Buscamos tener una voz nítida y respaldada técnicamente, queremos llegar con nuestro mensaje a la opinión pública, y ser capaces de construir una red amplia de vínculos con la sociedad. A nivel mundial la desnutrición sigue siendo un tema que distintas organizaciones se encuentran trabajando para subsanarla. En Chile, hace unas décadas, también había una preocupación por ella, pero en el último tiempo ha surgido también la preocupación por los altos índices de sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas derivadas de una dieta poco saludable, como hipertensión, diabetes, enfermedades al corazón y diversos tipos de cáncer.

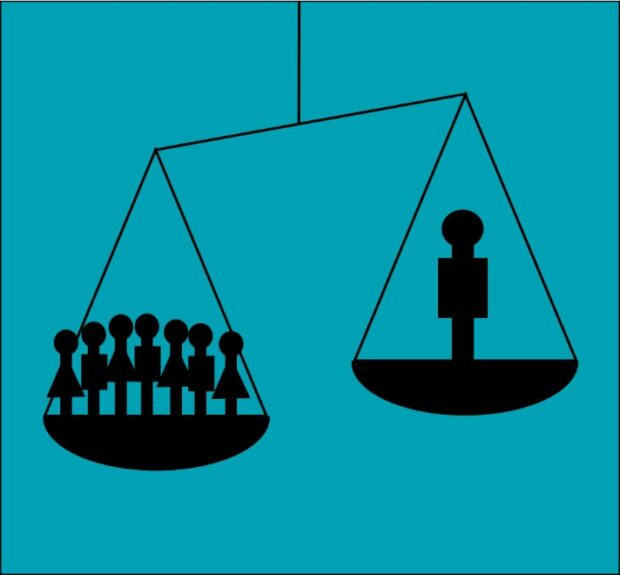

Según un análisis de Oxfam, de acuerdo con datos de la UNESCO, en los países en desarrollo, niñas y niños de familias pobres tienen siete veces menos probabilidades de terminar la escuela secundaria (media) que niños de familias ricas. Además, en los países desarrollados, solo un 75% de niñas y niños de familias más pobres se gradúan de las instituciones de educación secundaria, mientras que un 90% de los niños de familias ricas se gradúan. Si una buena educación es más accesible a los más ricos de la sociedad, eso crea más desigualdad en el futuro ya que las personas ricas se seguirán asociando con otros ricos y obteniendo los trabajos más lucrativos mientras las personas pobres continuarán siendo pobres y permanecerán en la sociedad, completando un ciclo de la pobreza debido a la desigualdad educativa y social.

Por ejemplo, la guerra en Ucrania –que ya lleva dos años–, ha provocado que 56 por ciento de los 3,7 millones de desplazados sean mujeres y niñas, y hará que más de eight millones de mujeres y niñas necesiten ayuda humanitaria durante 2024 (según estimaciones de ONU). En el conflicto en Gaza, ya han sido asesinadas más de 9 mil mujeres desde los ataques de Hamas a principios de octubre, y se estima que 37 madres son asesinadas cada día, devastando a sus familias y dejando a las niñas y niños desprotegidos. Cuando hablamos de trabajo de cuidados no remunerados, las mujeres le dedican alrededor de tres veces más tiempo que los hombres, y no sólo al cuidado de los hijos e hijas, sino también de personas enfermas, discapacitadas y personas mayores. Si a estas actividades se les asignara un valor monetario, en Chile representaría 25,6% del PIB ampliado de 2020 (aumentando respecto del 2015 debido a la pandemia), según estimaciones del Banco Central. Debemos volver a pensar una nueva organización social y entender el cuidado de otra manera, no solo fomentando la corresponsabilidad, sino que debemos crear una sociedad que permita una repartición más justa de esas horas destinadas al cuidado. A nivel mundial, hay 122 mujeres de entre 25 y 34 años viviendo en condiciones de pobreza extrema por cada 100 hombres del mismo rango de edad.

Esto significa que hay una correlación clara entre la disparidad de los resultados y la de oportunidades –que determina la movilidad social–. Es muy probable que la causalidad opere en ambas direcciones, puesto que una alta desigualdad de ingresos dificulta la igualación de oportunidades en ámbitos como el desarrollo infantil temprano y el sistema educacional, por las grandes divergencias que existen en el capital económico, social y cultural de los hogares de origen. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual desigualdad social actual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante.

Los últimos resultados de la Encuesta Casen en Pandemia 2020, han entregado datos relevantes y poco alentadores en cuanto a la situación de pobreza por ingresos de las personas y los hogares; los que repercuten en las áreas de educación, salud, vivienda, trabajo e ingresos. El domingo 10 de diciembre se cumplieron 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que consagra los derechos inalienables que toda persona tiene como ser humano, independientemente de su raza, colour, religión, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. El informe destaca, por ejemplo, cómo en Latinoamérica y el Caribe por cada a hundred hombres que viven en hogares pobres hay 117 mujeres en esa situación, una situación peor que la que se daba a finales de los años 90 a pesar de la reducción de la pobreza experimentada en el continente. El tercer Objetivo del Milenio, precisamente reducir la discriminación de la mujer, se ha conseguido en la educación primaria, pero se mantiene en los niveles más altos y en el mercado laboral, el acceso a la riqueza y el poder político.

Como se mencionó anteriormente, las mujeres no son un grupo minoritario, muy por el contrario, son al menos la mitad de la población mundial, por lo tanto, un grupo a incorporarse en la misma medida, con sus propias características que la hacen única. Si nos centramos en los roles de género, altamente separados, nos llevará a la falta de cooperación, colaboración y compañía. Un estudio de la OMS reveló que la pandemia ha afectado o paralizado los servicios de salud mental esenciales del 93% de países. Lo que es especialmente preocupante en el caso de las mujeres que son víctimas de violencia doméstica.