Este Departamento ha contratado a Ipsos Chile para la realización del trabajo de campo de esta investigación, que la ha materializadfo por medio de Ipsos Public Affairs, unidad de estudios especializada de Ipsos Chile que ha venido siguiendo esta problemática a través de distintos estudios para organizaciones públicas y privadas. En materia de perfil de los votantes, los de Michelle Bachelet son principalmente de estrato socioeconómico medio-bajo (y sólo un 10% con educación universitaria completa), con importante presencia (23%) de dueñas de casa, y autopercibidos principalmente como de clase media baja (77%). Junto a los votantes de Marcel Claude, son los que en mayor proporción se definen como de izquierda (55%). En materia de intención de voto, 6 de cada 10 chilenos señala que votará en la próxima elección del 17 de noviembre. A mayor edad se manifiesta una mayor intención de votar, mientras las personas que adhieren al eje izquierda / derecha declaran mayor intención de voto que los que se declaran sin adscripción política. Las personas que se declaran de izquierda manifiestan una mayor intención que el resto de ir a votar (78% contra 61% promedio).

La principal es estar regido por una constitución hecha en dictadura, que hace difícil contar con mayorías para realizar cambios sociales y económicos profundos. Otra, es ser presa de una racionalidad tecnocrática que, centrándose en aspectos supuestamente técnicos y de eficiencia, minimiza el componente de legitimidad social de las políticas públicas. Esto se traduce en escaso espacio para el management desigualdad social en la economia ciudadano y en la desvalorización de formas complementarias de democracia, como la deliberativa o la participativa.

Es preciso advertir que incluso los países más igualitarios exhiben algún grado basal de desigualdad vinculado a la división del trabajo, la que requiere pagos diferenciados acorde a la complejidad de las ocupaciones o para el fomento de actividades que están sujetas a un appreciable nivel de riesgo, como la innovación y la labor empresarial. Asimismo, la búsqueda de la igualdad no supone eliminar la diversidad de valores, preferencias y capacidades que nos distinguen como personas. En síntesis, en Chile tenemos una desigualdad alarmante en cuanto a la seguridad con que ciertos grupos sociales pueden enfrentar los riesgos propios de la vida y del mercado laboral. Una desigualdad que se conecta con nuestros miedos más profundos y que, por lo mismo, puede generar indignación.

En otras palabras, los chilenos sí recogieron este discurso y opinión política y lo hicieron propio. Los gobiernos confunden la lucha contra la desigualdad con la eliminación de la extrema pobreza, si bien pueden parecer similares, no necesariamente disminuir la extrema pobreza traerá mayor igualdad. Por ejemplo, un 27,2% de las y los trabajadores declara que su empleo no le permite tener estabilidad financiera y un 33,4% considera que su educación no les ha entregado la oportunidad de aumentar sus ingresos o de ascender en el trabajo. Esta frase deja en evidencia que la pandemia por Covid-19 nos impactó y nos sigue impactando de diferentes maneras.

Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. Conversamos con Paula Pacheco, Especialista en Políticas Sociales de UNICEF, sobre los principales resultados del estudio y las recomendaciones que emanan de la investigación. Explica que para niños, niñas y adolescentes vivir en contextos de pobreza y vulnerabilidad les impide el acceso oportuno a prestaciones universales, lo que limita fuertemente su trayectoria de vida y su vida adulta. “Dada a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos”. Un segundo mecanismo de integración social refiere al fortalecimiento de actores que intermedien entre los individuos y el Estado y el sistema político. Estos actores pueden canalizar institucionalmente las demandas de la ciudadanía, lo que puede ayudar a evitar crisis institucionales de gran magnitud.

Las Condes y La Pintana o Cerro Navia son distintas, y ni hablar de las comunas de la Araucanía; el acceso a la información, la educación… Resulta que la Biblia dice que nadie puede apropiarse indefinidamente de la tierra porque la tierra es de Dios, pero aquí en Chile se dicen cristianos o judíos o islamitas para quienes vale esa prescripción, pero nadie la cumple. La nueva Constitución tendrá que roncar en que las concesiones tendrán que ser dada por organismos estatales que representen realmente al pueblo y no existen, tendrá que crearlos. Pero estos organismos primero tendrán que generar una política de Estado y un programa de desarrollo de Chile donde toda repartición de propiedad o riqueza esté evaluada, fallada, fiscalizada y programada para rendirle el máximo a todo el pueblo chileno.

Además de rescatar los valores de Jesús como lo hizo Pablo, es ne cesario, en tercer lugar, considerar una y otra vez qué sistemas de eficacia pueden contribuir a hacerlos posible. En efecto, las “ideologías” no han muerto; están vivas y son necesarias, como mediaciones para la acción (Verdugo, 1992). No es de extrañar, pues, como lo hemos visto en los análisis sociales reseñados en la primera parte de este trabajo, la prioridad que debe dársele a la discusión ideológica y política. Esta es ineludible si no queremos, por una parte, caer en un idealismo ineficaz o, por otra, en la violencia que solo trae más violencia. Vemos, pues, que la igualdad como derecho humano fundamental ha hallado “carta de ciudadanía” y un desarrollo teológico en el discurso social de la Iglesia. No es posible presentar aquí la evolución teológica y moral que ha tenido, en la enseñanza o doctrina social de la Iglesia (DSI), la comprensión del valor de la igualdad y su contracara, la desigualdad.

Lo cierto es que los sistemas tributarios se componen de múltiples tipos de impuestos, todos ellos con diferentes ventajas y limitaciones. Algunos columnistas han especulado que esto se debe a la ineficiencia del Estado en las transferencias. Uno podría argumentar, en cambio, que las transferencias son progresivas, pero desigualdad social en la pandemia la manera de recaudar es regresiva, haciendo, por lo tanto, neutro el sistema en su conjunto. Una condición necesaria para que se produzcan efectos duraderos en el tiempo es el tránsito a una cultura de respeto por la persona, por la igualdad de dignidad y respeto, y por los valores de justicia y solidaridad social.

La sociedad se fragmenta en grupos sociales que viven como si habitaran en naciones de nivel de desarrollo opuesto. Así, hay personas que son denigradas y discriminadas, en tanto otras desarrollan una actitud de superioridad fundada en la posesión de cargos o tenencia de dinero. Ha estado de moda afirmar que la opción de los pobres y frente a la desigualdad, es que aquellos aumentan su “capital humano” propio, que “inviertan” en ellos mismos.Pero sabemos que sin una acción pública reestructurante la educación reproduce la desigualdad heredada. Adicionalmente, esa eventual formación de capital humano de los sectores de menores ingresos, solo puede realizarse si se encuentra con una estructura de empleo que permite que ese mayor potencial de productividad se pueda concretar en trabajos calificados.

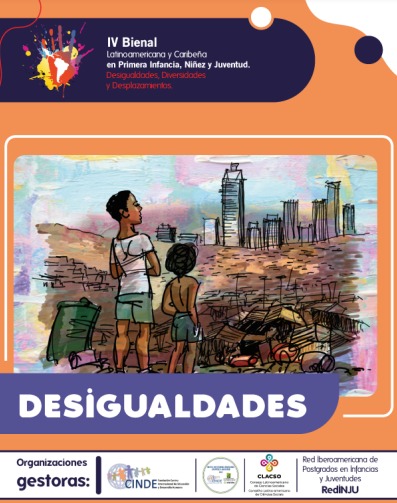

El texto de Mac-Clure y Barozet presenta y analiza el comportamiento de las personas a través de su discurso, el que incluye prejuicios y opiniones formadas en la interacción social, tendientes a reforzar y reproducir las desigualdades. Los autores señalan que las desigualdades pueden considerarse un mecanismo ordinary y diario de diferenciación social, que trae recompensas como el gozar de un nivel de bienestar superior al vecino. En parte, nuestra conformación identitaria implica diferenciarse de los otros, lo que obliga a marcar fronteras y límites. Desde el enfoque de derechos, se requiere de políticas reforzadas para poblaciones más vulnerables de manera que puedan acceder en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo, como la niñez en situación migratoria, en situación de discapacidad, o pertenecientes a pueblos indígenas. La pobreza representa una grave vulneración de derechos, pero los niños, niñas y adolescentes no están “condenados” a ello. Es rol del Estado protegerlos y garantizar que todos y todas cuenten con las condiciones de bienestar que le permitan un adecuado ejercicio de sus derechos, de manera que puedan tener una vida digna para desarrollar sus potencialidades.

Más allá de la buena voluntad de algunas empresas para subir los ingresos mínimos o profesionalizar la filantropía, se podrían tomar las concepts de millonarios estadounidenses, que agrupados como “Patriotic Millionaires” o utilizando otras designaciones promueven desde 2010 mayores impuestos. En una carta a los candidatos presidenciales de su país, uno de estos grupos propuso un impuesto a la riqueza para “abordar la disaster climática, mejorar la economía y los resultados de salud, crear oportunidades justas y reforzar libertades democráticas”. Junto con un impuesto a la riqueza, la tributación de las ganancias de capital y la eliminación de regímenes como el de renta presunta, como también una mayor fiscalización del impuesto a la herencia y de las contribuciones, son medidas que podrían incorporarse en la discusión para ser analizadas en su mérito. En estas discusiones, debería considerarse que mientras el coeficiente Gini de ingreso en Chile es 0,forty six, el de riqueza es 0,seventy seven, ubicando a eighty mil individuos en el 1% superior mundial de posesión de riqueza. Debatir sobre la contribución de quienes tienen más no sólo implica requerir un mayor esfuerzo de ese grupo, sino también dar a los impuestos un rol complementario en la función redistributiva, reduciendo la reproducción intergeneracional de privilegios y perjuicios y dando con ello mayor legitimidad a las diferencias de ingreso.

Sin los aportes previsionales solidarios (APS) del sistema, la cifra habría llegado al 73%. No es coincidencia, entonces, que en nuestra encuesta solo una de cada tres personas del primer quintil de ingresos pensara que contaría con ingresos suficientes en la vejez para cubrir sus necesidades básicas. En el corto plazo, es muy importante aumentar los aportes provenientes del pilar solidario. En el mediano plazo, probablemente habrá que discutir elementos más estructurales del sistema de seguridad social, discusión que le corresponde a las instituciones políticas”. El autor se refirió a los seis nudos de reproducción de la desigualdad que se identifican en el libro y que son los que debieran atacarse para revertir la brecha socioeconómica. Entre ellos mencionó que el capital y los ingresos están muy concentrados en un conjunto de grupos económicos; que el Estado está insuficientemente involucrado en tareas de redistribución y provisión de seguridades para los ciudadanos; y que nuestro sistema educativo altamente segmentado no permite asegurar la suficiente igualdad de oportunidades.

Existe una distancia inabordable entre las oportunidades educativas que se brinda en instituciones privadas y la realidad de las escuelas públicas. Las grandes brechas y desigualdades sociales son una parte integral de la cultura actual, pero no son imposibles de reducir y de desarticular. Es de esperar que el cambio político y la nueva Constitución que se comenzará a redactar en breve sean capaces de reformar para bien todas estas cosas y muchas más con relación a las instituciones extractivas, mercados poco competitivos, mejores bienes públicos y el trato desigual que sufren muchos chilenos.