El deterioro de la salud psychological y del bienestar, así como también los problemas relacionados al sueño están relacionados a la fragilidad económica de las mujeres en Chile. Comparando mujeres y hombres que estaban empleados previo a la pandemia, encontramos que las mujeres han perdido más sus empleos y han experimentado más frecuentemente caídas en su ingreso. En otras palabras, y consistente con la experiencia en otros países, la crisis económica afectó en mayor manera el empleo y el ingreso de las mujeres. Esto se suma al aumento en la presión por las tareas del hogar, y el cuidado y educación de niños pequeños asociados al cierre de las escuelas. Considerando que Chile ha sido señalado como caso emblemático de instalación de este tipo de políticas, esta investigación analiza la actuación y efectos en la organización del trabajo en dos campos específicos -educación y políticas de protección de niños, niñas y adolescentes-, en el contexto de la Pandemia COVID-19, a partir de los relatos de sus trabajadores. Los resultados muestran que los participantes relevan un sentido y organización del trabajo vinculada a lo que otros investigadores han denominado ética del trabajo público, denunciando la poca pertinencia de las prescripciones propias de los instrumentos del NMP.

En este sentido, Carina Berta Moljo desarrolló su charla sobre la cuestión racial en Brasil, siendo un tema importante para pensar la intervención del Trabajo Social. Por su parte, Jennifer Mc Cleary, contó su experiencia desde Estados Unidos, enfocándose en cómo- de acuerdo al contexto histórico- son las poblaciones indígenas y de shade quienes se han visto impactadas negativamente con el Covid-19, ya que tienen menos posibilidades de vacunarse y de acuerdo a sus condiciones de vida se ven más expuestas a este virus. El informe señala que el efecto adverso de la pandemia sobre los ingresos de las personas afecta principalmente a los estratos de ingresos bajos y medio-bajos. Se estima que en 2020 unos 491 millones de latinoamericanos vivían con ingresos hasta tres veces la línea de pobreza. Alrededor de fifty nine millones de personas que en 2019 pertenecían a los estratos medios experimentaron un proceso de movilidad económica descendiente.

Específicamente, tomando la Encuesta CASEN 2020, se restan del ingreso monetario corregido del hogar los beneficios asociados a la pandemia, tales como el Bono de Emergencia Covid-19, el Ingreso Familiar de Emergencia del año 2020, y otros subsidios monetarios del Estado reportados bajo este concepto, obteniendo así el ingreso monetario del hogar sin beneficios Covid-19. Sobre dicho valor, se suma el IFE del año 2021, el Bono Clase Media 2021, Bono Pensionados 2021, y el incremento asociado al SUF y el pilar solidario, con lo cual se produce el ingreso monetario del hogar con beneficios Covid-19. En el caso de la pobreza, se hace la misma comparación, pero tomando como base el ingreso total corregido del hogar en lugar del ingreso monetario, de manera de mantener la comparabilidad con los resultados reportados por el MDSF. Tal como se ha indicado anteriormente, los ingresos del año 2021, con una alta probabilidad estarían subestimados producto de que no se incorpora las mejoras del mercado laboral. La llegada del virus COVID-19 generó un efecto internacional que impactó -y continúa impactando- fuertemente en la vida cotidiana de las personas, grupos y culturas a nivel internacional, modificando las pautas de comportamiento, así como las expectativas sobre el futuro. La disaster desigualdad social wikipedia sanitaria ha producido efectos diversos en ámbitos sociales claves como el trabajo, la educación, así como en la salud psychological, las formas de sociabilidad y el uso del espacio.

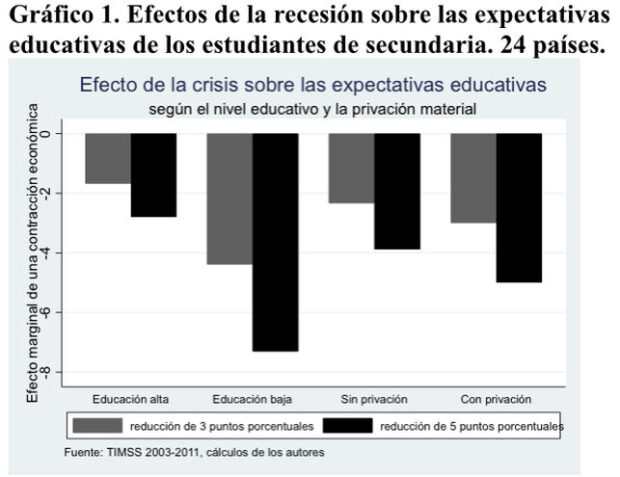

En efecto, el tramo de 25 a 29 años muestra en sus tasas de actividad y empleo sesgos por nivel de ingreso, lo cual queda ilustrado en aquellas jóvenes que continuaron ocupadas durante el tercer trimestre de 2020, remitiendo su situación a un asentamiento de los estereotipos de género y proceso de estratificación social. Existen amplios acuerdos en que la inserción laboral de las juventudes se produce a lo largo de un amplio período temporal, y este se encuentra regulado por edades mínimas de ingreso al mercado de trabajo, en dirección a la protección integral de la niñez y adolescencias. Para fines estadísticos, en el texto se trabaja con las edades que comprenden entre los 15 y 29 años, separándolos por quinquenios que hacen referencia a la estructura educativa de nuestro país, que prevé la obligatoriedad de la educación secundaria hasta los 18 años de edad. Comenzando por las edades que se corresponden con la educación secundaria, el gráfico 1 propone una mirada integral de los indicadores de participación en el mercado de trabajo y asistencia educativa.

Antes, mucho antes de que la horrible Covid-19 se expandiera por todo el mundo y prendiera las alarmas globales en materia económica, América Latina y el Caribe period ya una región susceptible. Es importante mencionar que la profesora Leyton no será la única integrante de la carrera de Antropología que ejecutará esta investigación en la región, ya que el equipo native también contempla la participación de los profesores Germán Lagos Sepúlveda y Jorge Vergara del Solar, junto a las estudiantes Valentina Yáñez Guerrero y Olaya Morales Valenzuela. Ana Cecilia Vergara, docente de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Santiago de Chile (Usach); mientras que la Dra.(c) Daniela Leyton Legües, académica de la carrera de Antropología UdeC, ejercerá como coordinadora regional. Bajo su alero surgieron grandes fortunas, cuyo origen se centra en la minería, las finanzas y el comercio.

Por ello, es relevante considerar este aspecto como una verdadera traba al desarrollo, cuando se bloquean las oportunidades y se traduce en un acceso poco equitativo al poder político y económico. La particularidad que asume el capitalismo periférico conlleva a referenciar cómo se desarrollan esquemas de alta heterogeneidad productiva y marcada segmentación laboral que, sumado a los usos económicos de los perfiles sociodemográficos de la fuerza laboral, condicionan las oportunidades y perspectivas laborales (Piore, 1983; Goren, 2017). Atendiendo estos dinamismos, cabe reflexionar cómo, a partir de la centralidad que adquiere el trabajo bajo el capitalismo, las transformaciones entre las juventudes resultan ser reflejo de condiciones históricas situadas, en cuyo seno se habilita el acceso y uso de espacios e instituciones con sus hitos definitorios sobre la población (Gillis, 2017). Analíticamente, la articulación de tales condiciones abre el debate a interpretaciones no lineales y situadas en contextos cambiantes por los accesos y tránsitos en el empleo del capitalismo contemporáneo. En explicit, los grupos juveniles resultan ser de los segmentos menos favorecidos, a lo que, si se suma la variable género y sector social, las tendencias pasan a constituirse en rasgos distintivos de desigualdad, más aún si se focaliza en lo que sucede en el Norte y Sur Global (Mosoetsa, Stillerman y Tilly, 2016). La COVID-19 también pone en riesgo los escasos avances que se han conseguido en materia de igualdad de género y derechos de las mujeres durante las últimas décadas.

Si algún trabajo adelantado tienen las comunidades en nuestro país respecto de la sobrevivencia a las disaster, es precisamente en la gestión colectiva de la alimentación. Desde las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios (JAP) de la Unidad Popular, a las ollas comunes levantadas en las poblaciones durante el período de la Dictadura Militar, esta memoria histórica parece haber permanecido en algunos sectores, actualizándose a la realidad contemporánea. Así, frente a las estrategias individuales e individualizantes del consumo en tiempos de pandemia, emergen a contracorriente otras prácticas urbanas de abastecimiento, basadas en el cooperativismo, el apoyo mutuo y la solidaridad.

Para algunos investigadores, la pandemia también ha permitido tener un mayor tiempo para socializar los resultados de investigaciones a través de publicaciones. En relación a esto hemos podido constatar un crecimiento notable en la recepción de artículos de nuestra revista, no solo para esta sección temática de COVID-19 sino que también en la recepción de artículos libres y otras secciones temáticas. Sin embargo, cabe constatar las importantes brechas de género que la pandemia ha ido profundizando respecto de la productividad científica entre investigadoras e investigadoras, en desmedro de las primeras y con efectos sobre las trayectorias de científicas que recién estamos viviendo (Squazzoni et al., 2021).

Junto con ello, se ha suprimido el costo de la tasa de conexión en servicios de telefonía fija y/o web, traslado de telefonía fija y/o web, y el cambio de plan diferente tecnología hacia planes de igual o mayor valor. En el caso de Wom, la compañía ha extendido el acceso a WhatsApp, Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter a aquellos clientes de prepago que hayan abonado a su cuenta en los últimos 30 días. Por su parte, Claro ofrece a los clientes de prepago acceso liberado a Facebook, Twiter, Wapp, Instagram, Facebook Messenger, Claro Music, posibilidad que también se ha extendido durante el transcurso de la pandemia y que actualmente está disponible hasta el 15 de junio. Sin embargo, en esta ocasión hemos querido tirar de uno de los hilos que componen la trama del problema, relacionado con las posibilidades de acceso a web y como este problema ha sido abordado tanto desde los gobiernos, así como el modo en que los proveedores de servicios han intentado dar respuesta a las necesidades que impone el nuevo contexto. Revista nuestrAmérica publica exclusivamente bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.

Las conclusiones proponen que producto de la pandemia de Covid-19 se ha profundizado la desigualdad social entre las juventudes, ampliándose la brecha educativa, de empleo e ingresos entre los distintos sectores sociales y géneros. Los autores se enfocan en determinar y relacionar la degradación de suelos, fertilidad y sustentabilidad, ante la deficiencia en la producción agrícola y como consecuencia la inseguridad alimentaria a nivel nacional e internacional, a través del estudio de la edafología, geomorfología, morfoedafogénesis, geografía humana y geografía de la salud. Muestran distintos puntos de vista que se han generado en torno a este tema, para ello analizaron las condiciones edáficas de los suelos y la producción agrícola, mediante datos de fertilidad, de producción y venta de alimentos de hace veinte años a la actualidad, a través del comparativo de una línea de tiempo de COVID-19.

Cabe mencionar que el 84% de los usuarios y usuarias de servicios de comunicación móviles en México son clientes de prepago. Una vez hecha la revisión en Chile, nos pareció importante hacer una comparativa con otras realidades, para tener una idea common desigualdad social entre paises respecto al modo en que el problema se está abordando a nivel regional. En el frente económico, la pandemia de la COVID-19 ha aumentado significativamente el desempleo mundial y ha recortado drásticamente los ingresos de los trabajadores.

El estudio, contó con el financiamiento de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo Científico, fue ejecutado por el Consorcio conformado por las Universidades de Santiago, Arturo Prat, Diego Portales, Técnica Metropolitana, de Valparaíso y de Concepción, y el trabajo de campo se realizó entre agosto y noviembre del año 2020. Las primeras tienen una fuerte presencia en el turismo y restauración y los segundos tienen trabajos más precarios. Además, las mujeres han tenido que redoblar el tiempo de trabajo en el cuidado del hogar y de la familia, con nuevas obligaciones durante el confinamiento domiciliario.

Lo primero es que hay enormes diferencias en los estándares de vivienda, en términos de metros cuadrados y hacinamiento, pero también hay temas de calidad, de confort térmico, de condiciones de ventilación, entre otros. Además se vive un confinamiento más problemático, porque hay competencias respecto de los espacios de la vivienda”. En la misma línea de ideas, los discursos centrados en el crecimiento económico basados en una racionalidad neoliberal quedaron en tensión con la llegada del COVID-19, ya que los procesos productivos se vieron enlentecidos, hecho que generó un alza en el desempleo y una disaster económica vigente hasta nuestros días. En efecto, antes del proceso de vacunación la mejor estrategia para el cuidado de la población se transformó en el confinamiento.

Al tiempo, las tendencias presentan por un lado el crecimiento tendencial del cuentapropismo en términos generales, y por el otro la sectorialización en actividades de servicios domésticos por parte de mujeres de bajos ingresos (ver gráfico 7 y cuadro 2 del anexo). Es importante destacar que la magnitud de las ayudas entregadas por el Estado sólo puede ser aplicada en tiempos de crisis, ya que los montos entregados no son sostenibles a través del tiempo. Al mismo tiempo, los resultados muestran que las ayudas directas llegaron no sólo a los hogares más vulnerables, sino que al 90% de la población chilena.