Además, se logra evidenciar que producto de dicha ausencia teórica, los diagnósticos generados al interior del Partido respecto a la situación actual en el país ha producido que la principal línea programática de la organización se encuentre orientada únicamente a comprender las contradicciones entre neoliberalismo y democracia. Lo anterior ha implicado que el Partido Comunista ha dejado de proponer un modelo alternativo al capitalismo, centrándose en la obtención de una institucionalidad política no influenciada por el neoliberalismo, pasando de una estrategia de transformación social revolucionaria, a la moderación y el gradualismo. En lugar de una descripción de los mecanismos funcionales de la burocracia china, Milanovic nos ofrece un contraste metahistórico entre “la vía occidental hacia el desarrollo” y la china. Siguiendo al economista Giovanni Arrighi, sostiene que el capitalismo occidental, antes de volverse liberal y meritocrático, prosperaba “en todas las situaciones, ya fueran de conquista, de esclavitud o de colonialismo”, lo que “hacía que el modelo europeo fuera agresivo y belicoso”. Los capitalistas europeos lo necesitaban “para la proyección del poder en el exterior, y, por consiguiente, tenían que ‘conquistar’ al Estado”. A fines del siglo XX, esta vía de desarrollo ya no estaba al alcance de los países del mundo en desarrollo, que durante mucho tiempo fueron dominados y explotados por Occidente, cuya superioridad militar no toleraba ningún desafío.

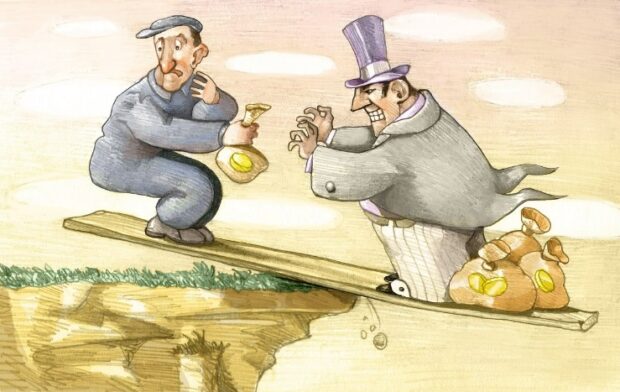

El capitalismo del Siglo 21 se caracteriza por una creciente diferenciación entre centro y periferia, con esta última creciendo más rápido que el centro y con fortalezas en su capacidad de generar ahorros exportables. Este “nuevo” capitalismo, de variante neoliberal, también muestra una alta frecuencia de crisis económicas, seguida de costosas políticas de austeridad junto a una tendencia a la acentuación de la desigualdad de ingresos y riquezas; en este contexto destaca el fortalecimiento de pequeñas pero poderosas elites económicas. Estas tendencias globales tienen implicancias geopolíticas y económicas importantes.

Finalmente, es posible dar cuenta de una falla organizacional que limita los procesos reflexivos al interior del partido. El centralismo democrático como forma de organización partidaria se construye de manera jerárquica, produciendo que las discusiones teóricas se enclaustren en las cúpulas dirigentes generando así un deficiente flujo de la información entre los militantes de base y los dirigentes. Así, celebro el libro de Piketty y su foco en un tema que, hasta hace poco, era omitido por la mayoría de los economistas. [8] Estos números y los reportados por la OCDE no coinciden con exactitud dado el ajuste con datos administrativos a los ingresos altos. Las personas de mayores ingresos ahorran más, y por lo tanto el consumo representa una menor proporción de sus ingresos comparado con las personas de menores ingresos. Por ende, a mayor ingreso, menor es la proporción del ingreso que se paga en IVA.

Éstas encuentran su explicación en las desigualdades, así como el desarrollo integral permite entender cómo se entiende la paz en este escenario. No se trata simplemente de pasar de la violencia a la paz, sino de las desigualdades injustas a la paz, la cual comporta el desarrollo integral de todos en América Latina. Por lo visto, la lectura teológico-cultural de Medellín, puesta de relieve mediante la investigación, desgraciadamente sigue siendo pertinente en América Latina y en Chile, en particular.

Y, en vez de localizar las crisis en la economía política capitalista, ellos culpabilizan a diferentes minorías. En el corto plazo, debemos luchar – algunas veces ilegalmente – por la preservación de derechos sociales ya ganados y derechos materiales que están siendo suprimidos día a día. En el largo plazo, debemos gradualmente, obstinadamente y fervientemente construir un futuro político progresivo y ecológicamente sustentable. El supuesto para lo último no es la mera “unificación” de distintos grupos, partidos, iniciativas, como si eso asegurara algún tipo de unidad política. En cambio, la suposición básica de un frente unido es sobretodo concebir políticas progresistas coherentes y serias para que la izquierda por fin tenga una oportunidad de construir un movimiento que tenga un carácter realmente emancipatorio.

Es decir, los países de Latinoamérica representan un clúster o un conjunto anómalo caracterizado por altos niveles de desigualdad económica y social, independientemente del modelo de desarrollo adoptado por los diversos países. En otras palabras, existe una persistencia de enormes disparidades sociales y económicas en América Latina en distintas épocas, con diversos modelos de desarrollo y bajo diferentes regímenes políticos. La desigualdad económica en Latinoamérica pareciera ser una condición de larga information, enraizada en la historia, instituciones y en la cultura del continente, más que en el modelo adoptado en las últimas décadas (Eyzaguirre, 2019; Gootenberg, 2004). Primero, debemos reconocer que América Latina es una de las regiones del mundo con la mayor desigualdad de ingresos y que esta es histórica y crónica (PNUD, 2017).

Cabe señalar que aun cuando esta tabla sólo describe una de las dimensiones consultadas en este estudio (relativa al rol del Estado), las respuestas en las otras dimensiones consultadas son consistentes con el análisis que sigue. De hecho, los autores de dicho estudio estiman que cada punto adicional (0,01 en el rango 0 a 1) de incremento del coeficiente de Gini incrementa en 3% la probabilidad de conflictos o acciones contenciosas. En otras palabras, el Gini corregido da cuenta de una realidad aún más desigual de la que la easy comparación internacional sugiere.

Hacia fines de esa centuria se inició un periodo de inestabilidad en el marco de la “cuestión social”, que culminó con la elección de Arturo Alessandri en 1920 y el inicio del Estado benefactor. A este ciclo se le asigna cierto bienestar de la emergente clase media y de los trabajadores asalariados. Chile ha sido un país de muchas diferencias sociales a lo largo de toda su historia.

Pero la exitosa economía china de los últimos 40 años, por otro lado, también ha derribado esa vieja certeza sobre la comunión entre libre mercado y democracia. Y aunque esta última pueda ser un valor deseable en sí mismo, apunta Milanovic, no parece tan descabellado pensar que algunos, incluso muchos, prefieran sacrificarla por las ventajas que supone el modelo chino. Independiente de que el país asiático se proponga exportar su “capitalismo político”, el modelo presenta un atractivo cierto para las élites políticas y los ciudadanos de a pie de otras naciones. Y los segundos, quizás prefieran perder libertades individuales en favor de mejores resultados económicos.

Otros países —Italia, por ejemplo— tienen “una corrupción generalizada que se extiende por todos los estratos de la sociedad”, como señala el propio Milanovic, pero que no han logrado capitalizar la autonomía que se les otorga para maniobrar en medio de las restrictivas constricciones legales. Parte del debate público, sin embargo, argumenta que la desigualdad es un producto inevitable del libre mercado, el desarrollo tecnológico, y de la globalización. Se cube (o al menos se asume) que no hay nada que los países puedan hacer para domar las fuerzas del mercado y que cualquier intento de regular el grado de desigualdad tendrá efectos negativos ineludibles sobre el crecimiento económico.

Proponen como salida un Green New Deal, un Nuevo Acuerdo Ecológico mundial que lleve a la eliminación complete de las emisiones de carbono hacia 2050. Esta salida, sostienen, solo será realista, justa y posible si asegura la superación de la terrible desigualdad social, desigualdad juridica la inequidad y el empobrecimiento de las mayorías que el imperio del neoliberalismo ha profundizado en las últimas décadas, y la creación de fuentes de trabajo y salarios dignos para todos. Según datos de la Encuesta CASEN, la pandemia golpeó duramente a la clase trabajadora en Chile.

En easy, estos son impuestos que se cobran sobre activos, como por ejemplo activos financieros o propiedades. A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a stock (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza. Este número nos sitúa en el lugar 24 en términos de desigualdad sobre el complete de 159 países con datos disponibles, y nos corona como el país más desigual de la OCDE. En los últimos 15 años ha habido una reducción de la desigualdad de los ingresos, aunque el coeficiente de Gini de 0.48 en la última medición disponible para Chile (2017) está lejos aún del promedio de las economías desarrolladas (figura 2).

Lo que está ocurriendo es que hemos llegado a un punto en que la desigualdad está arrebatando la dignidad de las personas y eso es lo que me aflige. Ahora, por lo tanto, a diferencia del año ’90, no es la fractura política lo que puede afectar la estabilidad de nuestro país. Hoy es la fractura social el issue desigualdad multidimensional clave que hay que enfrentar para garantizar la estabilidad democrática e institucional de nuestro país a largo plazo.

Asimismo, más burocracia estatal y más gasto social —por parte del Estado central— no ayudarían a reducir la desigualdad económica, si dicho gasto social no va acompañado de buenas políticas públicas focalizadas y de un Estado eficiente y profesional. Sin crecimiento económico, complementado con una modernización del Estado y una reforma profunda a su burocracia y gestión, por más impuestos, redistribución y ayuda social que inventemos, la desigualdad seguirá enraizada como lo ha sido siempre en nuestra historia. Las concepts socialistas deben ser actualizadas y evolucionar para que respondan a una realidad distinta de lo que fue la revolución industrial que derivó en una lucha de clases donde los protagonistas eran los trabajadores y obreros de la industria manufacturera.