Según las cláusulas establecidas en los convenios respectivos, CEPAL ha sido la institución responsable en las etapas de medición de los ingresos, cálculo y aplicación de líneas de pobreza y pobreza extrema, corrección por falta de respuesta y edición de variables seleccionadas de ingresos del trabajo, subsidios y transferencias estatales desde el año 1990 y hasta el año 2017. Hasta el año 2013, además, estuvo a cargo de realizar el proceso de ajuste de las variables de ingresos a la cuenta de ingresos y gastos de los hogares del Sistema de Cuentas Nacionales (proceso que deja de efectuarse en el marco de la nueva metodología de medición de la pobreza por ingresos establecida en enero de 2015). Los hogares encuestados por la Encuesta Casen son seleccionados a partir del marco muestral de secciones y de manzanas provisto por el Instituto Nacional de Estadísticas, que incluye sólo viviendas particulares. Por lo tanto, la información que entrega la encuesta es representativa a nivel nacional de los hogares y población que residen en viviendas particulares. Dado el carácter de la información de la Encuesta Casen, sus resultados están sujetos a error muestral.

Fue muy importante ver como el tema los interpela, lo abordan con fuerza, enfatizando los sentimientos que les afloran de tristeza, pena y rabia, especialmente vinculada esta última a la injusticia de la situación que enfrentan tantos niños, niñas y adolescentes como ellos, y aún menores. Fomentar las políticas de creación de empleo y desarrollo económico, pero al mismo tiempo cuidar que las brechas de bienestar no atenten contra nuestra convivencia en común. Esa tarea exige diálogo y acuerdos políticos para que esta red de apoyos pueda ser sostenible, por lo que nuestro Gobierno ha planteado la necesidad de llegar a un pacto fiscal que haga de este anhelo, una realidad posible. Esa es la tarea que nos ha encomendado el presidente Gabriel Boric, y estamos seguros que es la que nos permitirá seguir el rumbo hacia un país más próspero, justo y sostenible. En términos de mujeres con alto rendimiento en resolución de problemas, se aprecia una brecha appreciable entre los países de la OECD (9,5%), España (6,4%) y Chile (1,4%), donde la justificación de esta gran diferencia pasa necesariamente por factores culturales, dado que la diferencia de género en este ítem en Chile se eleva a 13 puntos, en relación con los 2 puntos de España. Esta situación se duplicate en la brecha de género de estudiantes que sienten que aprenden matemáticas con facilidad, donde Chile alcanza un 18,4%, respecto del 17,3% de España y el promedio de 14% en la OECD.

Ha priorizado desarrollar las capacidades de administradores educativos, docentes y otros profesionales de la educación para promover la inclusión y la diversidad de los/as estudiantes. Otra nueva prioridad es fortalecer las capacidades de administradores escolares locales y de nivel medio para mejorar la calidad y la equidad de la educación. La construcción de una amplia base de datos regional permitió dar una mirada a la dinámica de la desigualdad en Chile, retratando las diferencias regionales. La tabla del Anexo D resume los resultados de los indicadores evaluados en este trabajo, revelando la susceptible posición de la región de La Araucanía, la peor catalogada en cada uno de los indicadores económicos y algunos sociales. A nivel de desarrollo económico, la Región Metropolitana logra los mejores resultados, mientras las regiones del sur del país, los peores, destacando nuevamente La Araucanía, única región catalogada con un bajo nivel de desarrollo, de acuerdo al IDERE. Se observa en el (Gráfico 8) que en 1955, en promedio, los chilenos no alcanzaban a completar la enseñanza primaria (8 años), llegando a este nivel solo a partir de 1990.

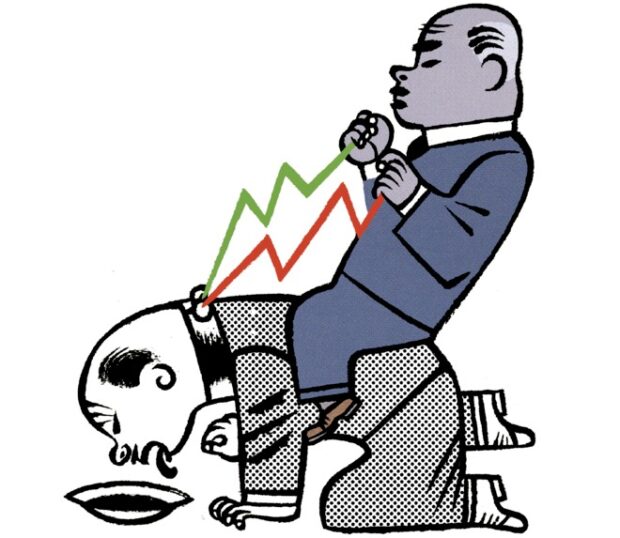

En 1965 se crea la Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN), como instancia asesora del Presidente de la República y responsable de la planificación nacional y regional del desarrollo, con el Departamento de Asistencia Técnica Internacional. PRODEMU (Promoción y desarrollo de la mujer) define la violencia económica como “el control que existe desde el hombre proveedor en la entrega de dinero necesario para la mantención del hogar y/o de las hijas o hijos comunes o de otras personas que integran el núcleo familiar”. Además, plantea que la violencia económica ocurre cuando un desigualdad de riqueza en el mundo “otro” se apropia del dinero que ganó la mujer con su trabajo, así como la negación, condicionamiento o extorsión de los recursos económicos necesarios para el hogar común. La concentración de ingresos, la privatización a la educación y la expoliación a los movimientos obreros. Son los pilares de la desigualdad económica en Chile, que el destacado economista y exdirector del Banco Mundial, Andrés Solimano, abordó en su comentario económico de la semana. Consejo encargado de prestar asesoría a la Ministra de la Mujer y la Equidad de Género en materias de igualdad de derechos y de equidad de género.

Chile adoptó esta agenda y, actualmente, se encuentra implementando sus 17 objetivos en sus diferentes partidas públicas, con el fin de alcanzar las metas que ahí se establecen (Consejo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, 2017a). Desiguales destaca el rol que le cabe a la política pública en igualar el acceso a los servicios sociales, reducir la concentración del ingreso en el 1% más alto y romper el vínculo entre el dinero y la influencia en las decisiones públicas. OECD (2012) postula la necesidad de reformas tributarias que combinen ajustes en impuestos (algunos hacia la baja, otros al alza) con políticas de subsidios al trabajo de los sectores de menores ingresos. Aunque la pobreza ha disminuido en el país, la distancia entre ricos y pobres sigue siendo muy importante.

[8] Estos números y los reportados por la OCDE no coinciden con exactitud dado el ajuste con datos administrativos a los ingresos altos. Sin embargo, estos impuestos representan una porción muy menor de la recaudación whole y, en particular al impuesto a la herencia, su diseño no permite una implementación eficiente. Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia.

La movilidad social y económica de grupos pobres a convertirse en sectores medios no pobres les deja fuera de beneficios focalizados, (aunque pudiesen efectivamente necesitarlos) y con incapacidad de pago o acceso al mercado lucrativo para satisfacer necesidades, problemas de seguridad, o imprevistos laborales o de ingresos. Aunque las condiciones del marco normativo y financiero restringen al Estado esencialmente a mantener su rol subsidiario, desde 1990 se ha intentado incorporar un enfoque más integrador del sistema de protección social. En ese contexto, en septiembre de 2018 la Superintendencia dio a conocer el Informe de Género sobre el Sistema de Pensiones y Seguro de Cesantía, el primero de su tipo realizado por una institución pública y que será elaborado todos los años. Con un importante detalle estadístico, esta investigación dio cuenta de significativas brechas de género en materia previsional como, por ejemplo, que la pensión promedio de las mujeres es un 37,9% menor a la de los hombres y que el saldo con que cuentan al momento de jubilarse también es un sixty two,2% más bajo. Entre otras razones, revela el estudio, porque el sueldo imponible de las mujeres es un 10,3% menor a los de los hombres y, además, sólo cotizan el 45% de su vida laboral activa. Frente a este escenario, es urgente que Chile cuente con un Sistema de Protección Integral de la Niñez, que garantice que todos los niños, niñas y adolescentes que viven en el país cuenten con una vida digna y un mínimo bienestar que permita el adecuado ejercicio de derechos y desarrollo de sus potencialidades.

Contar con el Ministerio significa que las necesidades y los derechos de las mujeres adquieren un espacio de mayor relevancia y son una preocupación de primera línea en el quehacer del Estado de Chile. Es necesario el monitoreo y evaluación del grado en que las políticas y programas específicos de protección social están cubriendo de beneficios a todos aquellos que efectivamente los necesiten. Se requiere que los programas y beneficios se realicen con eficiencia y adecuada cobertura según derechos y necesidades de la población. La disaster sanitaria y económica en el país ha castigado con fuerza la participación laboral femenina, acentuando aún más la brecha previsional en desmedro de las mujeres. Resultado de esto es que, por ejemplo, en materia de densidad de cotizaciones se observan diferencias significativas, ya que mientras las mujeres alcanzaron una densidad de 47,7%, en los hombres llegó a fifty eight,1%.

De esta forma, surge del análisis estructural un análisis interpretativo que da espacio a la revisión y reelaboración de las políticas públicas de igualdad de género desde una perspectiva crítica que contribuye a la disminución y deconstrucción de las desigualdades existentes en el ámbito abordado por el estudio. El trabajo del Instituto de la Mujer se ha centrado en la realización de campañas de información sobre los derechos de las mujeres para difundir los cambios que se habían producido en el ordenamiento jurídico, fundamentales para que las mujeres pudieran ejercer y reivindicar esos derechos que muchas todavía no conocían. Además, releva el problema de los malos tratos y realiza estudios sobre la situación de las mujeres en España, cuyos resultados fueron difundidos en la sociedad. Estas acciones son complementadas con una importante actividad internacional, reforzada por la adhesión de España a la Unión Europea. Tal es la finalidad de la metodología de Estimación para Áreas Pequeñas (SAE, por su sigla en inglés), que el Ministerio de Desarrollo Social y Familia aplica para estimar la tasa de pobreza por ingresos (porcentaje de población en situación de pobreza por ingresos).

Desde la tradición del pensamiento social cristiano, san Alberto Hurtado define la justicia social como “aquella virtud por la que la sociedad, por sí o por sus miembros, satisface el derecho de todo hombre a lo que le es debido por su dignidad de persona humana”. Estos ciclos de alza y baja pueden observarse a través de la evolución del coeficiente de Gini, el cual es un indicador que se encuentra entre 0 y 1, desigualdad de la sociedad donde un mayor número indica más desigualdad en la dimensión de los ingresos. Llama la atención que en ningún período de nuestra historia el coeficiente haya estado en un nivel comparable a los que muestran los países actualmente más desarrollados (figura 1). Esta persistencia en el tiempo contrasta con el avance de otros indicadores sociales y económicos, los que han permitido reducir significativamente la pobreza en el país.

Pero no solo existe una concentración económica en Chile, sino también política, poblacional, de los recursos y del sector industrial. En consecuencia, el país se encuentra en una época de constantes protestas sociales de diversa índole y es cada vez más frecuente que las regiones se manifiesten en contra de un Gobierno central, que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades de un territorio tan heterogéneo como Chile (Mieres, 2015). Es imperativo que la distribución de la riqueza en Chile sea más equitativa; que el crecimiento económico sea más inclusivo y que se facilite la movilidad económica y social de la población chilena. Para alcanzar este mayor nivel de desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de la población, es necesario que el proceso hacia la equidad considere las diferencias territoriales del país. Por otra parte, cristaliza las debilidades que presenta el Sistema de Protección Integral de la Niñez especialmente para proteger a las poblaciones más susceptible como son aquellos que están en situación de pobreza, situación de migración, con discapacidad, perteneciente a pueblos indígenas, bajo protección del Estado, entre otros. Debido a su mayor vulnerabilidad y las desventajas que enfrentan estas poblaciones, requieren de políticas reforzadas que aseguren su debida protección y el acceso en igualdad de condiciones a las oportunidades de desarrollo y al ejercicio pleno de sus derechos.

Asimismo, se aplica la misma metodología, pero para estudiar la convergencia de la desigualdad del ingreso regional. Se analiza el índice de Gini al inicio del período frente a la variación promedio anual del Gini. Se observa una pendiente negativa en ambos períodos, demostrando que las regiones que son más desiguales al comienzo, han sido capaces de reducir en mayor cuantía sus niveles de desigualdad (Gráfico 13, a y b). En ambos períodos de tiempo el Β es negativo y significativo al 95 y 99% respectivamente (siendo los Β -4,256 y -24,851).