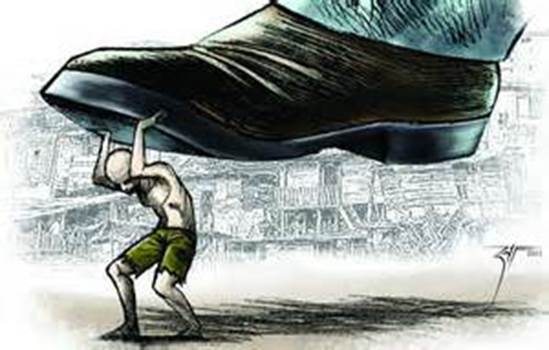

Por ejemplo, dos personas que perciben el mismo ingreso, pero una de ellas se ve forzada por factores fortuitos a generar un gran gasto o endeudarse, mientras que la otra puede ahorrar ese dinero o invertirlo en su desarrollo private, mostrarán disparidades en el uso de sus recursos y, por consiguiente, en la libertad para lograr ciertos resultados. Aquí, Sen (2000) propone que las variaciones en el entorno condicionan la libertad de los individuos para alcanzar ciertos objetivos. Por ejemplo, el cambio climático es un problema que está afectando, por una parte, los recursos a los que puede acceder la gente, su calidad de vida y está afectando, por otro lado, las temperaturas de las diferentes zonas alrededor del mundo y, así, el medio ambiente. Sin embargo, el cambio climático no está dañando a todos/as por igual, por lo que ha incrementado las brechas en cuanto a las oportunidades que tienen los individuos y países, ya que están condicionados por su territorio ( United Nations, 2020b; Kuhn, 2020 ). Otro ejemplo que propone Sen (2000), tiene que ver con los virus y las bacterias que hay en el medio, que trastornan la manera y la calidad en que viven los individuos, o bien, la forma en que tienen que distribuir sus recursos los países. Por lo tanto, la diversidad en el medio influye di-rectamente en la libertad que tienen los individuos y países para lograr cierto nivel de calidad de vida “ideal”.

En otras palabras, las diferencias en el nivel de ingreso entre países son un componente muy importante de la desigualdad global, y tasas de crecimiento más altas por parte de los más pobres es lo que se requiere para reducirlas. Los datos incluidos en la Tabla 1 permiten apreciar que, desde el punto de vista de la desigualdad internacional, el steadiness de los primeros veinte años de democracia es positivo. En 1990, al recuperar la institucionalidad, el PIB per cápita del país period apenas un quinto del de los Estados Unidos. Pero en el período posterior Chile revirtió la tendencia, observada durante todo el “siglo XX corto”. Desde 1990, el ingreso medio relativo pasó del 21% al 40%, alcanzando en el presente un nivel cercano al que existía hacia 1929. La revelación de toda esta información tiene relevancia no sólo económica, sino también social y política.

Este incremento fue posible gracias al aumento en la capacidad tecnológica de las telecomunicaciones, que se multiplicó por 200 veces de 1986 a 2007 (Hilbert y López, 2011). Este crecimiento sistémico se observa igualmente en el aumento de personas que viven en el mundo, que ha pasado de 4.500 millones en 1980 a casi 7.four hundred millones en la actualidad (ONU, 2015). Las personas que viven con menos de 1,9 dólares al día pasó del forty four,3% de la población mundial en 1981 a un 10,68% en 2013, la esperanza de vida evolucionó de un promedio de sixty two,8 años en 1980 a 71,5 años en 2014, y el acceso al suministro de agua creció de un 76,1% de la población en 1980 a un 91% en 2014 (Banco Mundial, 2016). El modelo neoliberal de la década de 1990 se mantuvo consolidado durante las administraciones de los presidentes Patricio Aylwin Azócar, Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Ricardo Lagos Escobar. En sus gobiernos se puso énfasis en el gasto público social, privilegiando el crecimiento con equidad, dirigido a reducir la pobreza, disminuir la cesantía y, por sobre todo, resguardar la estabilidad macroeconómica. A pesar de ser éste uno de los períodos de mayor crecimiento económico que ha experimentado Chile durante el siglo XX, el país es considerado todavía como uno de los peores del mundo en términos de distribución del ingreso, issue que se ha constituido en el mayor desafío a combatir.

A su vez, la piratería puede causar pérdidas económicas significativas para los titulares de derechos, afectando la innovación y la creatividad. La expansión de las empresas multinacionales ha llevado a un aumento en la transferencia de tecnología y conocimiento. Sin embargo, cuando esta transferencia se realiza sin los controles debidos, puede ocasionar la apropiación indebida.

En definitiva, se corrobora que Santiago de Chile se ha convertido en una ciudad global en los últimos años, puesto que la economía mundial cuenta con un importante nodo de conexión para sus flujos globales. El poder de conexión con el que cuenta la ciudad muestra una importante presencia de redes de empresas proveedoras de alta especialización, tanto financieras como de servicios avanzados o de comunicación. Las mismas se localizan principalmente en Las Condes, y junto a las comunas aledañas son las que mayor nivel socioeconómico tienen. Creo que uno de los elementos que están teniendo un impacto en las situaciones de riesgo tiene que ver con el capital cultural y las cualificaciones. Por ejemplo, la mayoría de las empresas en su organigrama han incorporado una oficina LGTB, una oficina específica para atender las situaciones del colectivo LGTB.

Por su parte, para Jesús Martín-Barbero es en el espacio de lo nacional y lo local donde la cultura se mundializa, pues, como afirma el autor, globalización no equivale a una mayor difusión de productos sino a la rearticulación de las relaciones entre países desde una des-centralización que concentra poder, y un des-enraizamiento que hibrida las culturas (Martín-Barbero, 2004). Así tenemos que en muchas regiones del mundo, la preocupación principal en la industria de la comunicación, según los planteamientos de Jan Servaes (2001) «no ha sido la dominación cada vez mayor de los medios globales, sino la emergencia de mercados locales culturales-lingüísticos de medios», capaces de generar una resistencia en contraposición al proceso de homogeneización y uniformización cultural. El pasado martes 05 de mayo de 2020, la Academia se reunió para conversar y reflexionar sobre “la ética del crecimiento y el dilema de la desigualdad”para intentar interpretar los descontentos sociales en Chile y en el mundo. Otra crítica que ha recibido este objetivo tiene que ver con que no cuenta con un organismo temático o institución a nivel internacional para dirigir acciones en pro de este mismo, como tampoco para financiarlo ( Donald, 2017). Por lo tanto, se corre el gran riesgo de quedar rezagado al no existir muchas herramientas a nivel internacional para abordarlo (Donald & Lusiani, 2016). Además, esto permite que este ODS quede vulnerable a las interpretaciones u obstaculizaciones de otras instituciones ( Donald, 2017).

La posibilidad de que una municipalidad pueda influir sobre las políticas nacionales sectoriales que representan inversiones públicas, es casi cero. Las principales decisiones sobre infraestructura e inversiones sociales en Chile recaen en el Gobierno (el Ejecutivo). En algunos casos, puede ejercerse alguna influencia a través del Congreso, en el momento en que se discute el presupuesto nacional anual para su aprobación. Las pocas municipalidades que administran sus propios recursos de inversión (no más de cinco en el país) pueden negociar con mayores posibilidades con los ministerios y otras agencias gubernamentales. Esto es importante, porque las principales inversiones en las áreas urbanas no son de decisión de los gobiernos regionales o locales (municipalidades). La violencia en las ciudades chilenas es un nuevo tema en los estudios y en la agenda política y social, y sobre él la información es todavía obviamente escasa.

La revitalización de la discusión académica al respecto sugiere que la concept merece ser, al menos, discutida seriamente. Es con esa motivación que se ha reactivado el interés político y académico por el impuesto a la riqueza total (también conocido en Chile como el impuesto a los “súper ricos”).[17] Hoy la evidencia académica es más optimista que antes respecto a la aplicación de estos impuestos en términos de factibilidad e impacto esperado (ver aquí). Evidencia reciente en Colombia sugiere que incluso en países con instituciones fiscalizadoras más débiles que las de un país desarrollado, estos impuestos pueden ser ejecutados de manera efectiva. En simple desigualdad de recursos, estos son impuestos que se cobran sobre activos, como por ejemplo activos financieros o propiedades. A diferencia de los impuestos al ingreso que se calculan en base a flujos (es decir, a cuánto se gana en un año), estos impuestos se calculan en base a stock (es decir, a la cantidad acumulada a través de los años). Dentro de esta categoría encontramos, por ejemplo, las contribuciones, el impuesto a la herencia y el impuesto a la riqueza.

Así, se puede decir que, en términos generales, los impuestos patrimoniales no son relevantes en Chile, tanto en términos de recaudación, como en progresividad o cuidado de la democracia. La literatura académica sugiere que los impuestos óptimos al ingreso de los individuos en la parte más alta de la distribución deberían ser altos (estimaciones sugieren que podrían llegar a 73%, e incluso sobre el 80% si existe apropiación de rentas no productivas). Las personas de mayores ingresos ahorran más, y por lo tanto el consumo representa una menor proporción de sus ingresos comparado con las personas de menores ingresos. Hasta este momento nos hemos referido a la progresividad o regresividad de los sistemas tributarios, pero no hemos hablado con mayor detalle de sus componentes.

Como complemento, el último Informe de Género en el Sistema Financiero publicado por nuestra Comisión mostró diferencias relevantes entre las diversas industrias fiscalizadas en esta materia. Aseverando que la desigualdad va más allá de los ingresos y sigue sin resolverse desde octubre del 2019 hasta ahora. “En términos de las desigualdades estructurales y decir que parte de la tarea del gobierno actual es intentar resolver algunos de esos temas más estructurales o empezar a resolverlos”.

El análisis realizado contempló, primeramente, la identificación de los componentes de cada una de las acciones públicas, los cuales fueron examinados detalladamente, para luego determinar cómo estas ayudan a reducir las desigualdades económicas. Es decir, que se estudió la forma en cómo se encuentran planteadas estas acciones públicas, y así, determinar si estas buscan reducir las desigualdades económicas desde la perspectiva ex-ante, ex-post, o ambas. Aquí, es importante destacar que el análisis no incluye un estudio sobre el impacto que estas acciones públicas han tenido, o bien tendrán, sobre el tema en cuestión, sino que busca determinar si estas mismas responden o no al concepto multidimensional de las disparidades.

En el caso de Santiago, sus habitantes manifiestan mayor inseguridad en los espacios públicos que en los privados, situación contradictoria cuando se la compara con la información estadística nacional. Según ésta, los hurtos, los robos con fuerza y los robos con violencia, afectan más a las residencias que a las personas, instituciones o vehículos (Oviedo, 1994). Aunque se la considera una ciudad desigualdad de derechos ejemplos segura entre las grandes urbes latinoamericanas, sus habitantes perciben Santiago como un lugar amenazante, una ciudad de miedo. En la actualidad es relativamente generalizada una sensación de inseguridad vinculada a la violencia delictiva y al sistema económico y político-institucional. No obstante, la percepción de inseguridad no se basa, ni tiene su correlato, en las tasas de victimización.