Otro aporte importante que surge de vincular el tema urbano con la sostenibilidad nace de la llamada Cumbre de la Tierra de Río Janeiro (ONU, 1993). Además, en el Programa 21, derivado de la misma conferencia, se instaba a hacer partícipe a los gobiernos locales en el proceso del logro de la sostenibilidad tomando en cuenta diversos actores importantes como los niños y jóvenes, poblaciones indígenas, organizaciones no gubernamentales y mujeres. Posteriormente, en las Conferencias Hábitat I, II y III se encaminó el hecho de lograr asentamientos humanos sustentables, donde se tomaron en cuenta temas como la desigualdad, el mal uso de los recursos, así como el deterioro sociocultural y ecológico de los países en desarrollo. En estas conferencias también se reconoció que, entre otras causas, el seguimiento de modelos de desarrollo no sustentables da origen a los diversos problemas enfrentados en el medio urbano (HIC SG, 2016). Luego de lo ocurrido en los últimos años en el país, está claro que la desigualdad ha erosionado la confianza en las instituciones y ha desgastado el tejido social. Factores como la salud, la educación y el empleo, no están operando de manera adecuada y perjudican especialmente a los grupos prioritarios para la política social.

El gobierno chileno se ha comprometido a reducir las desigualdades y la segregación entre los/as estudiantes al garantizar la gratuidad de la matrícula, escuelas públicas y/o privadas no selectivas y sin fines de lucro para todos los estudiantes, así como fortalecer la educación pública mediante la transferencia de escuelas municipales a nuevos servicios educativos locales a cargo. Diversos estudios concluyen que la desigualdad educativa está directamente relacionada con la clase socioeconómica y al nivel de acceso a oportunidades (ante condiciones socioeconómicas deprimidas, menores oportunidades y viceversa). La vulnerabilidad de los sistemas sociales hace referencia a la escasa capacidad de respuesta individual desigualdad un análisis de la in felicidad colectiva pdf o grupal de la sociedad ante riesgos y contingencias y, también, a la predisposición a la caída en el nivel de bienestar, derivada de una configuración de atributos negativos para lograr retornos materiales y simbólicos. Por extensión, se puede afirmar que es también una predisposición negativa para la superación de condiciones adversas (Filgueira y Peri, 2004). Esto se refleja en estudios que señalan en que el 33% de la riqueza del país está concentrada en el 1% más rico[1], que el 70% de las trabajadoras y los trabajadores recibe un sueldo inferior a 550 mil pesos y que las mujeres ganan en promedio 29,3% menos que los hombres[2].

Romero et al. (2001, 2003) han atribuido esta situación a las condiciones geográficas predominantes en las ciudades del sur de Chile, donde el clima favorece la aparición espontánea de vegetación y su mantención a lo largo del año, contrario a lo que ocurre en ciudades del centro y norte de Chile, donde es necesario invertir grandes sumas de dinero en riego y manejo de jardines y parques. En el SBAP, el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad (CMS) tiene un importante protagonismo, lo que simplemente aterroriza. Los compuestos tóxicos presentes en estos residuos, que tienen la apariencia de arena fina, producen riesgos para la salud de ecosistemas y personas, quienes podrían desarrollar enfermedades respiratorias, cardiovasculares, intoxicaciones y, en casos muy extremos, la muerte. Esta situación es especialmente preocupante cuando los residuos se emplazan en sectores urbanos, donde típicamente viven poblaciones de mayor vulnerabilidad socioeconómica. Uno de los casos más emblemáticos en el país es Chañaral, ciudad que convive estrechamente con un residuo minero que ahora compone gran parte de su bahía. Por otro lado, según indican los resultados del estudio, el nivel socioeconómico es el que juega un mayor rol en las desigualdades ambientales urbanas de Latinoamérica, a diferencia de Estados Unidos, donde tiene que ver más con un tema racial.

De acuerdo con ONU Mujeres, en función de los roles sociales, las mujeres en el sector rural suelen ser responsables de la gestión de los recursos naturales, dejándolas a cargo del agua, los alimentos, el territorio agrícola y la leña. Dichos recursos naturales, que a su vez son vitales para la supervivencia personal y comunitaria, las llevaría a percibir las amenazas de manera diversa y distinta a la de los hombres. Para la ministra del Medio desigualdades socio territoriales Ambiente, Maisa Rojas, las causas más estructurales de este resultado están relacionadas con desigualdades históricas de género, asociadas a la desigualdad socioeconómica y la pobreza, y a la falta de valoración social de las labores de cuidado que tradicionalmente han sido ejercidas por las mujeres. “Además, hay que considerar que los datos desagregados en torno al género son una evidencia que se ha estado desarrollando recién hace unos años.

Para la construcción del índice de desarrollo sustentable se tomó como base el IDH (PNUD, 2014) y se le agregó una dimensión de tipo ambiental, se adicionaron indicadores para medir el impacto ambiental generado por cada una de las ciudades tomando aspectos como la extracción de agua, la emisión de residuos sólidos, el tratamiento de aguas residuales, las denuncias ambientales y la emisión de CO2, derivado del consumo de energía eléctrica. La profundización de esta complica el proceso de desarrollo de los países y/o regiones, debido a que limita el progreso del capital físico, social y humano, así como la disposición de los elementos necesarios para mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas. Tanto así que ha sido considerada por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como uno de los ocho obstáculos para el cumplimiento del desarrollo sostenible (ONU, 2019).

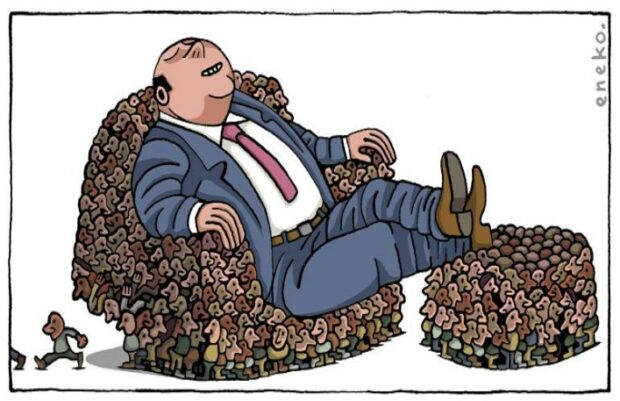

De forma general, la desigualdad puede entenderse como aquellas brechas existentes entre los grupos sociales, consecuencia de una distribución diferenciada, tanto de los recursos como de la riqueza. Se manifiestan cuando las regiones de un país, sus ciudades y ciudadanos, tienen un acceso diferente e incluso discriminatorio a un nivel de desarrollo o una calidad de vida considerados adecuados para el momento histórico en que se vive (Miguel, Maldonado, Torres y Solís, 2008). A pesar de que los procesos de urbanización se han twister más lentos desde los años noventa, aún persisten graves problemas en los asentamientos humanos de las regiones y ciudades, relacionados principalmente con la dotación de servicios básicos, problemas de desigualdades sociales e intraurbanas reflejadas en situaciones de segregación social y espacial, pobreza, inequidad, desempleo y, por supuesto, el creciente deterioro ambiental ( Winchester, 2006 ). ¿Cómo es que temas tan diversos como el transporte, la educación, la salud, el sistema previsional, los derechos sexuales y reproductivos, la vivienda, la asamblea constituyente, el medio ambiente, and so on. han ido suscitado tanta adhesión en la ciudadanía? ¿De qué modo las desigualdades han erosionado los lazos sociales y han cuestionado la legitimidad de las instituciones en el país? Desde los años noventa empezaron a aparecer las primeras publicaciones que daban cuenta no solo del malestar social en el Chile contemporáneo, sino que además retrataban con nitidez la crisis de una ideología del progreso cuya propuesta lineal, ascendente y evolutiva del tiempo develaba –impotente– la magnitud y profundidad de desigualdades sociales que han persistido y a la vez mutado.

Las capacidades de las familias para llevar a cabo su cometido educativo no están equitativamente distribuidas, puesto que la pobreza, el nivel educacional de madres, padres o cuidadores, y su capital social influyen en el desarrollo y el desempeño escolar de niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, mientras mayor sea el porcentaje de población de este nivel socioeconómico en una manzana, menor será la cobertura vegetal (Figura N° 13). Según Schorr, “las desigualdades sociales afectan las instituciones democráticas, ya que crean situaciones en las cuales unos se imponen a otros y eso es contrario a la concept de democracia, donde todos pueden votar y participar. Eso, a la larga, crea problemas de legitimidad, porque la gente deja de creer en la democracia, empieza a apoyar a presidentes autoritarios, populistas, que no se rigen por criterios transparentes y democráticos”. Badenier concluyó comentando que “es clave responder preguntas esenciales tales como si es posible un crecimiento económico y un desarrollo sustentable que contemple la conservación de nuestros ambientes glaciares”.

Dada esta importancia actualmente se está tramitando el Decreto Presidencial que oficializa su incorporación al consejo, concluyó. Finalmente, Valentina Durán repasó las medidas de sustentabilidad y medio ambiente contenidas en otros capítulos y advirtió que todas estas disposiciones no son un mero listado de intenciones, por el contrario, la exigencia para convertirse en medida es que ellas fueran analizadas al detalle, calendarizándolas, estableciendo los mecanismos para su desarrollo y evaluándolas financieramente. Lo que viene en adelante en materia medio ambiental es un trabajo sostenido y de largo plazo que permitirá, en definitiva, obtener los resultados esperados.

entre agua disponible y demanda para los distintos usos señalados.

Estas características han impedido que tengan un ingreso suficiente para mejorar sus condiciones y que esto se vea reflejado en sus niveles de desigualdad. Las ciudades han sido consideradas como motores del crecimiento, que impulsan y reflejan de diversas maneras el desarrollo de las regiones y países, sin embargo, al mismo tiempo generan diferentes problemáticas de índole social, ambiental e incluso cultural. Y es que los procesos que en ella tienen lugar, derivados de las racionalidades económica, social, política e instrumental, así como las relaciones que allí se despliegan, se traducen en un consumo irracional y no sustentable de su propio medio pure ( Lezama y Domínguez, 2006 ). “La naturaleza que ingresa a la ciudad como riqueza material sale de ella bajo la forma de desechos, de materia muerta y contaminación” ( Lezama y Domínguez, 2006 , p. 154).

sujeta a la aprobación por parte de los habitantes de ese territorio, de manera que se deben instaurar estrategias de gobernanza a nivel de cuencas y mecanismos de participación efectiva, basados en la mejor información disponible y de carácter vinculante.

Las instituciones de educación superior Santo Tomás se adhieren a la pink nacional de Pacto Global, iniciativa a nivel mundial que promueve el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos como Objetivos Mundiales, los que son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. Con un planeta en dificultades para controlar el ascenso de la temperatura, algunos estudios ya evidencian que la disaster climática golpea de forma desigual dependiendo del género. Según la organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en su último informe publicado en marzo, los hogares encabezados por una sola mujer pierden cerca de un 8% más de sus ingresos por el calor extremo, sobre todo si se localizan en zonas rurales.

Los representantes juveniles de CONCAUSA han participado en importantes instancias internacionales, como la 25° Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP25); la Conferencia Mundial de la Juventud (COY-15), y la Youth Climate Action Summit de Nueva York. “La participación del MMA al consejo resulta basic para el gran desafío que implica la implementación de la PNDU, para asegurar que las propuestas de cambios legales, reglamentarios, programáticos e institucionales que emanen del CNDU, incorporen todas las variables de la sustentabilidad”.